あ~!やっと念願の中小企業診断士資格がきた!

でも、これって更新は、どうするんだればいいの?

と、中小企業診断士を取得したばかりの方たち必見!

実際に中小企業診断士として活動している私が、中小企業診断士資格の更新関係について記事をまとめました。

- 更新の基本

- 更新登録の要件

- 具体的な実務診断手法

この記事を読んで頂ければ、中小企業診断士資格取得後にスムーズに更新できるだけじゃなく、新人の中小企業診断士の実務レベルが上がること間違いなし!

おはようございます!【朝活ブロガー中小企業診断士】のグレート☆セバスチャンです。私のプロフィールは、こちらへ。

それでは、いってみましょう!

更新の基本

いつ中小企業診断士の登録証くるのかなぁ?

更新のためにしないといけないことって?

と、試験や養成課程を無事通過したみなさんの中小企業診断士としての活動がいよいよ始まります。

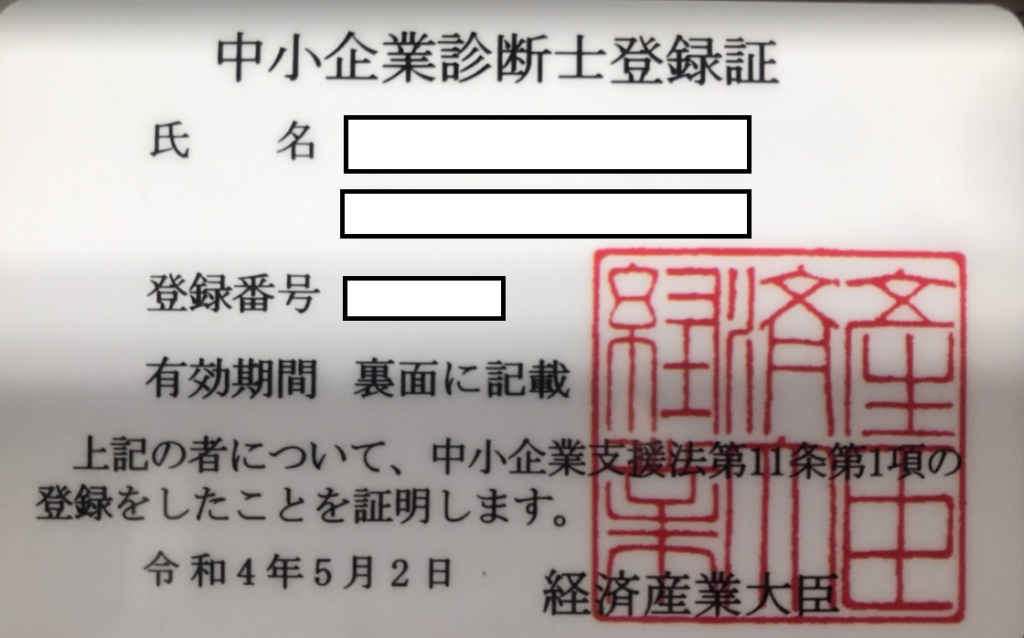

中小企業診断士登録証

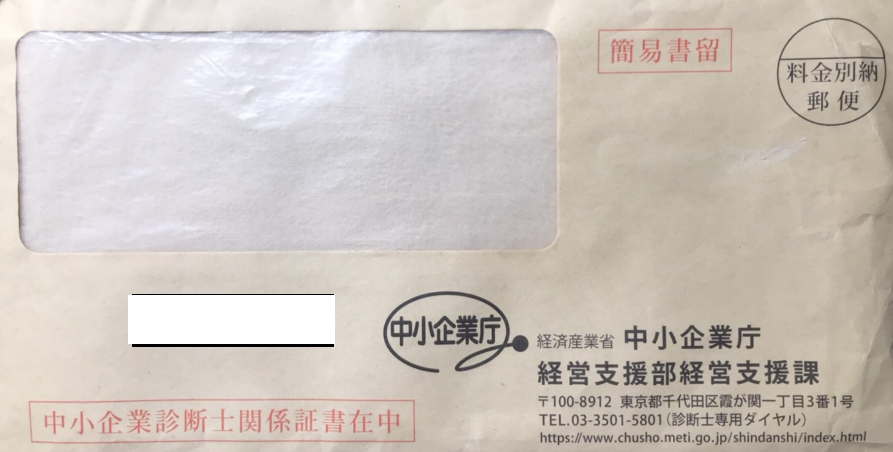

試験通過後に申請してから、約1~2カ月程度で以下の【中小企業診断士登録証】がきます。なお、中小企業診断士のバッジはお近くの診断士協会に入会することで手に入ります。

こんな封筒がきます。

なんかテンションあがりますよね!これから、あなたの名刺にも【中小企業診断士】を名乗っていいことになります。

中小企業診断士資格の更新

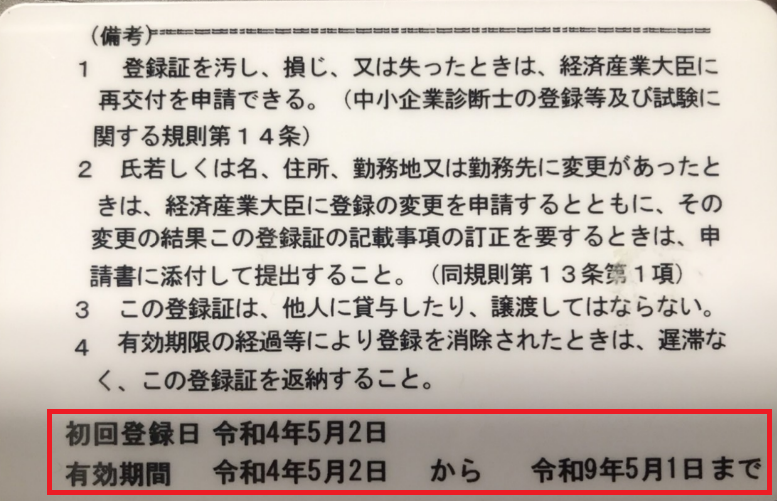

まずは、実際に登録証の裏面を見てもらいます。

有効期限は【5年間】になります。最初に送られてきた、これらの封筒に同封されているものは必ず分かりやすい場所に保管しておきましょう!

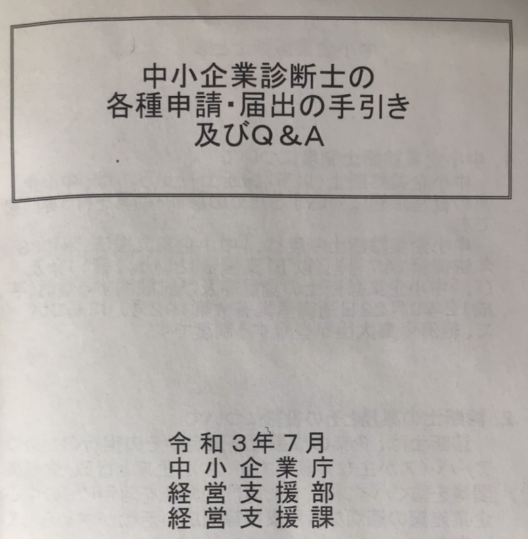

中小企業診断士制度

それでは具体的な中身について、一緒にみていきましょう。

【各種申請・届出の手引き】は、登録証と一緒に同封されています。

中小企業診断士(以下「診断士」という。)は、中小企業の経営課題に対応するための診断・助言を行う専門家です。中小企業診断士制度は、「中小企業支援法(昭和38年法律第147号)」(以下「支援法」という。)第11条及び、「中小企業診断士の登録等及び試験関する規則(平成12年9月22日通商産業省令第192号)に基づいて、経済産業大臣が登録する制度です。

日本唯一のコンサルタント国家資格保持者として、事業者に【診断と助言】をする仕事。この【診断と助言】のスキルを身に着けるために今まで試験勉強に臨んできたことになります。これから是非多くの課題を抱えている事業者のために、あなたの力をかしてください!

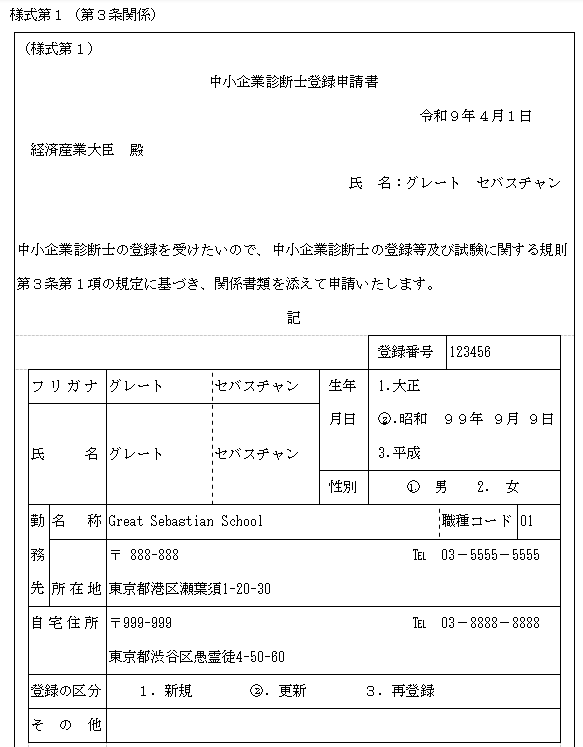

申請書類の種類

申請書類の種類は以下で構成されています。

| 様式第1 | 中小企業診断士登録申請書 |

| 様式第4 | 中小企業の経営診断業務休止申請書 |

| 様式第5 | 中小企業の経営診断業務再開申請書 |

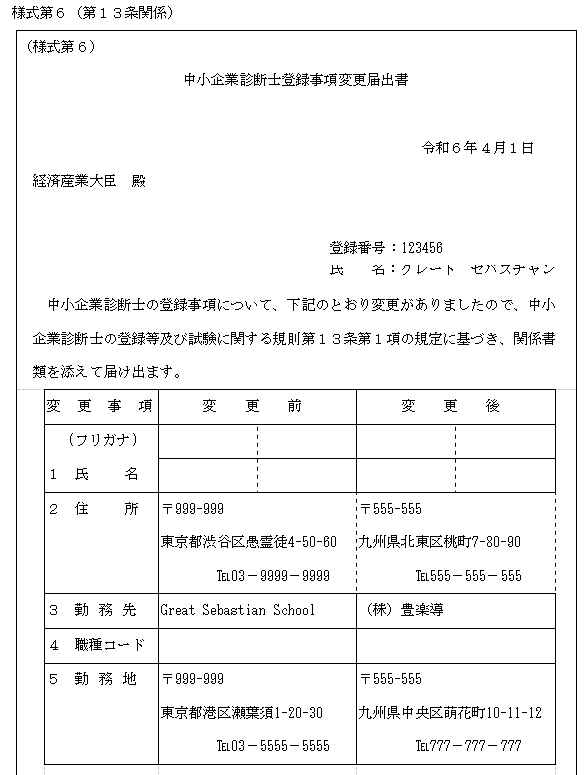

| 様式第6 | 中小企業診断士登録事項変更届出書 |

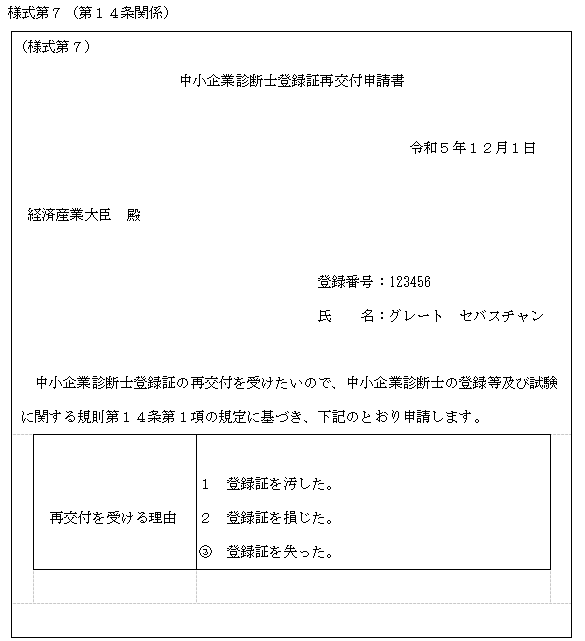

| 様式第7 | 中小企業診断士登録証再交付申請書 |

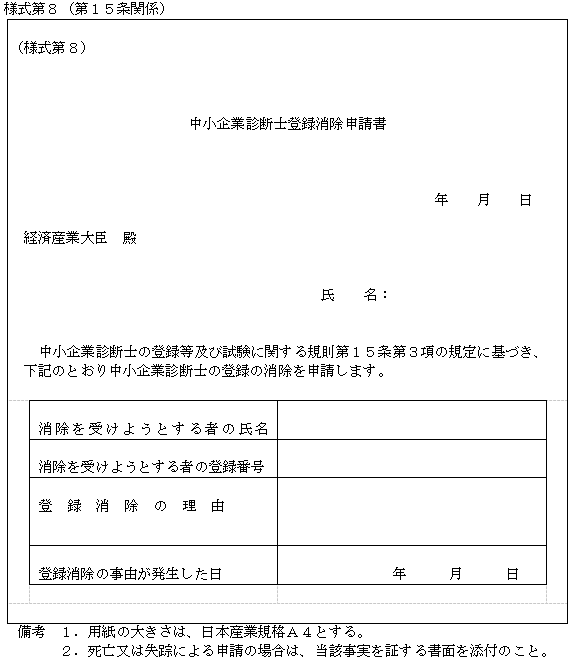

| 様式第8 | 中小企業診断士登録消除申請書 |

様式2~3がないですね。昔はあったか、個別で対象案件がでれば使う様式なのかもしれません。様式集は最新のものを以下でご活用ください。

中小企業庁:中小企業診断士関係様式 (meti.go.jp)

更新登録申請

有効期限は【登録の日から起算して5年間】です。

引き続き登録(更新登録)を希望する場合、中小企業診断士登録証に記載された【登録の有効期間の満了日】までに、更新登録申請が必要。1カ月前から受け付けますが、申請内容に不備がある場合は、その対応を満了日までする必要があるため、余裕をもって申請が必要ということです。

ここについては、本当に1日でも過ぎたら、問答無用!絶対認められませんので、本当に注意が必要です!

※具体的な更新に必要な内容については、vol.2以降で解説します。

中小企業庁:中小企業診断士関係様式 (meti.go.jp)

休止申請

意外かもしれませんが、中小企業診断士資格を更新せずに【休止申請】しておくことができます。

対象となる人

以下の企業内診断士の方が主な対象となると考えられます。

- 現在の部署等で診断と助言業務が一切ない

- 休職中である

- 海外へ転勤し、日本国内にいない

①現在の部署等で診断と助言業務が一切ない

②休職中である

私の会社もそうですが、部署によっては直接、事業者に関わるのではなく、間接的に関わる企業内診断士がいらっしゃいます。また、産休で休職中の方なども想定されます。直接、診断と助言を実施することが一切ない場合は当面休止をすることも選択の1つです。このパターンで重要な点は【日本国内で診断と助言の業務をしない】という点になります。

②海外へ転勤し、日本国内にいない

このパターンは単純に日本での更新手続きが困難な場合です。また、中小企業診士資格は日本国内のみのライセンスですので、休止していても、業務上問題ないと考えられます。

休止のメリット・デメリット

休止のメリット・デメリットには以下の内容が想定されます。

| メリット | デメリット |

| 当面、更新費用がかからない | 中小企業診断士として、診断と助言業務ができない |

| 中小企業診断士を名乗ることはOK | 有効期限の15年間を忘れていたら抹消される |

当面、中小企業診断士として直接事業者に対して業務を実施することがないのであれば、休止をすることで、更新のための理論研修等を受けたり、その費用がかかることはありません。また、休止していても名刺等に中小企業診断士と名乗ることは問題ありません。あくまで、業務ができないという点です。

一方で、有効期限が15年と期間が長いため、忘れることで、いつの間にか資格を抹消される可能性がありますので注意が必要です。15年を経過する前に【業務再開申請】を行う必要があります(後述します)。

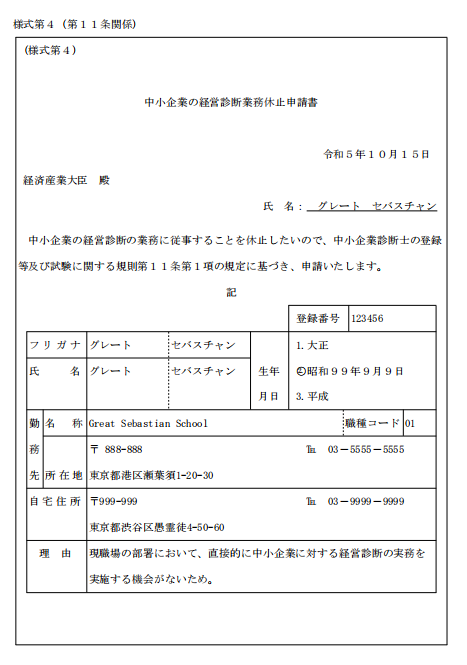

提出書類

提出書類は以下になります。

- 中小企業の経営診断業務休止申請書(様式第4・原本)

- 中小企業診断士登録証(原本)

②の登録証は言わずと知れたこれです。

やっと手に入れたのに、返却って、悲しくなりますが、休止する場合は返却が必須です。紛失するリスクを考えるのであれば、国に返却しておいた方が良いと考えるのも1つですね。

①の中小企業の経営診断業務休止申請書(様式第4・原本)については、具体的に記載してみたので、以下をご覧ください。

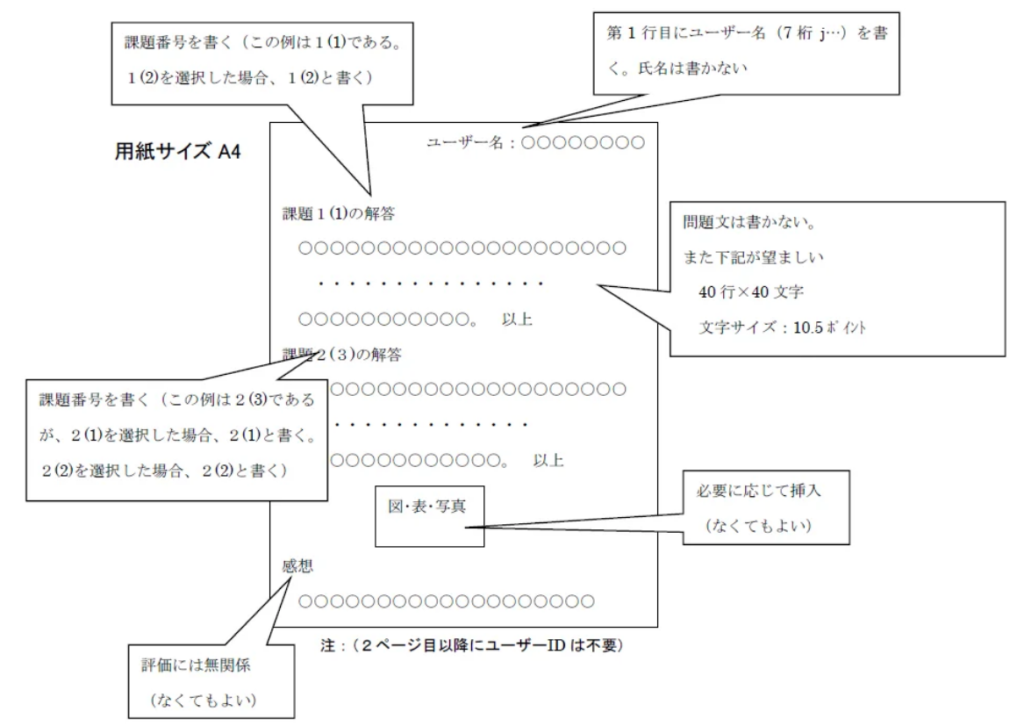

【様式第4】に記載をすることになります。特段難しいことはないですが、以下の2点がポイントです。

- 申請の日付

- 理由

申請の日付は最も重要です。15年間の有効期限が残り日数として、どれだけあるかの計算基準になりますので、申請の際にしっかり把握しておきましょう!

理由については、【○○の理由で、経営診断の実務を実施する機会がない】という、業務上直接、事業者に診断と助言をすることがない旨を記載します。もしくは海外勤務の方はシンプルに【当面、海外勤務であり、日本国内におらず、更新申請をすることが困難なため】でいいと思います。

※様式については以下からダウンロードしてください。

中小企業庁:中小企業診断士関係様式 (meti.go.jp)

中小企業の経営診断の業務再開の申請可能証書の交付

業務休止申請の日の属する月の翌々日(上記の申請なら12月)に、【業務再開の申請可能証書】が送られてきます。

この【業務再開の申請可能証】に記載された【業務再開申請可能期限に注意】し、業務再開申請する時期を【自己管理】する必要があります。

みなさんは、大事な書類を大事に保管しすぎて、どこにしまったかわからなくなることはないですか?

私も恥ずかしながら、大事に保存はしたものの、どこにしまったかわからなくなります。保管場所を忘れても必ず見つかる大切な保管場所に置いておくようにしてください。

これがないと、業務再開できずに、せっかく苦労して取得した中小企業診断士資格を失うことになりかねませんので、本当に注意が必要です!

業務再開申請

休止申請をして、15年間有効っていうけど、具体的に15年間ってどういう基準になるの?

という疑問があると思いますので説明します。抹消されないためにも非常に重要なポイントです。

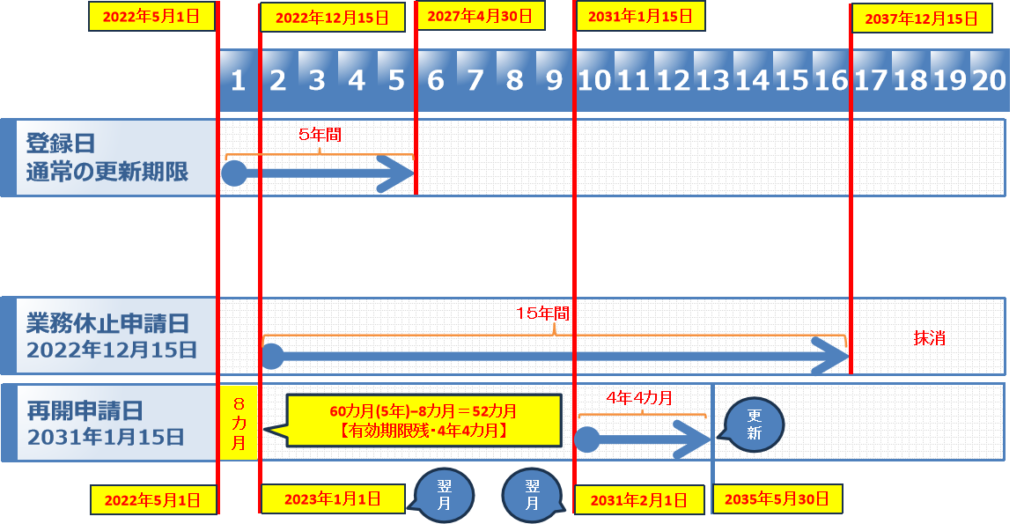

基準日の考え方

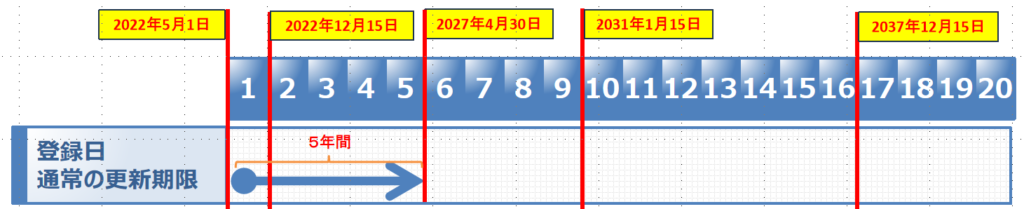

まずは以下の図をご覧ください。

例として、実際の私の資格証の期限を基に説明します。

登録日が2022年5月1日の場合、通常の更新期限は、図のとおり2027年4月30日までの5年間になります。

仮に【業務休止の申請を12月15日】にした場合、15年間ですので、【2037年12月15日まで有効】です。ただし、実際は業務再開要件として、【再開申請日の前3年以内】に以下の条件を満たしておく必要があります。

- 専門知識補充要件として、理論政策更新(理論政策)研修等を5回以上終了したこと

- 実務要件として、実務または、実務補習等に15日以上従事または、受講したこと

つまり、最も遅く再開する場合で、前3年【12年~15年の間】に上記の条件を満たしてなければ、【再開ができないこと】になります。15年経つ直前に、再開をしようと思っても上記条件を満たしてなければ、残された道は抹消しかありません。

別の視点でいけば、仮に図のとおり、再開申請を【2031年1月15日】にしたい場合は、前3年である【2028年1月15日】から【2031年1月15日】までに上記の条件を満たす必要があるということです。

休止しておいて、単純に申請をするだけで再開はできないため、再開をする時期を見定めたら、申請日前の3年間で、条件を満たすことが先決です。

また、再開後の有効期間は、業務休止申請を行った翌月1日から、この時点の有効期間満了する日までの残った期間が対象になりますので注意が必要です。

図の例では、業務休止申請日が2022年12月15日の場合、翌月の2023年1月1日が基準日となり、登録日の2022年5月1日から2023年1月1日までの8カ月間を有効期限である5年(60カ月)から差し引いた4年4カ月が再開した基準日からの有効期限になります。

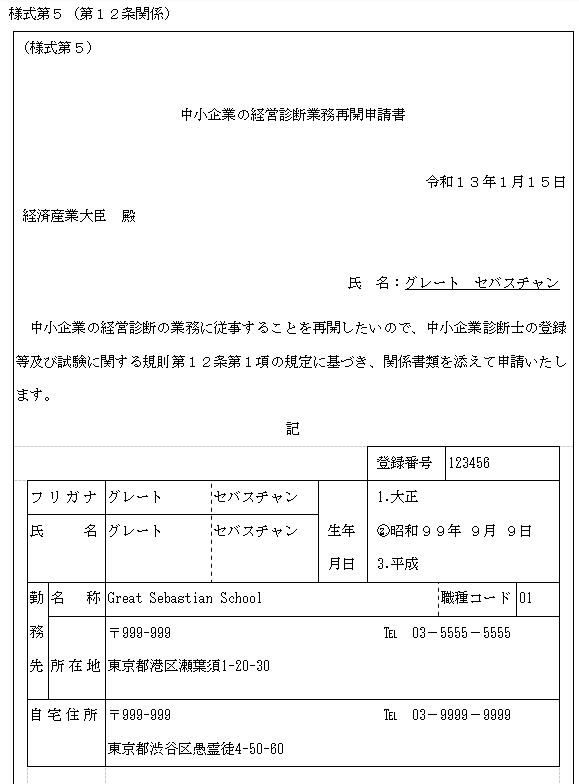

提出書類

提出書類は以下になります。

- 中小企業の経営診断業務再開申請書(様式第5・原本)

- 中小企業の経営診断の業務再開の申請可能証書(原本)

- 専門知識補充要件の証明書等(5回分以上、原本)

- 実務要件の実績証明書(15日分以上、原本)

②については、休止申請書が受理された後に送られてくる書類です。③、④は更新要件の次の記事で詳しく説明しますので、ここでは割愛します。

①の記載例を以下に掲載します。

中小企業庁:中小企業診断士関係様式 (meti.go.jp)

くれぐれも、15年間経つギリギリで申請を考えずに、3年程度の余裕をもって動くことを忘れないようにしましょう!

消除申請

消除申請を行うパターンとしては、資格保有者が死亡した場合が想定されます。あまり、考えられないのですが、ひな型は以下のような書式です。

この書類を本人が記載することは稀かもしれませんね。完全に引退するとしても、返却するのは忍びないですから。

中小企業庁:中小企業診断士関係様式 (meti.go.jp)

その他の申請書

その他の申請書には以下があります。

中小企業の経営診断士登録事項変更届出書

自宅住所・勤務先・氏名等に変更があった場合の申請書です。

中小企業診断士登録証の再交付申請

中小企業診断士登録証を汚し、損じまたは、紛失した場合に申請するものです。

どちらも、発生した場合は遅滞なく申請をしてください。

更新登録の要件

ここからは、【更新の手続き】について具体的に解説していきます。

更新登録の申請期限

ここは重要ですので、再度ご説明します。

中小企業診断士の登録の有効期限は、登録の日から起算して【5年間】です。

私を例に挙げると、2022年5月1日に登録されているので、有効期限は2027年4月30日までになります。

ポイントは以下の2点です。

- 申請は有効期限の約1カ月前から受付

- 不備は有効期限までに完了する必要がある

特に重要なことは、不備が期間内に完了しなければ問答無用で抹消される可能性があることです。必ず1カ月前から余裕をもって更新をしましょう!

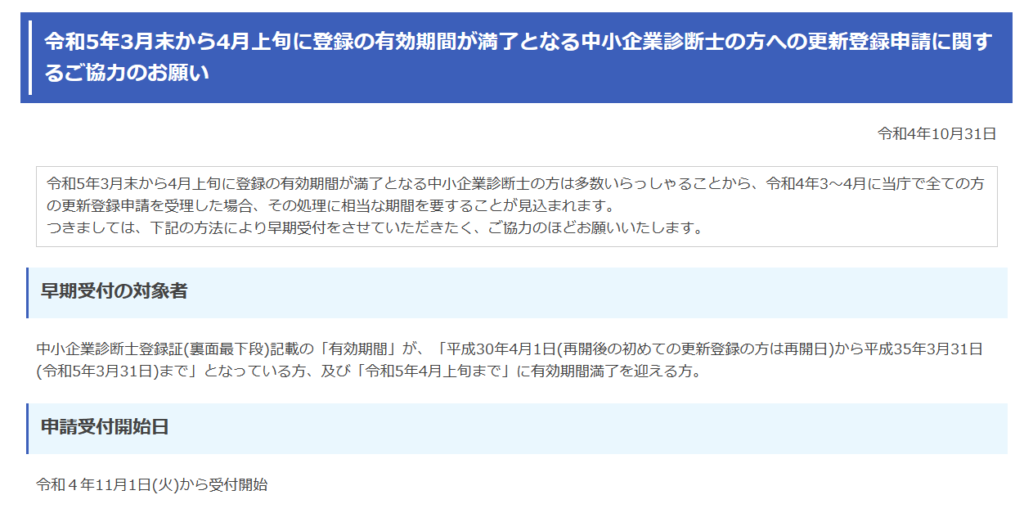

なお、更新登録対象者が多い【3月31日】の有効期限の方は、別途早期申請ができるとのこと。現在、中小企業庁の方と打ち合わせをすることがありますが、彼らは本当に深夜まで毎日日本のために仕事をしています。早めに申請を行って頂くと助かるようです。中小企業庁のホームページの確認を行ってください。

※中小企業庁ホームページより

この時は11月1日からの受付だったので、相当早いですね。10月末には【中小企業庁・中小企業診断士・更新】で検索をしてチェックしておきましょう!

必要書類の種類

まずは必要書類について、以下が必要です。

- 中小企業診断士登録申請書

- 専門知識補充要件の証明書等

- 実務要件の実績証明書

- 中小企業診断士登録証

それでは順番に見ていきます。

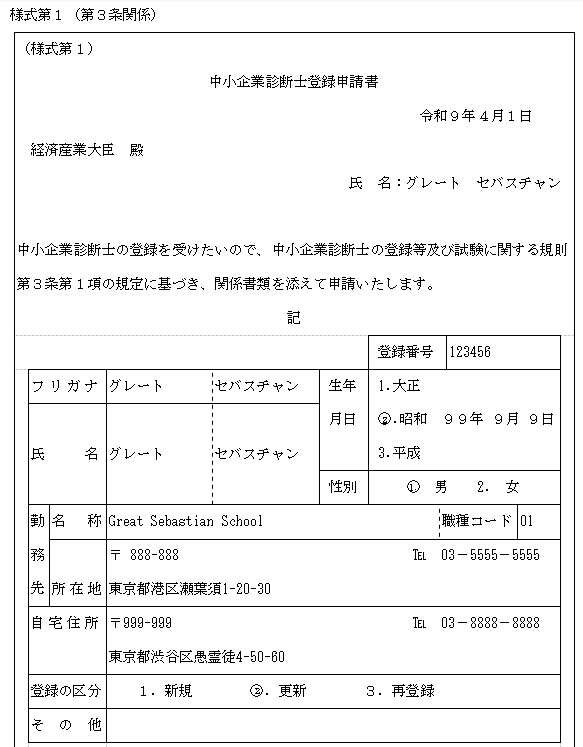

①中小企業診断士登録申請書

| 様式第1 | 中小企業診断士登録申請書 | 申請書・原本 |

これは以前説明したものです。

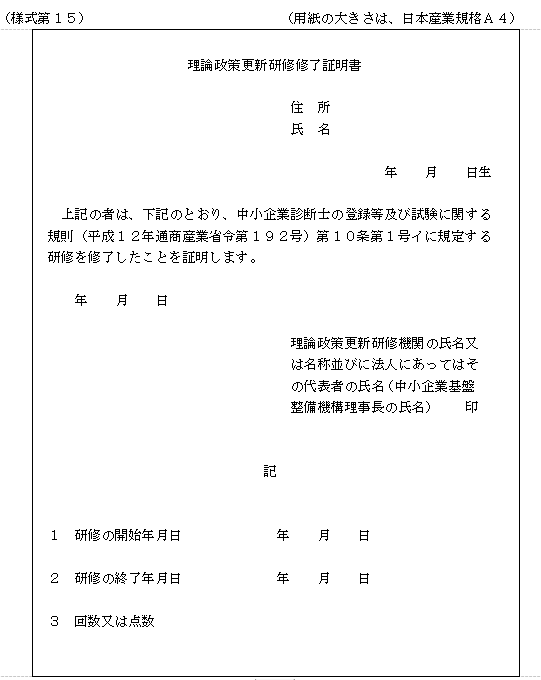

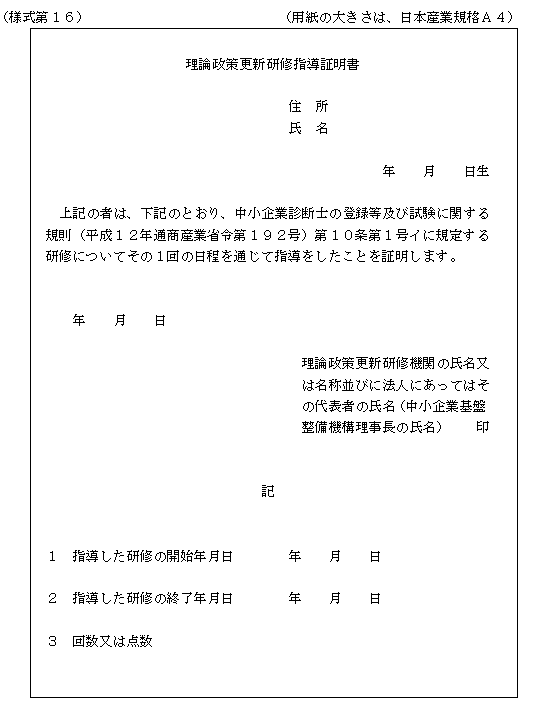

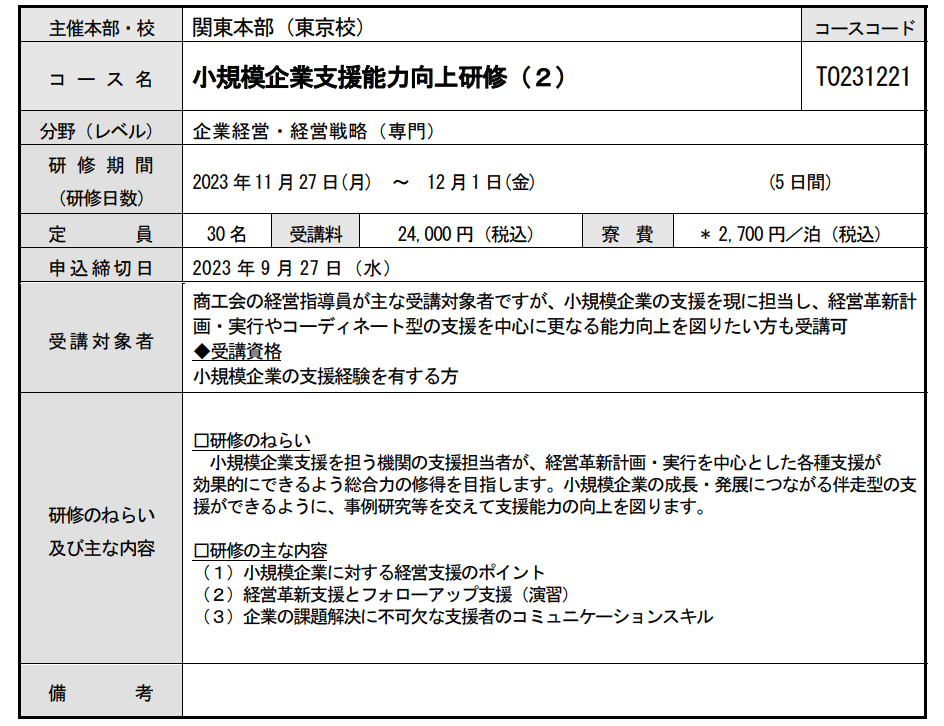

②専門知識補充要件の証明書

以下のいずれかを合計して【5回以上】の実績を有することが必要です。

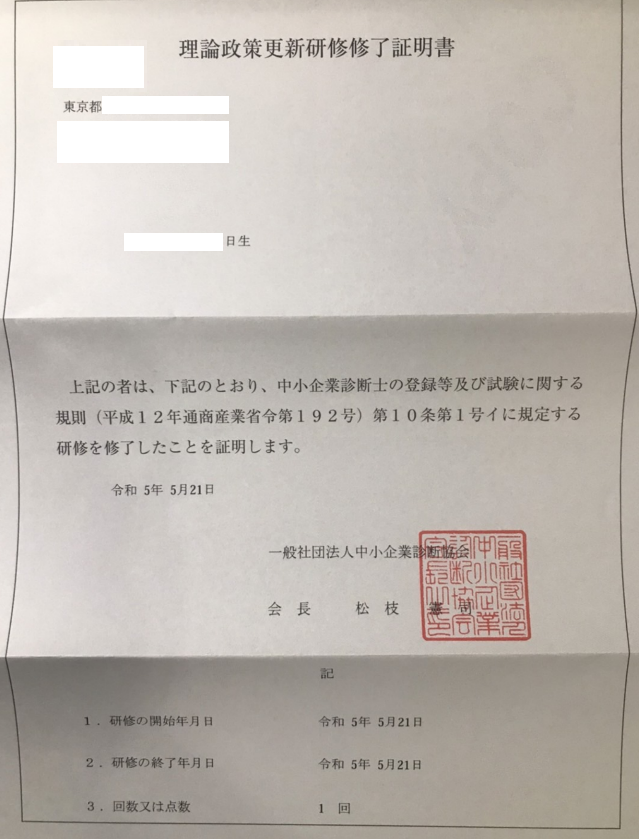

| 様式第15 | 理論政策更新研修【終了】証明書 | 理論政策研修を修了 |

| 様式第16 | 理論政策更新研修【指導】証明書 | 理論政策研修の講師した者 |

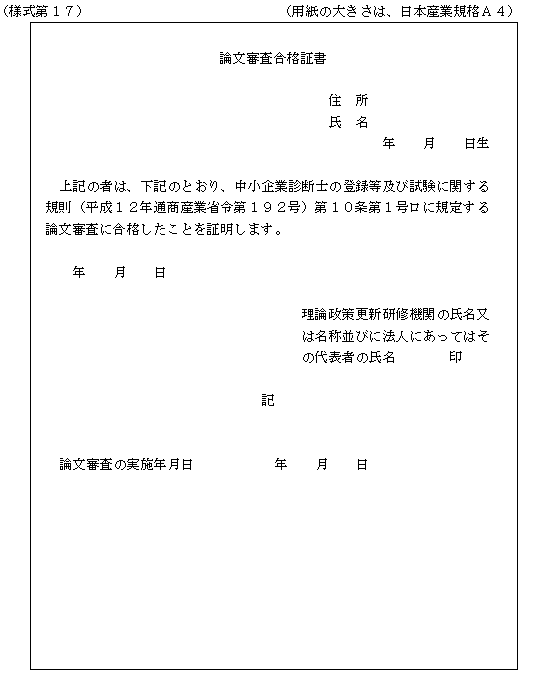

| 様式第17 | 論文審査合格書 | 論文審査に合格した者 |

毎年最低1回は受講が必要です。具体的な内容については、次回の記事以降で解説します。

具体的な様式は以下になります。

私が、中小企業診断協会で受講した時頂いた書類は以下のようなものです。

これらの様式は、受講者本人が準備するものではなく、以下の機関で条件を満たすことで発行されます。

| 理論政策研修機関 | 独立行政法人中小企業基盤整備機構中小企業大学校 ①旭川校 0166-65-1200 ②仙台校 022-392-8811 ③三条公 0256-38-0770 ④東京校 042-565-1270 ⑤瀬戸校 0561-48-3401 ⑥関西校 0790-22-5931 ⑦広島校 082-278-4955 ⑧直方校 0949-28-1144 ⑨人吉校 0966-23-6800 |

| 理論政策更新研修機関 | ①一般社団法人中小企業診断協会 03-3563-0851 ②株式会社実践クオリティシステムズ 048-985-8255 ③株式会社経営教育総合研修所 03-6284-1957 ④株式会社あきない総合研究所 06-6232-0677 ⑤株式会社タスクールPlus 048-859-6849 ⑥株式会社大塚商会 03-3514-7748 |

委託された民間の企業もあります。有名な会社もありますね。どこで研修を受けるかは自由ですので、興味のあるものを選択してください。

この原本が証明書になりますので、絶対に紛失しないように保管しておきましょう!

③実務要件の実績証明書

以下のいずれかを合計して30日以上行うことが必要です。

ⅰ 実務補習

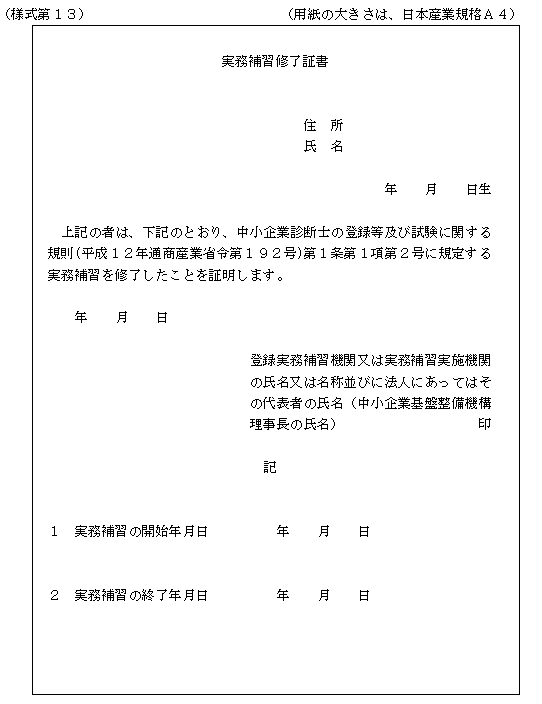

| 様式第13 | 実務補習修了証書 | 実務補習を受講 |

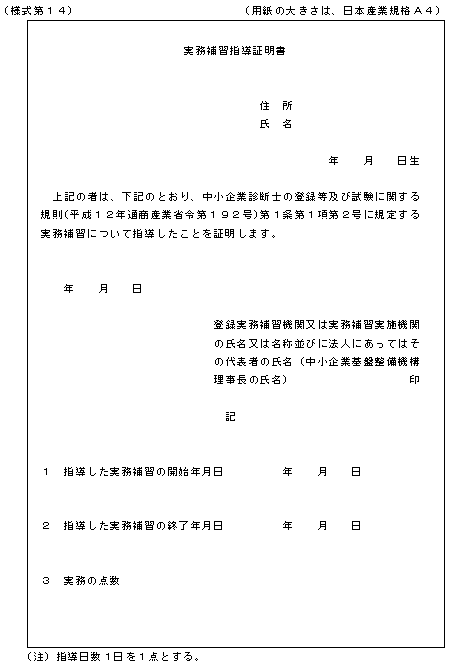

| 様式第14 | 実務補習指導証明書 | 実務補習の講師した者 |

実務補習は、様式13にあたる【受講側】にはややハードルの高い選択になります。2次試験を突破した方であれば、一度必ず受講しているものです。また養成課程を経験した人であれば、養成機関が実施しているものになります。

様式14にあたる【講師側】には有効な選択です。実務補習で1日講師を務めれば1ポイントになりますので、謝金をもらいつつ、ポイントも得るメリットがあります。

【受講者側】の更新のための実務補習機関は、実態としては以下の2カ所に限られると考えられます。

- 一般社団法人中小企業診断協会

- 株式会社実践クオリティシステムズ

民間企業も1つ委託先がありますので、気になる方は検索をしてみてください。

| 登録実務補習機関 | 一般社団法人中小企業診断協会 03-3563-0851 ②株式会社実践クオリティシステムズ 048-985-8255 実践クオリティシステムズ – 中小企業診断士更新研修・経営コンサルティング (jqs.jp) |

提出書類は以下になります。

実務補習は受講者側には、お金もかかるデメリットはありますが、ノウハウを学べるメリットが大きいです。また、講師になれば、謝金をもらいつつ、ポイントにもなるのでメリットが大きいと言えます。

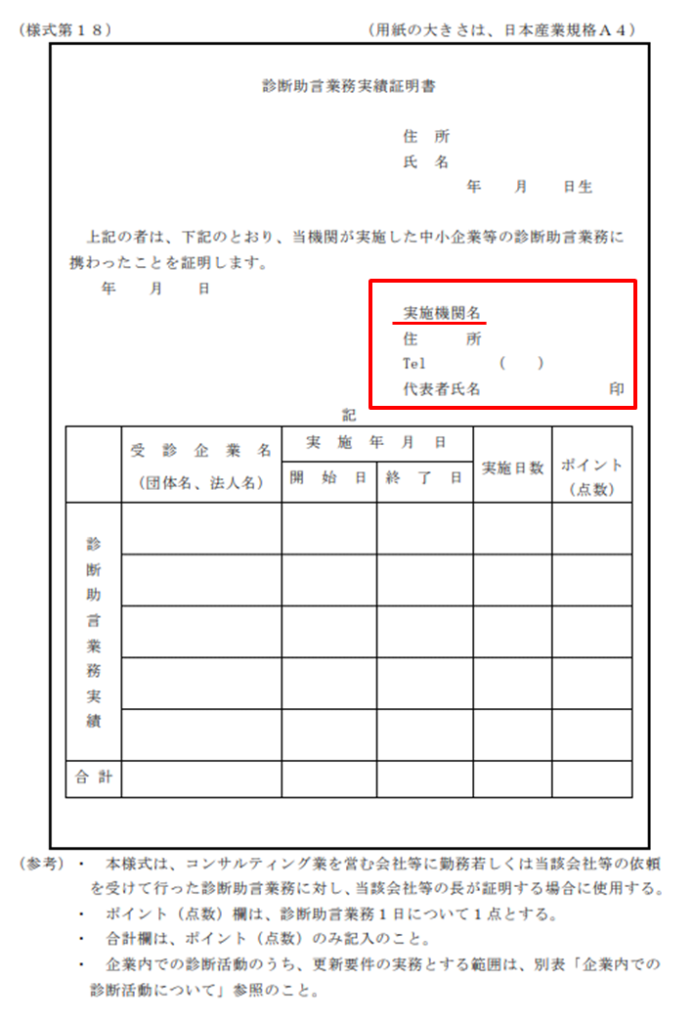

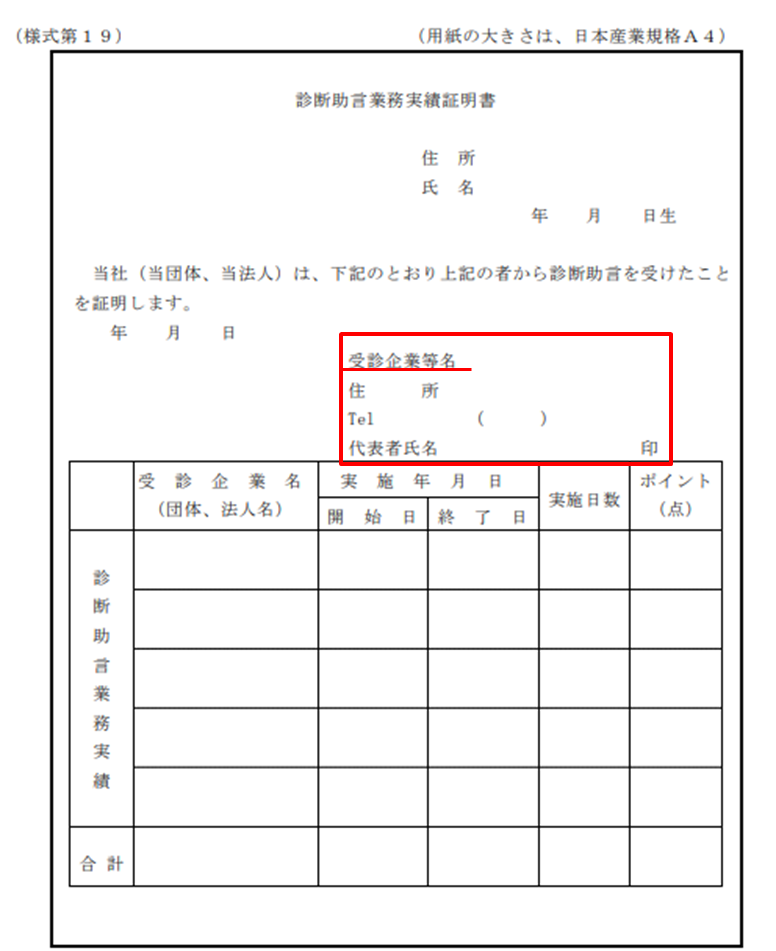

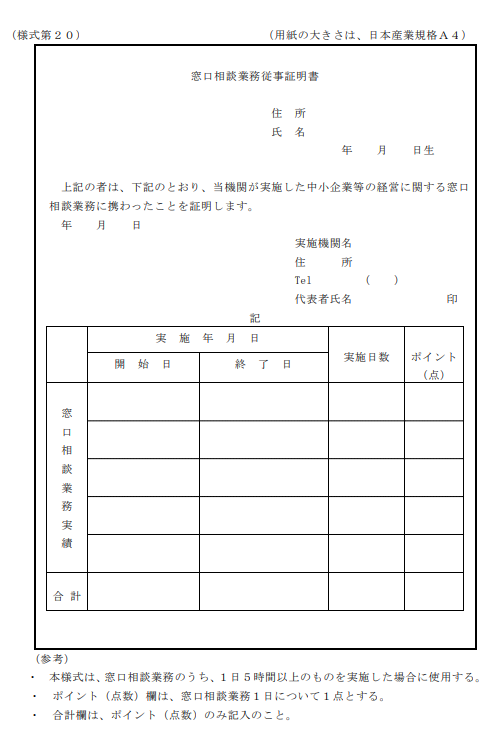

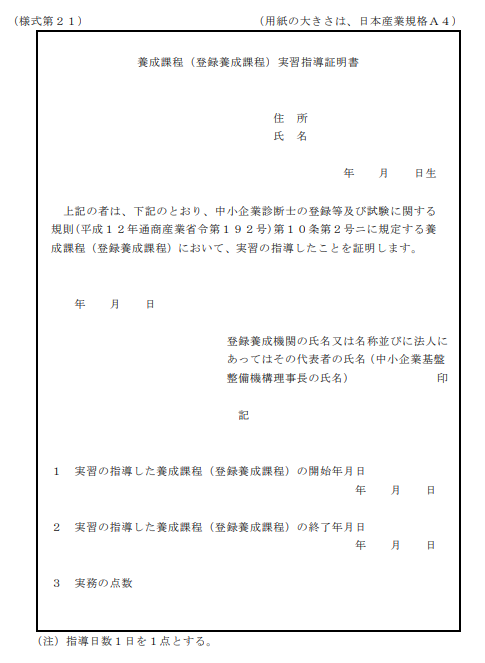

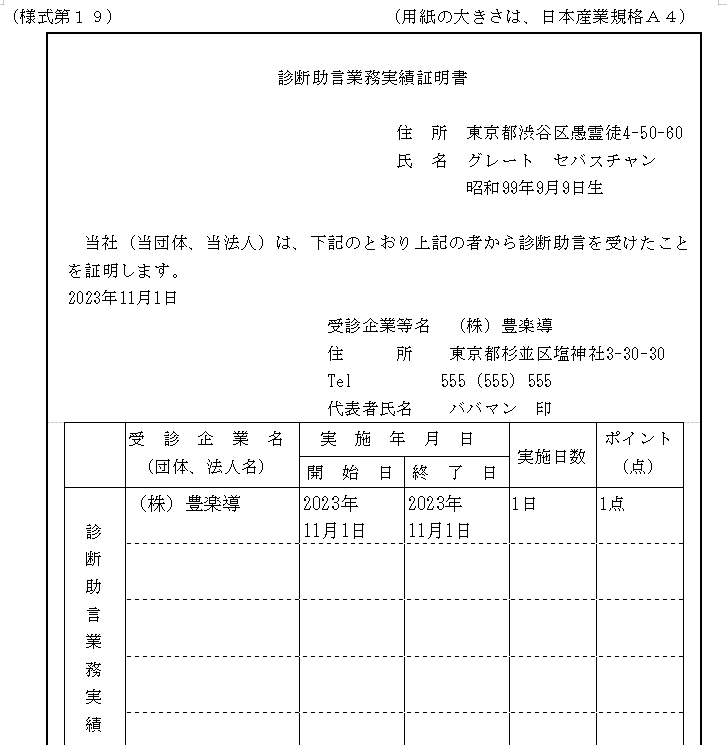

ⅱ 診断助言業務

| 様式第18 | 診断助言業務実績証明書 | 【間接的】な診断先企業の診断 |

| 様式第19 | 診断助言業務実績証明書 | 【直接的】な診断先企業の診断 |

| 様式第20 | 窓口相談業務従事証明書 | 支援機関等の窓口業務への従事 |

| 様式第21 | 養成課程実習指導証明書 | 養成課程のインストラクター等 |

【様式第18】と【様式第19】が同じじゃない?

と、思った方がいらしゃると思うので、まずは【診断助言業務実績証明書】について、解説します。前提として以下のポイントが重要です。

- 個者の支援

- 1日に1回

【診断助言業務実績証明書】は、1日に1事業者に対して、診断と助言を実施した回数になりますので、何時間したという内容でありません。これは次に開設する窓口業務とは異なりますので、注意が必要です。

それでは、様式第18と、様式第19の違いについて解説します。

様式第18は、ご依頼の事業者を直接ではなく、間に商工会や商工会議所などの支援機関が入り、依頼された場合です。

様式第19は、直接、事業者から依頼を受けた場合です。

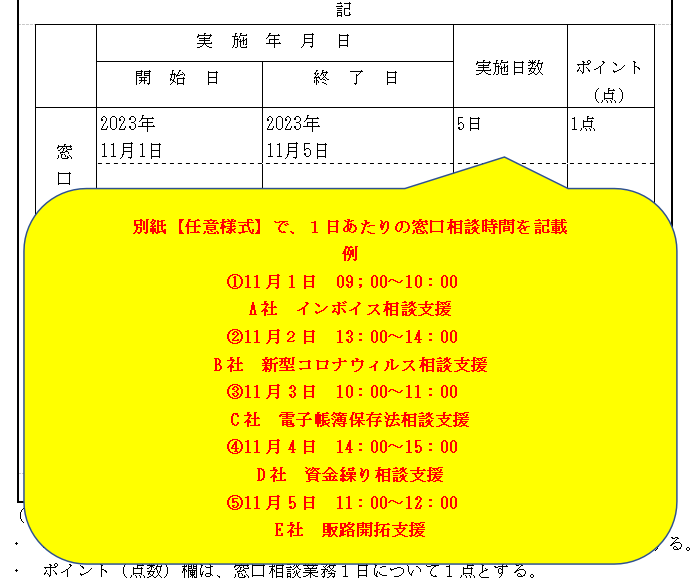

続いて、様式20の【窓口相談従事証明書】について解説します。重要なポイントは以下です。

- 支援機関等からの依頼

- 1日に複数の事業者を対象

- 1日に5時間以上の窓口設置が必要

【診断助言業務実績証明書】と異なり、【窓口相談従事証明書】は、商工会や商工会議所等の支援機関が設置している、無料相談なのど窓口相談に従事した場合です。商工会の例を出せば以下のような窓口相談があります。

- 新型コロナウィルス感染症対策窓口

- インボイス相談窓口

支援機関が無料で設置し、時間内に不特定多数もしくは予約した事業者が複数訪れます。また、5時間以上の相談が必要です。なお、事業者は相談無料ですが、受託する中小企業診断士は商工会の場合は県によって違いはあるものの、1時間1万円程度です。

5時間なので1日5万円の謝金をもらいつつ、更新のポイントになるので一石二鳥です。

最後に様式21の【養成課程実習指導証明書】ですが、これは養成課程の実習で指導をするインストラクターやサブインストラクターが対象になります。

養成課程の講師・インストラクターに興味がある方は、養成課程の記事を参考にイメージしてください。

その他注意点

書類が万が一届かず、更新に間に合わなかった場合は不可抗力とはいえ、資格を失効する可能性があります。郵送にも細心の注意を払って、送ることが重要です。

再度、提出する書類は以下です。

- 中小企業診断士登録申請書

- 専門知識補充要件の証明書等

- 実務要件の実績証明書

- 中小企業診断士登録証

簡易書留等の履歴の残るもので必ず以下の住所に送ってください。

| 送付先 100-8912 東京都千代田区霞が関1-3-1 経済産業省 中小企業庁 経営支援部 経営支援課 中小企業診断士 ご担当者 様 |

更新料はかかりませんが、土日、祝日は受け付けをしていないので、ぎりぎりに発送すると、期限に間に合わない恐れもあります。中小企業庁からの連絡は特に行われていないこともあるので、1カ月前から準備をすることがベストです。

思い出してください!

あの、辛かった受験勉強の日々を!

失効するとまた一次試験からやり直しです。絶対に忘れないように慎重に進めていきましょう!

各要件の考察

続いて、それぞれの【更新に必要な要件の考察】について解説していきます。

専門知識補充要件の考察

さきほども解説しましたが、いずれかを合計して【5回以上】の実績を有することが必要です。

| 様式第15 | 理論政策更新研修【終了】証明書 | 理論政策研修を修了 |

| 様式第16 | 理論政策更新研修【指導】証明書 | 理論政策研修の講師した者 |

| 様式第17 | 論文審査合格書 | 論文審査に合格した者 |

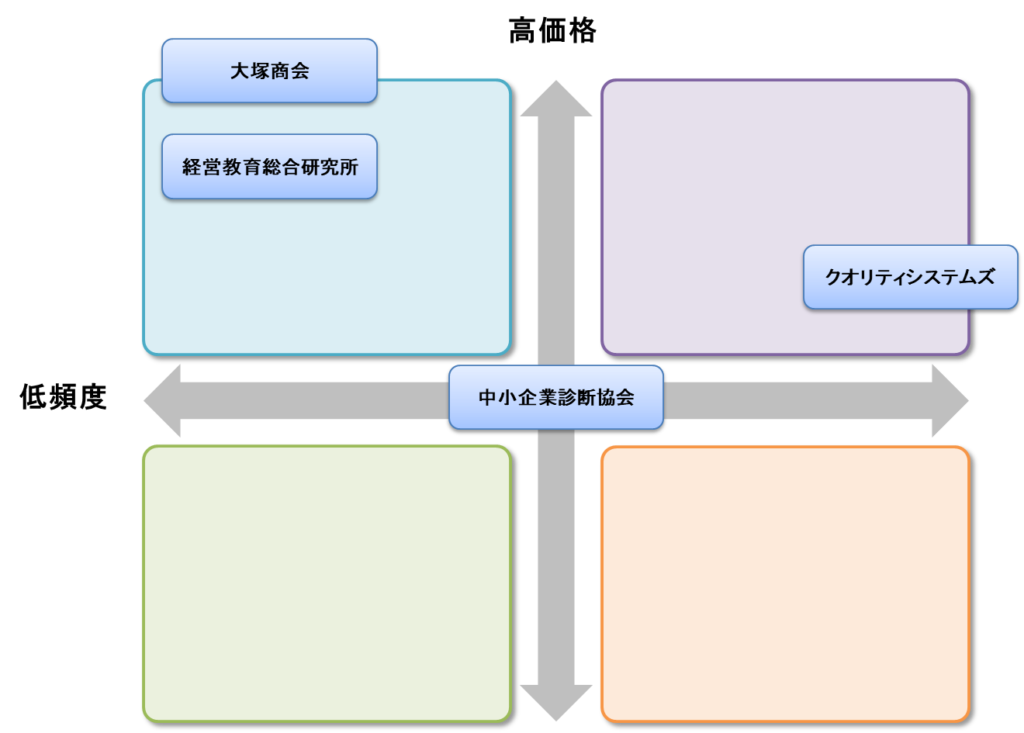

理論政策更新研修の考察

ほとんどの中小企業診断士の方が、この研修を選択すると思います。

主な理論政策更新研修機関は以下になります。

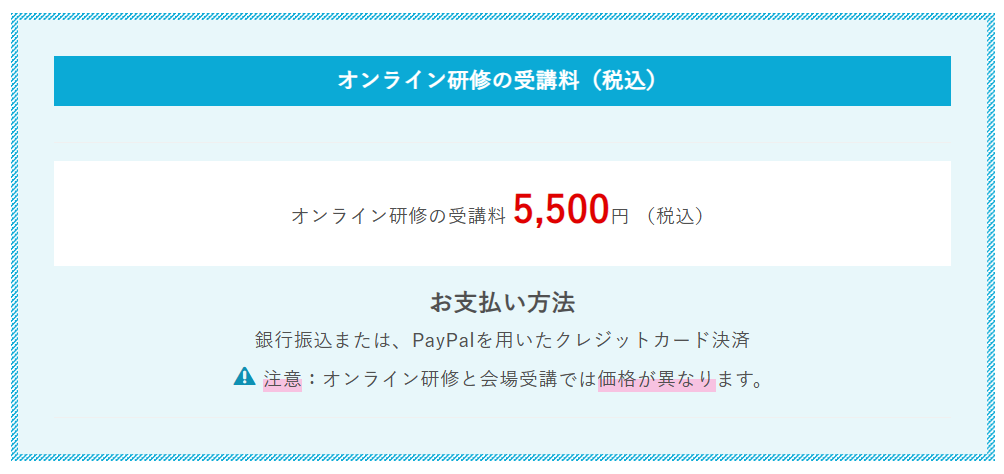

| 研修機関 | 日程 | 金額(税込) |

| 一般社団法人中小企業診断協会 | 平日・土日 オンライン有 | 6,300円 |

| 株式会社実践クオリティシステムズ | 平日・土日 オンライン有 | 6,290円 |

| 株式会社経営教育総合研修所 | 土・日 オンライン有 | オンライン:5,500円 リアル:6,600円 |

| 株式会社あきない総合研究所 | ※譲渡 | – |

| 株式会社タスクールPlus | 平日 土・日 オンライン有 | 6,600円 |

| 株式会社大塚商会 | 平日 土・日 オンライン有 | 6,000円 |

金額や開催方法、開催曜日は特に多きく変わりませんが、研修回数には差がありますので、計画的に受講をした方が良いです。直前で受講して、満員で受けれない、というパターンもありますので注意が必要です。

それぞれの研修機関について、具体的にみていきます。

①一般社団法人 中小企業診断士協会

おそらく、ほとんどの方がまずはここでの受講を検討すると考えられます。

※中小企業診断協会ホームページより

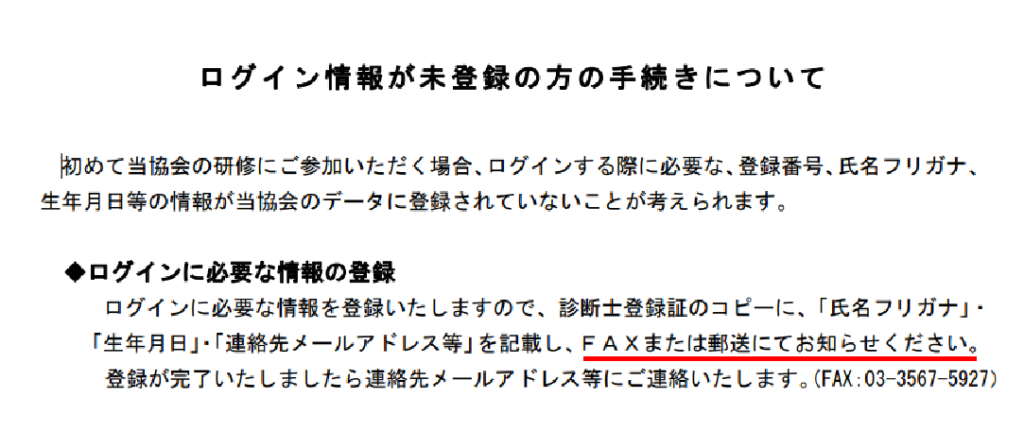

研修に参加するには、まずはログイン・IDを設定する必要があります。その場ですぐに作成できないので、注意が必要です。・・・FAXまたは郵送。正直めんどくさいの一言につきますが、余裕をもって申込む必要がありますね。

確認が済むと担当者からメールが送られてきますので、手順にそってID・パスワードの設定を行ってください。

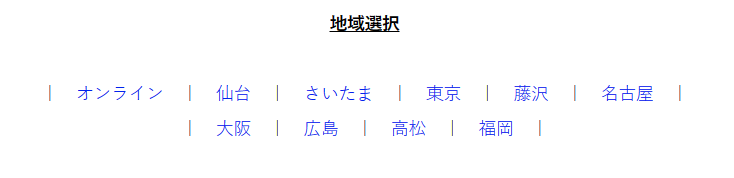

ログインできたら、このような画面があり、【受付中】の場所から申込みができます。リアル開催は、すぐに埋まってしまいますので、オンラインでなくリアルで参加する予定の方は【申し込み日】を確認し、すぐに申し込むようにしてください。申し込みは約2カ月前から可能です。

中小企業診断協会の研修は完全にスクールスタイルですので、他の中小企業診断士と知り合いになることはまず不可能です。特段人脈を増やすのではなく、粛々と研修を受けたい方におすすめです。正直、場所が遠いなら、オンライン研修で十分だと思います。時間と手間をあまりかけたくない人におすすめです。

②株式会社実践クオリティシステムズ

ここでの研修の特徴は【コンサルティングスキルを高める参加型研修】という特徴があります。グループを作って、事業者に対して提案を行う実践型の研修です。しかも実在する企業とのこと。これはおもしろそう!

※株式会社実践クオリティシステムズホームページより

申込みは、かなり前からできるようです。また特徴的なことは募集定員が少ないことです。御茶ノ水では12名、神田なら8名となっています。これなら、中小企業診断士同士の交流も図れそうですね。

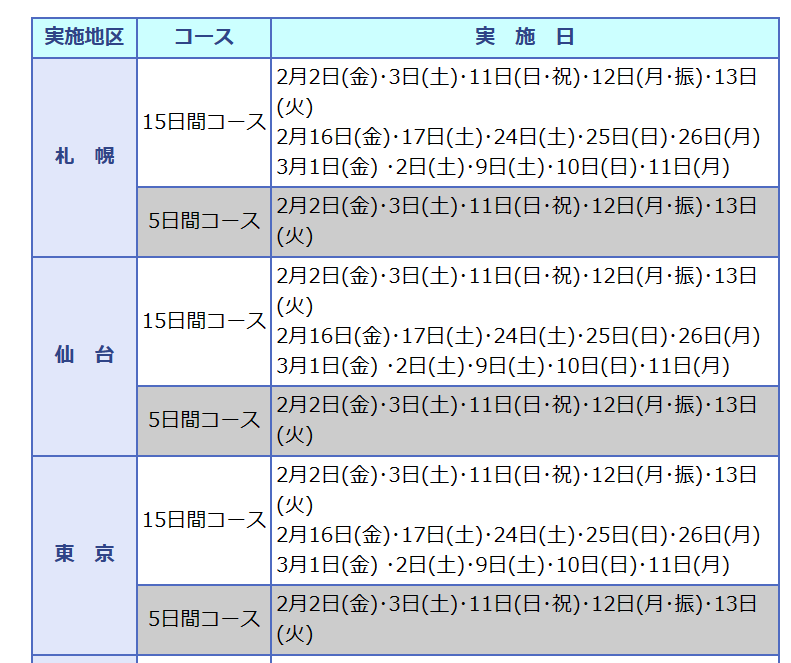

実施地域はこんな感じです。

東京以外は開催回数が少ないので事前の確認が必要です。

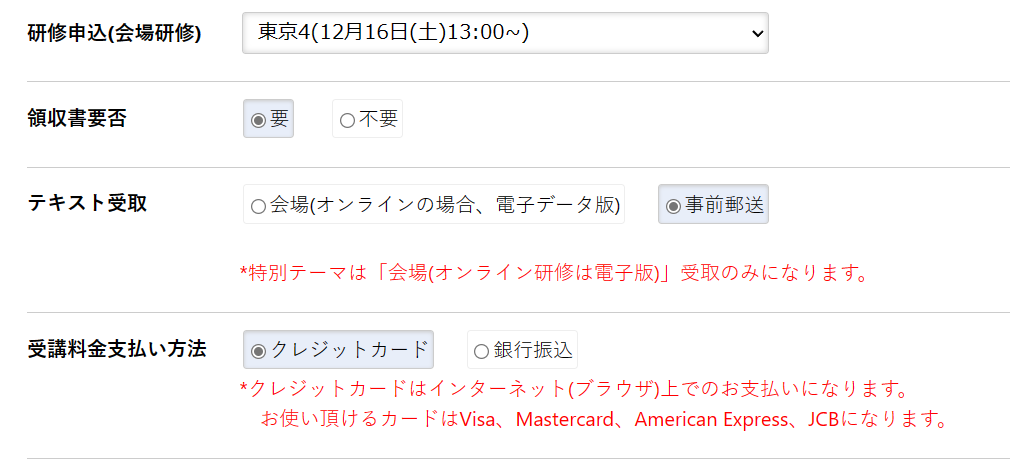

それでは、ちょうどいいので私が実際に申込みをしていきます。12月16日(土)を選択。

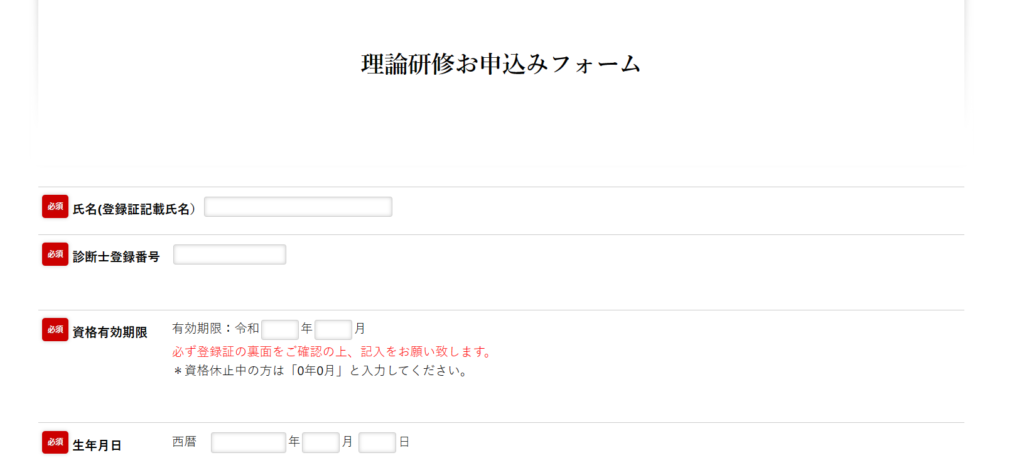

まずは申込みフォームの登録。

テキストは事前にもらえるみたいなので、事前受け取りにしました。支払いはクレジットカード払いが楽ですね。登録が完了したら、メールの送信。

次の日には担当者より返信がありました。あとは、お支払いで申し込み完了。中小企業診断士協会の受付と比較して、かなりスピーディでした!

※これ以降の具体的な研修までの流れは、研修後に記事にしますので、お待ちください。

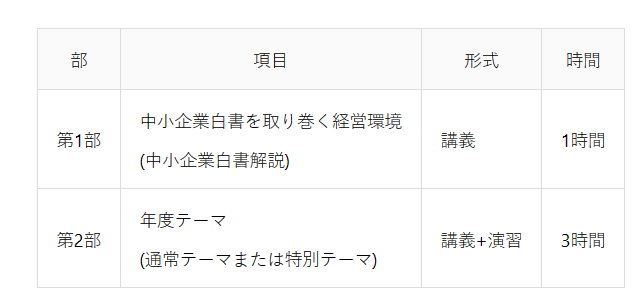

具体的な特徴をご紹介します。

2部構成になっていて、1時間はいつもの講義です。しかし、注目すべきは第2部。以下の構成になっています。どちらかが研修で開催されます。

- 通常テーマ

- 特別テーマ

◆通常テーマ

【通常テーマ】は実在する中小企業に対して、演習をしていくものということです。

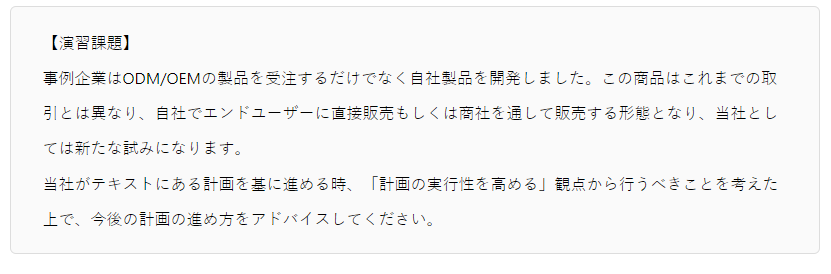

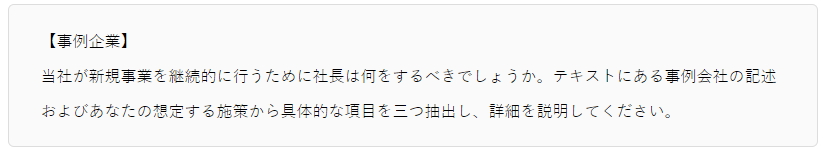

演習課題は以下のような内容となります。

これらの課題解決案について、個人での検討をしたのち、グループで検討するというものです。自分と異なる中小企業診断士の意見が聞けるので、自分の経験と知識になりそうそうですね。

◆特別テーマ

【特別テーマ】は経営支援に必要とされるコーチングの実践演習のようです。

- 講義→意見交換→実践演習

上記の構成であり、中小企業診断士に必要なヒアリング、傾聴能力を学び、その場でアウトプットすることや、ファシリテーション能力の向上など、中小企業診断士としての対話能力を磨き、課題解決に導く手法が学べます。

なお、オンラインでも参加できるようですが、この研修体系はリアル参加がいいかもしれません。【実績クオリティシステムズ】の理論研修、すごく興味があります。今度、参加した感想も記事にようと思います。

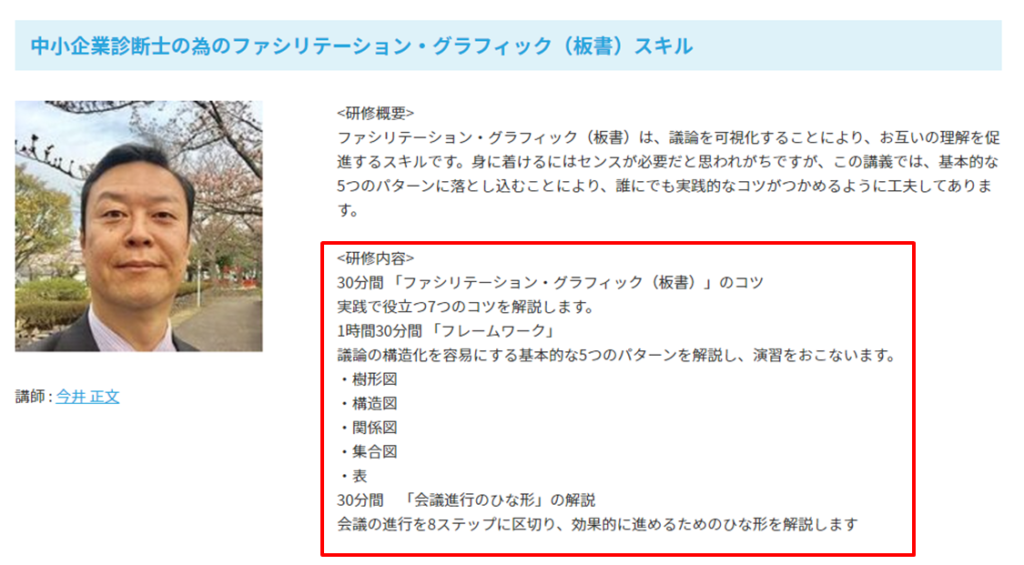

③株式会社 経営教育総合研究所

次に株式会社経営教育総合研究所を解説していきます。研修のスタイルは中小企業診断士協会といっしょで、講義スタイルとなります。

オンラインで申し込むと最も金額が低い5,500円です。1,000円以上違いますので、今の物価高時代にはありがたいですよね。

※株式会社 経営教育総合研究所ホームページより

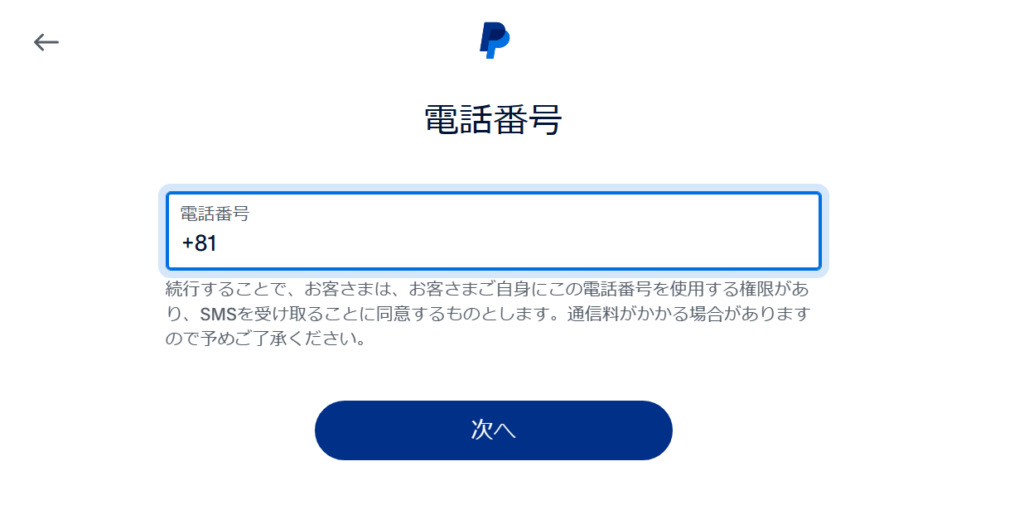

ただし、クレジットカード決済はPayPalを用いた決済のみ?PayPalって、なんやねん!と思ったので調べました。

PayPalとは?|個人向け|決済サービスならPayPal(ペイパル)

簡単にいうと、決済システムで、登録すると安全に且つ簡単に決済ができる仕組みとのこと。基本無料で使えるみたいです。引き出しは5万円未満であれば、手数料が250円かかります。

やってみましょう。

とりあえず今はこっち。

- メールアドレス

- 電話番号の登録

- セキュリティコード入力

- パスワードの設定

- 個人情報入力

- 住所入力

ここまでで、アカウント登録は終了。

次に銀行口座やカード情報を追加します。

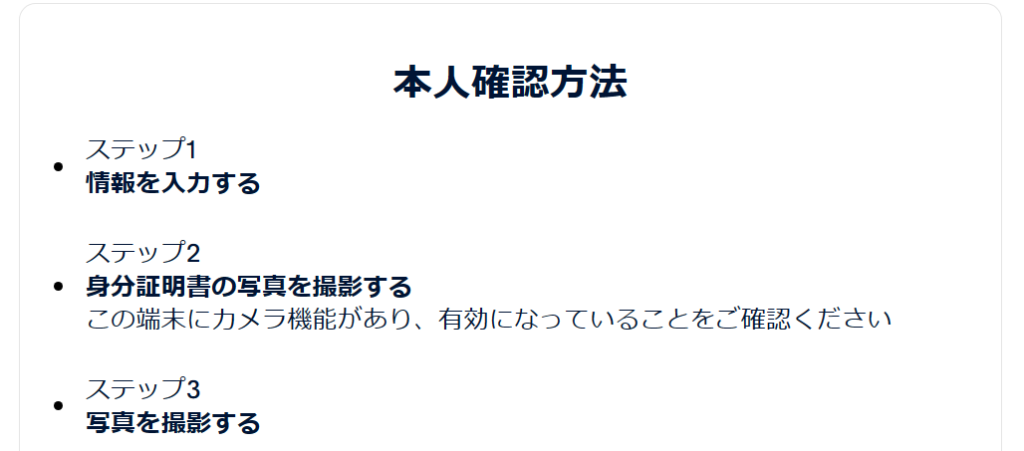

トップページに行き、以下の本人確認情報と登録します。

スマホでログインしたほうがいいですね。

やっとカードの登録ができます。結構、めんどくさいなぁ。笑。この処理が嫌な人は、銀行振り込みをおすすめします。

次に研修の内容について見ていきます。まずは【オンラインの日程】です。

月に1回のペースですね。申し込みは【1カ月前】からできるとのことです。価格も5,500円ですし、コスパでは一番いいです!

次にリアル開催の日程です。

東京での開催がない。しかも、6~7月のみ。これからもあるのか?リアルはあまり強化していないのかもしれませんね。2023年度はこんな感じです。

結論からいうと、近くにリアル開催がない方は、オンラインセミナーで、コスパ最強のここがおすすめですね。ただし、申込みが1カ月前なので、気にしてみていないと、すぐ埋まるのかもしれません。決済システム導入は少なくとも10分くらいかかるので、一手間いるかと思います。

※受講しましたら感想の記事をアップ予定です。

③株式会社あきない総合研究所

結論からいうと、次に説明する【株式会社タスクールPlus】に権利譲渡したみたいです。そんなこともあるんですね。

④株式会社タスクールPlus

株式会社タスクールPlusの特徴は、講義と演習のハイブリット型である点です。

※株式会社タスクールPlusホームページより

類似した研修方式として、前段で解説した【株式会社実践クオリティシステムズ】がありますが、この場合は少人数でほぼ全ての時間を具体的に事業者の課題解決する実践型に対し、【株式会社タスクールPlus】は解説→演習という構造であり、中小企業診断士として、新たに身に着けたいスキルを集中的に学べるため、専門性の向上に強いという印象です。

個人的には、【株式会社実践クオリティシステムズ】と並んで興味のある理論政策研修だと考えます。

講師についても、次にご紹介する大塚商会の次に多い印象で、各専門家固有のスキルが学べるメリットがあります。実践型の研修なので、知識で終わらないず、スキルになるというメリットはかなり大きいですね。

また、このハイブリット型であればリアルがベストではあるものの、オンラインでも理解しやすいと思いますのでおすすめです。

申込みを具体的にしていました。

最後に研修費用については、他の理論政策研修にはない、【割引サービス】という面白い特徴があります。

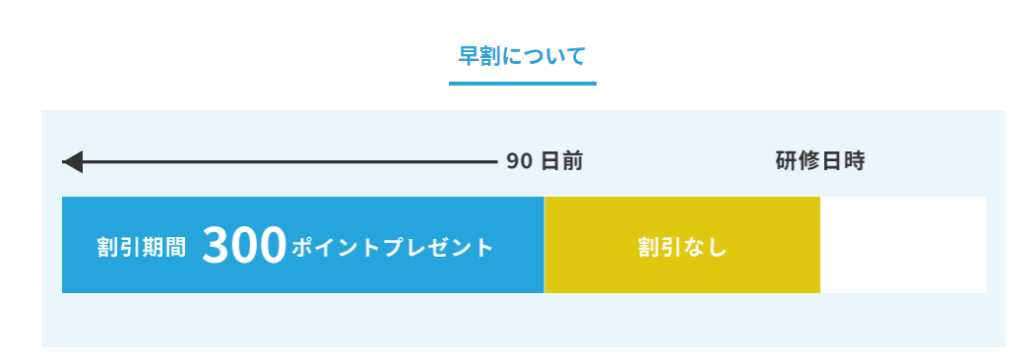

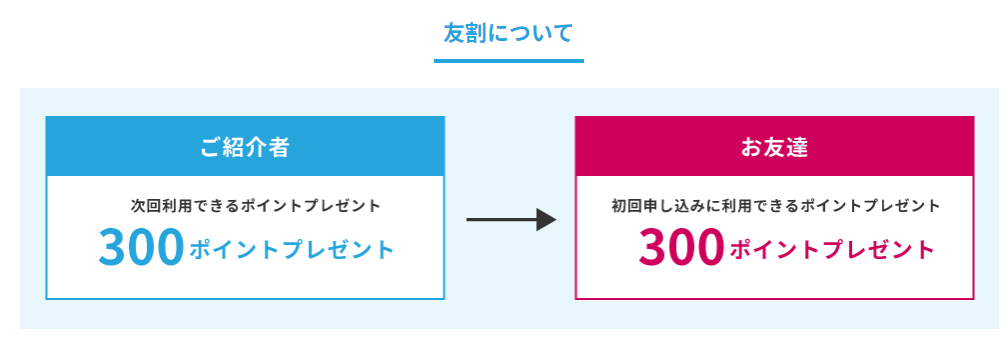

- 早割

- 友割

【早割】ですが、研修日より90日以前に、申し込むと300ポイントもらえ、即時反映されるというものです。

【友割】ですが、友達を紹介すると、紹介者と友達両方に300ポイントがもらえるという仕組みです。

友達は初回から使用でき、紹介者はどんどん紹介すれば、研修が無料になる可能性もありますので、お得ですね。

なお、研修費用の支払いは銀行振込とカード決済どちらも利用できます。

⑤株式会社大塚商会

理論政策研修のなかで、最も知名度の高い企業です。大きな特徴は、有名で著名な講師陣を多く揃えている点につきます。さすが大企業というべきでしょう。

※大塚商会 ホームページより

パッとみた感じ、みなさんが目にしたことのあるような講師もいるはずです。これは気になる!

研修も毎週あるペースです。ただし、リアル開催はほとんどないので、基本的にオンラインでの受講になります。

あとは支払いは【クレジットカードのみ】ですので、これも今の時代にマッチしていて、スムーズですね。また、申込みも先の予定までいつでもオンライン上でできるようなので、スケジュール管理の自由度も高いです。

※大塚商会の講習会に参加した記事は今後アップします。

大塚商会の研修は、特に講師の質を求める方には是非おすすめです。

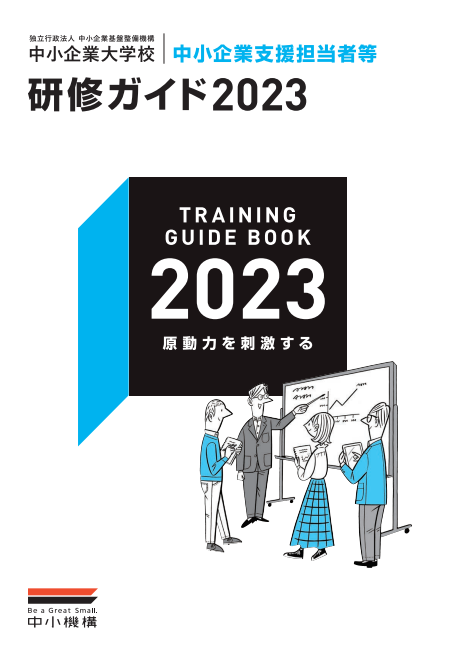

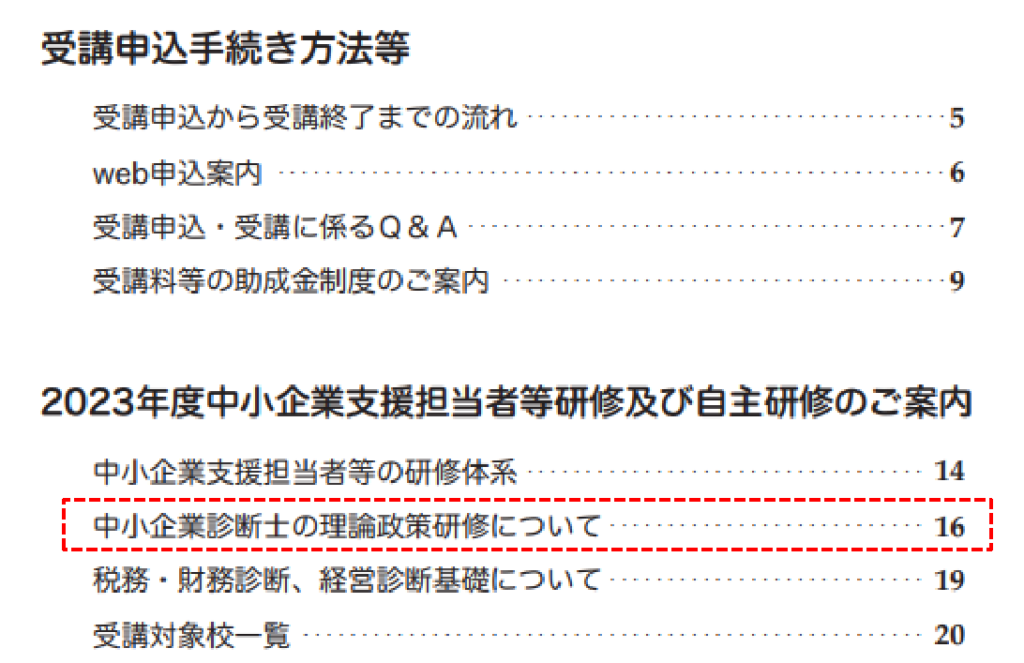

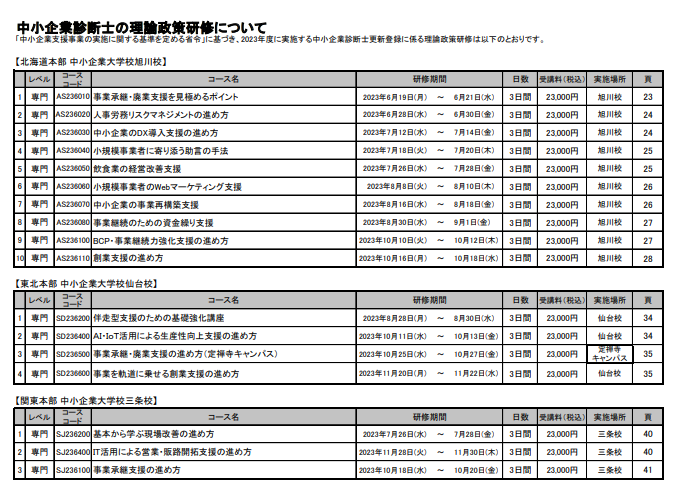

⑥中小企業大学校

理論政策研修って、確か中小企業大学校がしているのもなかったかな?

結論から申し上げるとあります。ただ、今までご紹介した民間への委託の場合と比べて、以下のハードルがあります。

- 平日終日で実施

- 複数日で1回

- 割高になる

それでは、解説をしていきます。

一番わかりやすいといえば、以下のハンドブックです。

※中小機構ホームページより

研修ガイド_2022_本文.indd (smrj.go.jp)

まずは上記のリンクへアクセスして、確認をお願いします。理論研修以外に、その他にもたくさんの研修が実施されています。

今回、私たち中小企業診断士に重要なページはここですね。

具体的な内容は以下になります。

都道府県の各ブロックに大学校があります。中小企業診断士養成課程は東京校でしかなかったので、近くに中小企業大学校がある場合は地理的にはおすすめです。

東京校の場合を、よく見ていきます。以下の特徴があります。

- ・平日3日~5日

- ・受講料23,000円~24,000円

実施日は中小企業大学校は土日祝日は基本的にお休みですので、平日の実施であること。また、専門の講師が終日、複数日で教えるので受講料が高い点が挙げられます。なお、宿泊希望の方は別途3千円程度かかります。

具体的な内容は上図のとおりです。他の理論政策研修と比較して、以下のメリットがあります。

- 深い知識とスキルが身につく

- 演習と実践を繰り返す

- 交流ができ、人脈ができる

数日間、中小企業診断士の仲間と過ごすので、自然と交流が生まれます。夕方以降は自由時間が長いので、飲みに行くことが多いでしょう。

民間企業の企業内診断士には平日の複数日なのでハードルは高いと考えられますが、中小機構の理論政策研修に参加するメンバーは、商工会や商工会議所、中小機構であったり、行政寄りの診断士が多いと考えられます。

今後起業を見越している方たちは、ここで交流を深めることが販路にもなりますので、この金額を高いと思うのか、安いと思うのかは検討が必要です。商工会の謝金相場の参考については以下の記事を気になる方は参考にしてください。

注意することは、1テーマに4時間【以上】が1回カウントであり、3日で3回分、5日で5回分の修了とはならない点です。あくまで理論政策研修は、1テーマに1ポイントであり、1日4時間以上で1ポイントではありません。

| 理論政策研修機関 | 独立行政法人中小企業基盤整備機構中小企業大学校 ①旭川校 0166-65-1200 ②仙台校 022-392-8811 ③三条校 0256-38-0770 ④東京校 042-565-1270 ⑤瀬戸校 0561-48-3401 ⑥関西校 0790-22-5931 ⑦広島校 082-278-4955 ⑧直方校 0949-28-1144 ⑨人吉校 0966-23-6800 |

地域別の具体的な内容はハンドブックを見て、ご確認ください。

ここまでは、【理論政策研修】についてまとめました。結構、深堀りすると各機関に特徴があっておもしろいですよね。

この他にも各機関の特徴がありますので、1つに絞るのではなく、記事を参考受講の幅を広げて頂ければ幸いです。

論文審査の考察

専門知識補充要件の最後は【論文審査】です。

論文審査に合格することにより、更新要件の1回分になります。

論文審査?なんかめんどくさそうだから、いいや!

と思っている方は特に必見です。以下の中小企業診断士の方はおすすめです。

- 支援機関の職員など

- 文字を書くのが苦にならない方

- 分析の好きな方

支援機関の職員は、日頃から国政策に触れており、外部環境を把握しています。また、会員企業の課題を知っており、且つ毎日課題解決の提案をしていますので、書くネタがあるということです。

また、ご自身の棚卸を含めて、経営支援の内容を文章にすることが苦にならない方にもおすすめです。特に、しっかり定量面・定性面を分析するのが得意な方には研修を4時間受けるよりも楽だと感じるかもしれません。

各論文審査期間と価格は以下のとおりです。

| 研修機関 | 頻度 | 金額(税込) |

| 一般社団法人中小企業診断協会 | 年2回 | 6,300円 |

| 株式会社実践クオリティシステムズ | 毎月 | 7,850円 |

| 株式会社経営教育総合研修所 | 年1回 | 11,000円 |

| 株式会社タスクールPlus | なし? | – |

| 株式会社大塚商会 | 年1回 | 30,000円 |

ん?理論政策研修と違って、かなり価格差がないかな?

と感じたと思います。

単純に各会社の力の入れ方とリソースの違いかな、と考えています。

- 専門家への委託費用の違い

- 自社で見られる人が少ない

中小企業診断協会を平均基準とするなら、中小企業診断協会とクオリティシステムズは自社で委託している中小企業診断士の、その他費用(理論研修など)も含めた包括的な委託金額なので、良心的な価格設定だと考えられます。

一方で、明らかに大塚商会は、高額なので、論文審査のみの専門家への依頼料分などが上乗せしてあると考えられます。また、経営教育研修所もおそらく、依頼料などが上乗せされていると考えられます。大塚商会の場合はあまりに高額なので、実際に出す人は少ないと思うので、力を入れていないともとれますが。笑。

頻度については、クオリティシステムズ以外は1回~2回なので、単純に社内リソース(事務方など)を論文審査の時間に割けないということだと考えられます。

一方で、クオリティシステムズだけ毎月実施していますので、社内に専門の論文審査担当がいると考えられます。

タスクールは、譲渡を受けたばかりで、もしかしたら、論文審査は準備中かもしれません。

次にテーマをみていきます。

| 研修機関 | 頻度 |

| 一般社団法人中小企業診断協会 | 必修テーマ:新しい中小企業政策の動向 選択テーマ:最近の診断に関する理論及びその応用 (1)中小企業の事業継続計画(BCP策定支援) (2)中小企業の経営革新支援 |

| 株式会社実践クオリティシステムズ | 必修テーマ:中小企業を取り巻く経営環境 選択テーマ (1)経営力再構築伴走支援モデル (2)事例の基づく診断の基礎 (3)計画の実行性を高める |

| 株式会社経営教育総合研修所 | 入金後に個別にお知らせ |

| 株式会社タスクールPlus | 論文審査が見つからない |

| 株式会社大塚商会 | 論題1:中小企業を取り巻く経営環境 論題2:中小企業のDXの取り組み |

経営教育総合研修所だけ、なぜか論文テーマを秘密にしています。事前に分かれば、自分の得意不得意分野によって申し込むか分かるため、事前に他者同様に表記してもらうと親切かなぁと思います。

【必修】については各社言い方が異なっていても、中小企業白書に基づく国の施策に対する論文のようです。【選択】は各社テーマが異なります。

以下の構成は全てにおいて共通のようです。

- 必修:中小企業白書より

- 選択:各社で異なる設定

- 1テーマあたり3,200字~4,000字以内

- 各テーマ50点満点の100点満点

- 2テーマの総得点が60点以上で合格

なお、過去が分からないのですが、本年度より必要文字数が大幅増加しているようです。また、特段論文審査を重複してダメとは書いていませんし、各社が終了証を出しますので、出そうと思えば各社1つづつ出すことができます。

現実的に少ないと思いますが、【論文だけで5ポイント可能】ということですね。

価格と頻度を一覧にすると以下のようになります。

個人的には論文審査については【クオリティシステムズ】が一番おすすめだと考えます。

ここからは、具体的に各機関の論文審査について見ていきます。

①一般社団法人中小企業診断協会

中小企業診断協会の2023年度日程は以下になります。

| 第1回 | 申込受付 令和5年7月25日~8月15日 | 締切 8月25日 |

| 第2回 | 申込受付 令和6年1月5日~1月25日 | 締切 2月5日 |

申込受付~締切まで約1カ月間で作成することになります。

| 必須テーマ | 新しい中小企業政策の動向 |

| 選択テーマ | (1)中小企業の事業継続計画(BCP)策定支援 |

| (2)中小企業の経営革新支援 | |

| 受審料 | 6,300円 |

必修テーマの考察

必修テーマ【新しい中小企業政策の動向】については、時期によって、異なると考えられます。また、全機関共通の課題です。

- 第1回-2023年度 中小企業政策の動向

- 第2回-2024年度 中小企業政策の動向

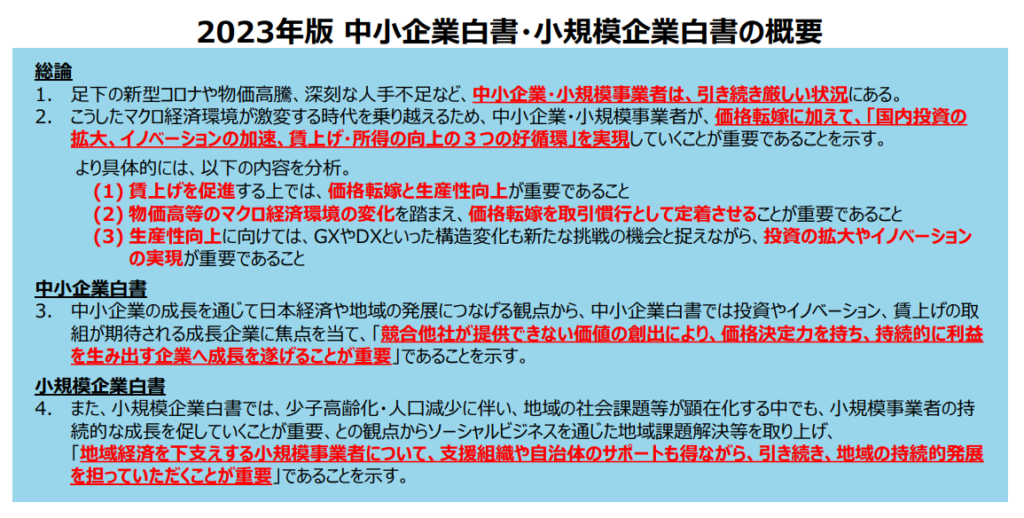

まずは、【第1回-2023年度中小企業政策の動向】について考察します。

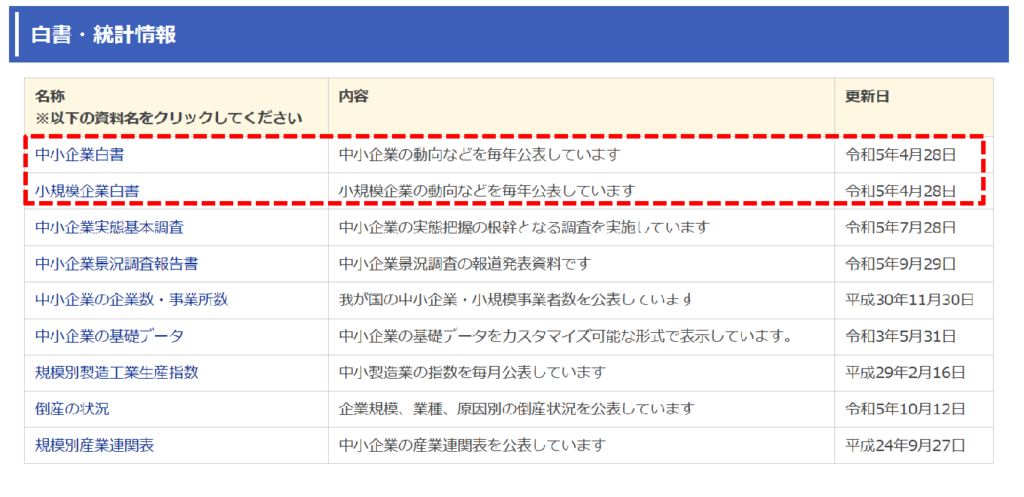

中小企業庁 / The Small and Medium Enterprise Agency (meti.go.jp)

中小企業庁のホームページにアクセスします。

※中小企業庁ホームページより

中小企業診断士を管轄している中小企業庁のホームページは日頃からチェックしておくことが重要です。

皆さんも勉強した中小企業経営政策の【中小企業白書】がここにあります。

ここの白書・統計情報をみて頂くと、他にも【倒産の状況】など有益な情報がありますので、最低月1ペースくらいで、中小企業診断士の方はチェックをおすすめします。

中小企業白書・小規模企業白書は4月末に更新されています。

ちなみに、中小企業白書制作には養成課程第36期で実習がいっしょだった知人が本年度まで携わっています。縁とは不思議なものです。養成課程って凄いですね。いずれか、私のサイトに参加して欲しい。笑。

どれを見たらすぐ分かるかな?

ずばり、【YouTubeの解説動画】です。20分程度でわかりやすくまとめてあります。通勤中などのスキマ時間で十分視聴が可能です。もしくは【概要版】を見ることをおすすめします。

この中身はしっかり中小企業診断士として、把握しておく必要があります。1年間の行動指針となります。

全てを解説していくととても時間がかかるので、今回の論文審査につながる内容に絞ると、【総論】【中小企業白書】【小規模企業白書】のここの部分に端的に且つわかりやすく政策的観点がまとめられています。

いやいや、私の支援している企業は独自性があるから、別に政策的観点は考えなくて良いよ

よほど革新的で独自性のある技術であったとしても、国の視点からいけば、国が日本国として課題としている問題を解決する【ベストプラクティス】として情報が欲しいところ。日本で経済活動を営んでいる以上、個者の課題解決が、日本そのものの課題解決に直結するような支援がベストオブベストな回答です。

それらを中小企業診断士が把握せず、目の前の点の支援だけしていれば、【国家資格】の意味はなく、【民間資格】でいいはず。国家資格の意味を真に考え、国の政策的な観点も把握しておきましょう!

2023年度の【新しい中小企業政策の動向】のポイントは主に以下になります。

| 外部環境 | 対応策 |

| コロナから回復しかし返済期限ピーク | 収益力改善・事業再生支援 |

| 物価高騰 | 収益力改善・業務効率化 |

| 深刻な人手不足 | 省力化投資・DX化 賃上げ・労働環境改善 兼業・副業 |

| 賃上げ | 価格転嫁 生産性向上 |

| その他 | GXなど |

これらの2022年度の外部環境の問題を踏まえ、各個社の課題を設定し、対応策を講じていくことが、中小企業診断士のミッションです。動向とは、これら策を講じた結果、どうなっているの?という【各中小企業診断士の支援効果】を記載することにあたると考察します。

上記を踏まえると論文構成は以下になります。

- 外部環境から、1つもしくは複数の

- 客観的統計データの提示

- 独自調査によるデータの提示

- 問題・課題の把握

- 国の把握している課題

- 支援を通した実態の課題

- 国の対応策

- 支援を通した実態の課題

- 具体的な実行策の説明

- 支援を通した効果の説明

- 結果:国の対応策との比較・分析

このような構成で文章を構造化していくと考察します。これをさらに深堀すると、とんでもない時間がかかるので、これから先については、今後実際に論文を作成していこうと思いますので、少々お待ちください。

なお、支援機関に置いてあることを知っている方も多いと思いますが、以下の冊子は具体的な補助金が細かく記載されていますので、支援に役立ちそうな補助金は以下で把握しておきましょう!

中小企業庁:2023年度版中小企業施策利用ガイドブック (meti.go.jp)

こんな冊子みたことありませんか?見たことないという中小企業診断士の方は必ずチェック!

■必修テーマの考察②

次に【第2回-2024年度中小企業政策の動向】について考察します。

中小企業庁 / The Small and Medium Enterprise Agency (meti.go.jp)

前回と同様に中小企業庁のホームページにアクセスします。

※中小企業庁ホームページより

今回は、赤枠の【予算】の場所をクリックします。

論文審査の時期がポイントになります。

- 9月~12月末の実施期間

- 1月~5月までの実施期間

なお、6月~8月の実施期間については、5月末頃に最新の中小企業白書が発表されていますので、前段で紹介した解説をご確認ください。

①9月~12月末の実施期間

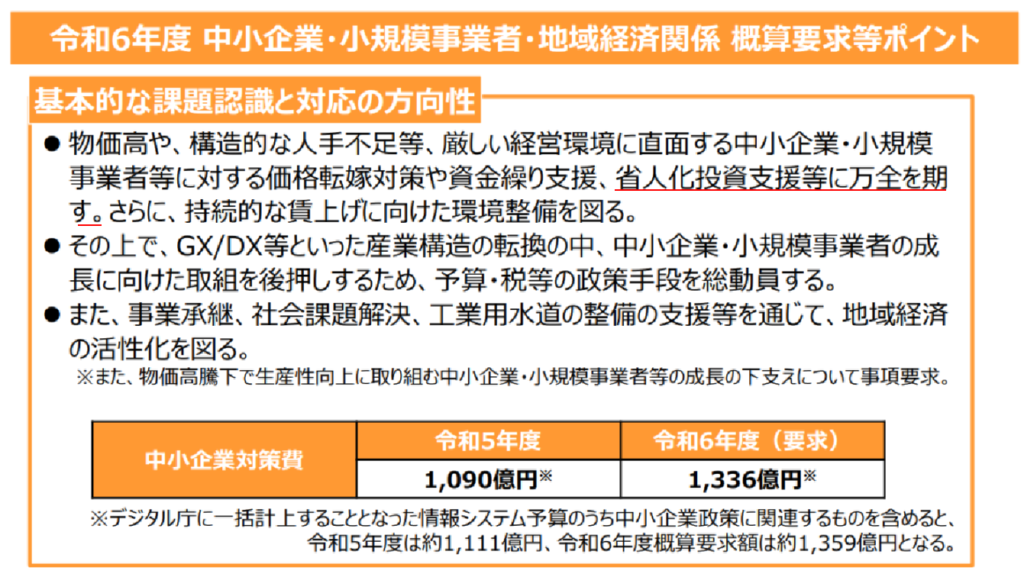

この期間については、赤枠の【令和6年度中小企業・小規模事業者・地域経済関係概算要求等ポイント】を参考にします。

2023年度版の中小企業白書の概要と比較しつつ、どのような内容が【新しい動向】なのかを考察する必要があります。私が着目しているのは、【省人化投資支援等に万全を期す】という文言でしょうか。

この時期の論文を作成するのであれば、例としては以下のような展開になります。

物価高、人手不足に対応するための省人化策の支援

その他にも新しい動向を読み取ることができますので、中小企業診断士それぞれの考察力が重要になります。省人化ついては、別記事で現在考察をしているので気になる方はチェックしてみてください。

②1月~5月までの実施期間

次に【1月~5月】までの実施機関について、解説します。

この期間については12月の中旬頃から12月下旬に【令和5年度補正予算のポイント】がアップされていますので、その内容を確認します。

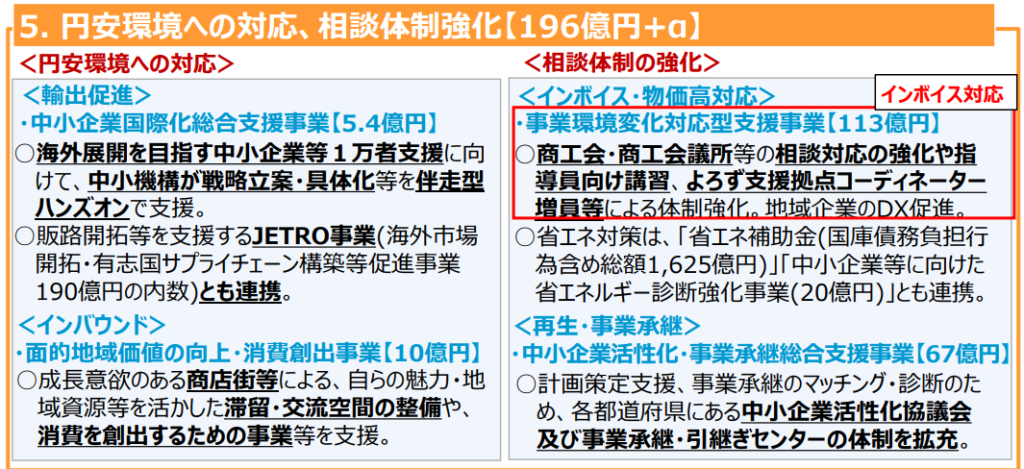

上記は昨年度末に公開された内容です。上記の赤枠については、私が加工したのではなく、中企庁担当者がわざわざ赤枠で囲っています。それだけ重要だということです。

政策や制度のリテラシーが高い中小企業診断士は上記の113億に着目し、商工会や商工会議所の担当者に確認をしたかもしれません。

- 講習会?

- 窓口相談?

- インボイス?

インボイス制度の知識を付けることで、2023年度はかなりの収益が見込めるということは分かったはずです。話は脱線しましたが、要はここでの【新しい動向】は圧倒的に【インボイス制度の支援】だった訳です。税務は税理士の領域と思った中小企業診断士は、税務も経営支援の一部という観点が抜け落ちていたということになります。

次回のこの時期に論文を書く場合もしっかり内容を確認し、テーマを決定していくことをおすすめします。そうすることで4月からの収益アップにもつながるかもしれません。いやらしい言い方をすれば、この情報が分かっていれば、お金をかけてでも1月~3月にインボイスの講習会資料などを作成していれば、かなりの利益になったということです。

でも、結局【その年の中小企業白書】でいいんじゃないの?

という方も正解だと考えます。ただし、私の観点では、中小企業診断士は常に新しい情報をアップデートしておく必要がありますので、きちんと出典根拠を示し、最新の根拠から動向を示すことをおすすめします。

全然、ホームページ見てなかった

いろんな気づきがあるから大事

たまに、事業計画書を見ていると「惜しいなぁ~」っていう感じのする、すごく出来の良い計画書があります。あくまで主観かもしれませんが、【政策的な観点】が入っていないんですよね。もちろん、個者支援なので、その事業者の課題解決に導く策や効果が重要になることは分かっています。ただ、日本国が現在の経済状況がこうだから、こういう提案をしている。という方向性にそぐわない場合は、どんなに良い事業計画や補助事業計画でも、国としては水平展開で成功事例として出しにくいですよね。【天上天下唯我独尊】。嫌いじゃないです。ただし、支援する中小企業診断士の方は、その【国家資格】の意味を考え、個者だけでなく、日本の社会全体につながる提案をしていくことが重要だと思います。なので、テクニックの1つとして、国が今何を求めているかの観点を事業計画に入れることも重要なのかもしれません。

【国家】資格を持つ意味を問う!

■選択テーマの考察

今回の選択テーマは以下の中から選択するというものです。

- 中小企業の事業継続計画(BCP策定支援)

- 中小企業の経営革新支援

選択テーマは、各機関で異なります。中小企業診断士として、具体的に支援した内容や得意な領域に着目して、論文の内容を決定します。

◆中小企業の事業継続計画(BCP策定支援)

まず、【中小企業の事業継続計画】ですが、日本の災害の状況をつかむために以下を確認します。

内閣府の防災ホームページにて、その年の災害状況を確認できます。どのような状況に対して支援が発生する可能性があるかを把握するのに役立ちます。

また検索で【経済産業省 災害相談窓口 設置】と検索すると、各災害の相談窓口の設置状況がわかりますので、どのような災害に対して、どのような支援機関等が窓口を設置しているかを把握できます。

中小企業診断士は、それらの相談窓口支援機関の依頼を受けて、BCPの策定支援等を実施すると思いますので、上記の内容を把握しておくことが望ましいといえます。

災害といっても、たくさんの種類があります。現在支援している地域特性等を考察し、どのようなBCP策定支援が必要かを論文に落とし込む必要があります。

- 日本全体の直近の災害状況

- 窓口設置状況

- 支援地域の災害特性

- ハザードマップなどによる根拠の提示

- 具体的なBCP策定支援

- 効果

このような構成で、記載を検討していいくのはいかがでしょうか?少しとっつきにくい部分はありますが、地域特性を掴めば、だいたい支援内容は偏ると考えられるので、書きやすいかと考えられます。

◆中小企業の経営革新支援

次に中小企業の経営革新支援についてですが、経営革新の支援についてご存じない方を想定して簡単に解説します。

前提として、事業者は県から経営革新の認定を受けることで、各種補助金等の加点になるメリットがあります。

※以下、中小企業庁ホームページより

認定支援機関に登録している民間コンサルタント会社もありますが、今回の場合は、中小企業診断士自身が認定支援機関ではなく、商工会や商工会議所などの公的な支援機関から依頼を受けた場合を想定します。

流れとしては、事業者が近くの商工会や商工会議所等の支援機関へ相談し、商工会や商工会議所から【経営革新計画の相談や策定の依頼】が来ることが一般的だと考えられます。

事前相談や事業計画策定のあとにも、フォローアップで支援機関からの依頼があります。全国的な専門家派遣の1テーマに関する依頼の平均は無制限もありますが、基本的には47都道府県で【3回まで】が多い傾向です。

経営革新に携わった内容について、論文審査にて執筆していくことになります。

え!でも、直接経営革新の事業計画策定支援はしてないよ!

という方は、以下の支援も現在のトレンドにあっているので、論文で展開ができるはずです。

- ものづくり補助金の支援

- 事業再構築補助金の支援

- その他、DX化・GX化支援など

あくまで、【その事業者にとっての経営革新】になることですので、世の中を大変革するような経営革新までは求めていないことがポイントです。

ただし重要なことは、【目的を明確にする】ことですので、経営革新の手段として取り組んだ各種補助事業等が、結果的にどのような効果を企業にもたらしたかを意識する必要があります。

- 生産性向上につながった?

- 労働環境の改善につながった?

- 付加価値が改善した?

経営革新を通した支援について、以下のような論文構成を考察します。

- なぜ経営革新が必要か?

- 事業者を取り巻く環境の分析

- 事業者の内部資源の検討

- 課題は何か?

- どのような経営革新が必要か?

- 具体的な支援例

- 効果はどのようなものか?

- 他の事業者にも水平展開できないか?

具体的に実施した内容を入れることで、論文の信憑性が増します。

でも、企業内診断士だし、そんな経験ないから記載できないよ!

その場合はお勤めの会社に当てはめ、経営革新の認定を取る提案をすることも1つです。提案をすると言っても、具体的に上司に見せる訳ではなく、お勤めの会社の課題はご本人が最も理解していると思うので、サラリーマンとしてではなく、中小企業診断士の目線として、会社を整理、分析し、論文にすることで、新たな気づきにつながると考えられます。

なお、勘違いさせないために申し上げますが、論文ですので、別に自分の考察を展開する内容ですので、実務が伴ってなくても大丈夫です。

②株式会社実践クオリティシステムズ

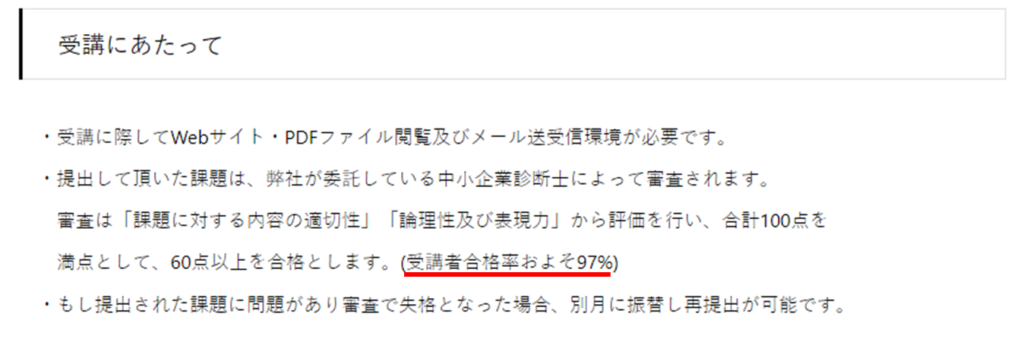

まずは、株式会社実践クオリティシステムズの論文審査について興味深いことが記載されています。

受講者合格率【97%】。受講した人たちのほとんどが合格できるようにサポートしてくれることが、クオリティシステムズの良いところだと考えられます。クオリティシステムズには以下の特徴があります。

- 教材の学習

- 受講した内容の課題2題に回答

ここでポイントになることは、課題は新規、学術的なものではなく、学習したことや日頃の企業観察からの受講者の考えを問う設問です。と書いてある点です。

前段で解説した事前の調査がいるのではなく、あくまで受講した内容から自分の考えを展開していくので、考察時間も減り、効率的だと考えられます。これなら、日ごろあまり直接事業者と接しない職種の方でも、取り組みやすいと考えられます。

- 研修に参加する時間が取れない

- 議論が苦手・自分のペースで考えたい

- これまでの経験の棚卸がしたい

これらに当てはまる人にはおすすめです。

また、各課題についても以下のように、丁寧に内容が示されていますので、作成しやすいメリットがあります。

企業経営において、長期に経営を安定させるためには経済全体や国の方針といった大きな流れ知っておく必要があります。この科目では中小企業白書を紐解き、中小企業を取り巻く経営環境と中小企業を支援する政策を学びます。

課題は「感染症流行後の顧客数増加の取組のうち、効果のあったもの」から知っている中小企業を対象として考えるもの、または「経営戦略の策定状況」から経営戦略を中小企業企業経営者に説明することを想定したもの、を論述して頂きます。

昨年度中小企業白書にて「経営力再構築伴走支援モデル」が紹介されました。自治体等の公的機関が行う支援を対象としたモデルですが、民間が行う企業支援にも示唆のあるモデルです。

このテーマでは経営力再構築伴走支援モデルを紹介し、その中で提示される「自己変革への5つの壁」を取り上げてご自身の支援経験から課題感や「壁を超える」ための支援の在り方について考えて頂きます。

簡略化した事例から経営の基本的なテーマについて考え、記述する内容となっています。今回はある業界を事例として、人材の育成・活用について「経営者の視点」と「従業員の視点」から取るべき行動を考えて頂きます。

中小企業のうち経営計画を立てている企業はおよそ6割、その内十分な実行が出来ているのはおよそ4割という調査結果が出ています。このテーマでは計画の実行性に着目し、実行できないあるいは実行が継続しない理由を考えた上で、実行性を高める工夫について考え学びます。課題は小規模企業からの相談を仮定し、新商品の拡販について実行性を高めるための支援を考えて頂きます。

全ての論文において、現状の自分の考えを展開するものなので、基本的に頭の中にあるリソースから回答ができる構造のようです。あまり、構えず研修の内容を素直に受け取り、そこから根拠を導き出し、持論を展開すればいいようですね。

細かい様式の指定もしてあるので、親切ですね。

クオリティシステムズの論文審査は今後実際に受講してみようと思いますので、その時の感想は別記事で解説します。

③株式会社経営教育総合研修所

経営教育総合研修所ついては、入金後に個別にお知らせということで、テーマも内容も謎です。今後、受講した際は別の記事でお知らせします。

④株式会社タスクールPlus

株式会社タスクールPlusについては、おそらく譲渡後間もないので、現在準備中なのかな、と考えています。内容としては、クオリティシステムズの内容に近いものになることを期待しています。

⑤株式会社大塚商会

株式会社大塚商会については、とにかく高すぎるので、実際に申請をしている人はどのようなメリットを感じて提出しているかが気になりますね。30,000円って。笑。論題の具体的な内容は以下です。

中小企業白書にて取り上げられた中小企業を取り巻く環境変化に対応した支援における課題と、中小企業診断士に求められる支援の在り方について述べてください。(3,000字以上4,000字以内)

中小企業がDX(デジタルトランスフォーメーション)は大企業のような高度な取り組みは困難であるが、中小企業が取り組めるDXについて述べてください。(3,000字以上4,000字以内)

論題1については、前段で解説した中小企業白書の概要版の環境変化から課題を設定します。中小企業診断士に求められる支援の在り方は自由に記載していいという感じですね。

論題2はDXに的を絞っています。DX支援を得意分野としている中小企業診断士はあまりいない印象なので、ややハードル高めかと。DXの意味そのものをきちんと理解することが重要なので、どう展開するかに時間がかかりそうですね。目的としては生産性向上策になると考えます。

3万円の論文審査に見合うスキルの習得になる仕掛けがあるのか・・・はたまた大人の事情か、大塚商会さんの論文審査については、ハードルを下げて欲しいという点が本音ですね。

各内容について、再度以下に示しておきます。私の考察では、【株式会社クオリティシステムズ】が最も力を入れている印象です。価格も7千円程度であれば、費用対効果が高いのではないかと考えています。

| 研修機関 | 頻度 |

| 一般社団法人中小企業診断協会 | 必修テーマ:新しい中小企業政策の動向 選択テーマ:最近の診断に関する理論及びその応用 (1)中小企業の事業継続計画(BCP策定支援) (2)中小企業の経営革新支援 |

| 株式会社実践クオリティシステムズ | 必修テーマ:中小企業を取り巻く経営環境 選択テーマ (1)経営力再構築伴走支援モデル (2)事例の基づく診断の基礎 (3)計画の実行性を高める |

| 株式会社経営教育総合研修所 | 入金後に個別にお知らせ |

| 株式会社タスクールPlus | 論文審査が見つからない |

| 株式会社大塚商会 | 論題1:中小企業を取り巻く経営環境 論題2:中小企業のDXの取り組み |

論文審査もチャレンジしていきますので、より深堀りした内容については別記事にて解説予定です。

実務要件の考察

実務要件の考察をします。

再度、記載しますが、以下のいずれかを合計して30日以上行うことが必要です。提出書類などの内容は、以前説明した記事でご確認ください。ここでは、内容を掘り下げていきます。

- 実務補習要件

- 診断助言業務

実務補習

それでは、実務補習についてみていきます。

| 様式第13 | 実務補習修了証書 | 実務補習を受講 |

| 様式第14 | 実務補習指導証明書 | 実務補習の講師した者 |

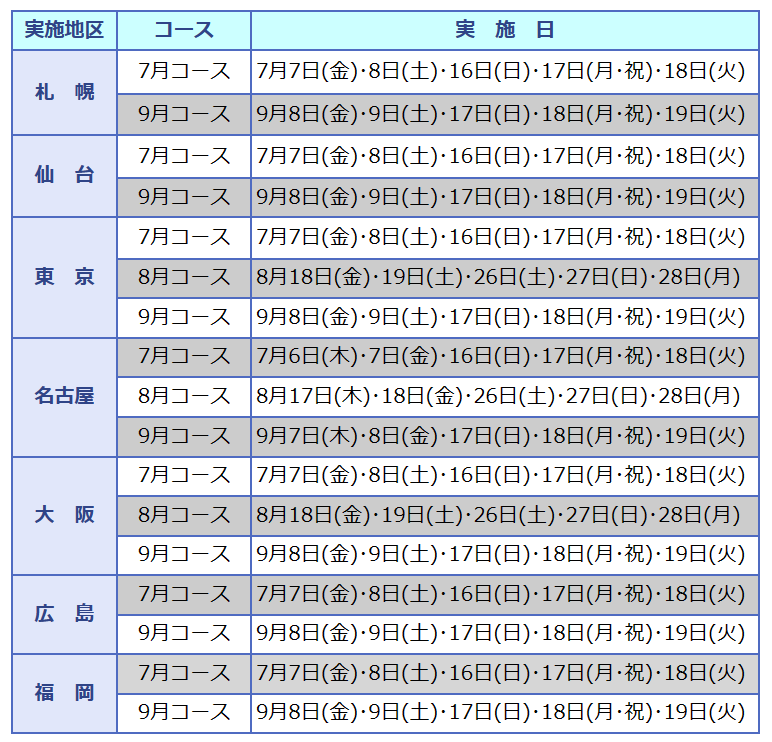

まず、実務補習を実施している機関についてまとめました。

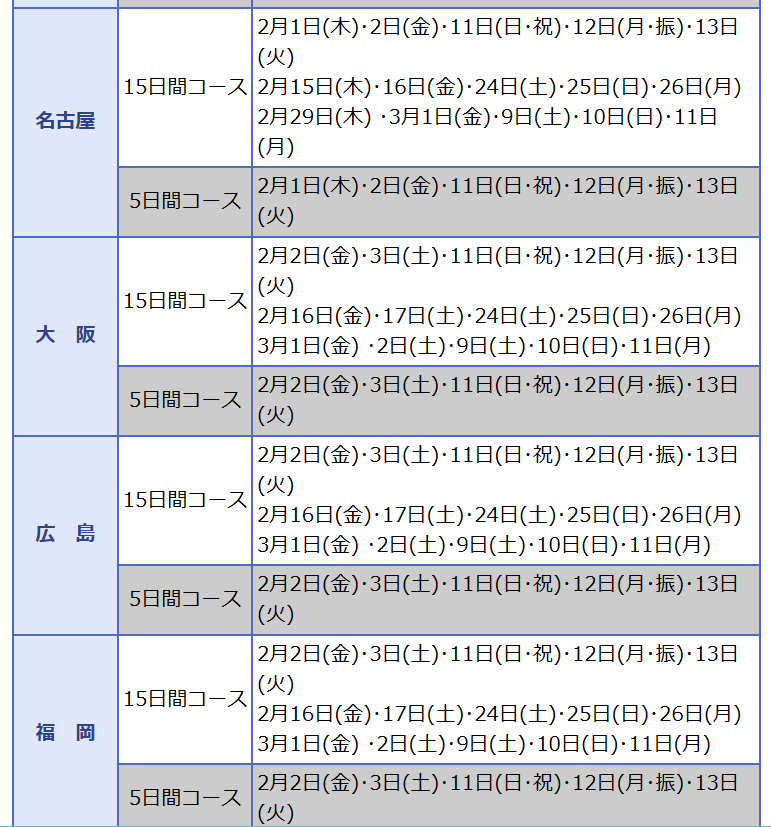

| 実施機関 | 期間 | 価格 (税込) |

| 一般社団法人中小企業診断協会 | 夏・冬 | 5日コース 約60,000円/回 15日コース 約180,000円/回 |

| 株式会社実践クオリティシステムズ | 不定期 年2回程度 | 6日コース 55,000円 |

①一般社団法人中小企業診断協会

まずは最も重要な点は以下です。

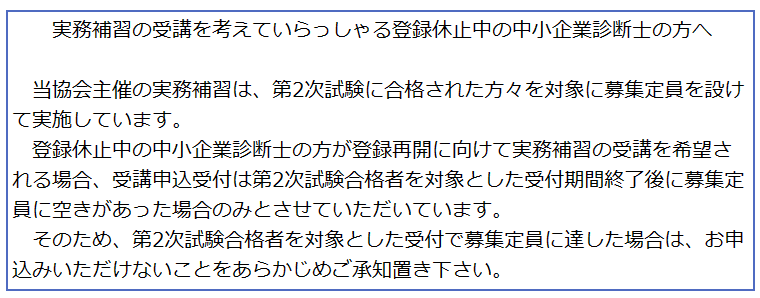

中小企業診断協会ホームページより

この文言から察するに、実務補習は【2次試験合格者のみ】と考えていいようです。更新研修のための、実務補習にはならないため、実質的に中小企業診断協会の方は実務研修には使えないということです。なお、登録休止中の中小企業診断士の方にもリスクがあるため、あまりおすすめできませんね。

※一応、2次試験合格者のために以下を掲載しておきます。更新の方は飛ばしてください。

■夏

※中小企業診断協会ホームページより

ポイントは【受付期間】が短いことです。

- 夏:令和5年5月16日(火)~5月22日(月)(終了)

- 冬:令和6年1月9日(火)~1月16日(火)

受付期間がわずか1週間くらいしかありませんので、注意が必要です。メリットとしては、主要都市のみではありますが、全国規模で実施がある点です。2次試験を合格した方は期間に注意して、実務補習を受講してください。

②株式会社実践クオリティシステムズ

実質的に、中小診断協会が2次試験合格者に絞っているため、更新のための実務補習は、株式会社実践クオリティシステムズの一択になります。以下の特徴があります。

- 年2回程度

- 土・日開催

以前お伝えしたとおり、更新のためには5年間で30ポイントが必要になります。クオリティシステムズの場合は、6日が年に2回程度の実施があるため、1年で1回ずつ受講すれば、5年で30ポイントになります。

※株式会社クオリティホームページより

土日開催であるため、約2カ月という長丁場にはなりますが、個別で検討する時間が十分にあるため、間違いなく実務能力の向上につながると考えられます。

小規模から中小企業など幅広く実施しているようです。これは、中小企業診断士にとって財産になる研修ですね。

1回あたり、55,000円を高いと取るか、安いと取るかは個人の考え方ですが、養成課程でもそうでしたが、実際の企業を相手に診断と助言をグループで実行していくことは、1回で急成長できるメリットの方が大きいと考えれます。

唯一のデメリットとしては、残念ながら関東圏にしかないことです。ここらへんは、商工会議所や商工会に任せてもらうと、47都道府県で平等にできると個人的には思います。

③どんな人におすすめなの?

実務補習については以下の中小企業診断士の方たちにおすすめです。

- 関東圏にお住まいの方

- 企業内診断士の方

- 起業や転職を考えて実践経験の欲しい方

現在サラリーマンの企業内診断士の方たちにとっては、必ずプラスになりますし、研修費用を払ってまで参加する中小企業診断士は間違いなく【意識の高い人たち】です。必ずや、今後の人脈につながることは間違いないでしょう。それを高いと感じるのか、安いと感じるかはあなた次第です。

この他にないの?

というお声があると思って中小企業大学校を調べてみましたが、養成課程以外で実務補習に変わりそうなものはないようです(※実務補習のために半年間行く人はいないと思うので実質はない)。

実務補習の実施支援先が関東圏に実質的に1つというのは、不平等感がありますね。これは是正する方法を、中小企業庁は検討して欲しいですね。

診断助言業務

それでは、診断助言業務についてみていきます。

| 様式第18 | 診断助言業務実績証明書 | 【間接的】な診断先企業の診断 |

| 様式第19 | 診断助言業務実績証明書 | 【直接的】な診断先企業の診断 |

| 様式第20 | 窓口相談業務従事証明書 | 支援機関等の窓口業務への従事 |

| 様式第21 | 養成課程実習指導証明書 | 養成課程のインストラクター等 |

各様式の記載方法等は以前解説しましたので、今回は実施にあたっての深堀りをしていきます。

まず重要な点は、診断助言先が対象事業者かを確認しておく必要があります。これがずれているとポイントになりませんので、前提として重要です。

■対象事業者の確認

中小企業支援法第2条第1項第1号から第5号に規定する者で次項の(1)中小企業者一覧表に示す、事業を営む日本会社及び個人、中小企業関連法令で定められた団体と(2)継続的に収益事業を行う法人に示す、一定の要件を満たす医業または歯科医業を主たる事業とする法人(医療法人等)、社会福祉法人、特定非営利法人(NPO法人)です。

よくわかりにくいので、以下の表を参照にします。

| 業種 | 資本金の額または、出資の総額(以下「資本金」という。)及び、常時使用する従業員の数(以下「従業員数」という。) |

| ①製造業、建設業、運輸業その他の業種(②から⑦までの業種を除く。) | 資本金3億円以下または、従業員数300人以下 |

| ②卸売業 | 資本金1億円以下または、従業員素100人以下 |

| ③サービス業(注) | 資本金5千万円以下または、従業員数100人以下 |

| ④小売業 | 資本金5千万円以下または、従業員数50人以下 |

| ⑤ゴム製品製造業 | 資本金3億円以下また、従業員数900人以下 |

| ⑥ソフトウェア業、情報処理サービス業 | 資本金3億円以下または、従業員数300人以下 |

| ⑦旅館業 | 資本金5千万円以下または、従業員数200人以下 |

| ⑧ | 中小企業団体の組織に関する法律第3条第1項に規定する中小企業団体(事業協同組合、事業協同小組み合い、信用協同組合、企業組合、商工組合、商工組合連合会) |

| ⑨ | 特別の法律によって設立された組合または、その点豪快であって、その直接または、間接の構成員たる事業者の3分の2以上が①~⑦までのいずれかに該当する者であるもの |

| (注) | 会社法の合名会社の規定を準用して実質的に会社形態をとっている以下の士業法人であって、資本金5千万円以下または、従業員数100人以下のものを含む。 弁護士法に基づく弁護士法人、公認会計士法に基づく公認会計士法人、税理士法に基づく税理士法人、行政書士法に基づく行政書士法人、司法書士法に基づく司法書士法人、弁理士法に基づく特許業務法人、社会保険労務士法に基づく社会保険労務士法人、土地家屋調査法に戻づく土地家屋調査法人 |

これに近い内容を、中小企業経営・政策で勉強したと思いますが、より細分化されていますので、迷った場合はこの表をご確認ください。

| 法人名 | 常時使用する従業員の数(以下「従業員数」という。」 |

| ①医業又は歯科医業を主たる事業とする法人 | 従業員数300人以下 |

| ②社会福祉法人(①を除く) | 従業員数100人以下 |

| ③特定非営利法人(①を除く)ただし・ 小売業を主たる事業とするもの・ 卸売業又はサービスを主たる事業とするもの | 従業員数300人以下 従業員数50人以下 従業員数100人以下 |

また、【商工業】以外でも一定認められている業種がありますので、確認が必要です。

逆に以下は明確に対象にならないため、注意が必要です。

| 学校法人、職業訓練法人、宗教法人、商店会、商工会、商工会議所、各種基金、日本赤十字社、独立行政法人、能郷組合法人、一般社団法人、公益社団法人、公益財団法人、中小企業投資育成株式会社、生活協同組合、有限責任事業組合(LLP)、その他協会・任意団体、機構等特別な法律によって設立された組織(1)⑧~⑨を除く |

なお、勘違いしないために付け加えると、商工会、商工会議所や中小機構などは直接支援する場合は対象になりませんが、間接的に商工会等をとおして事業者を支援する場合は対象になります。

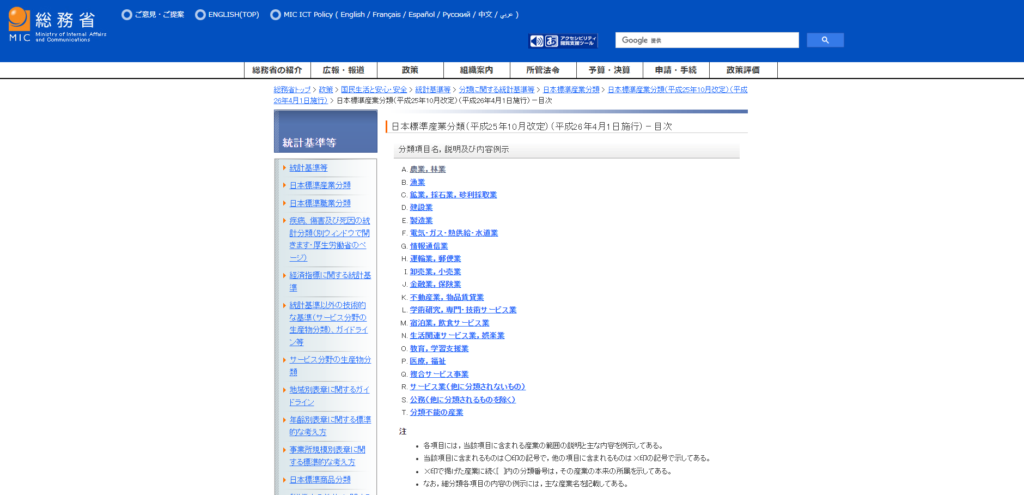

■対象業種の確認

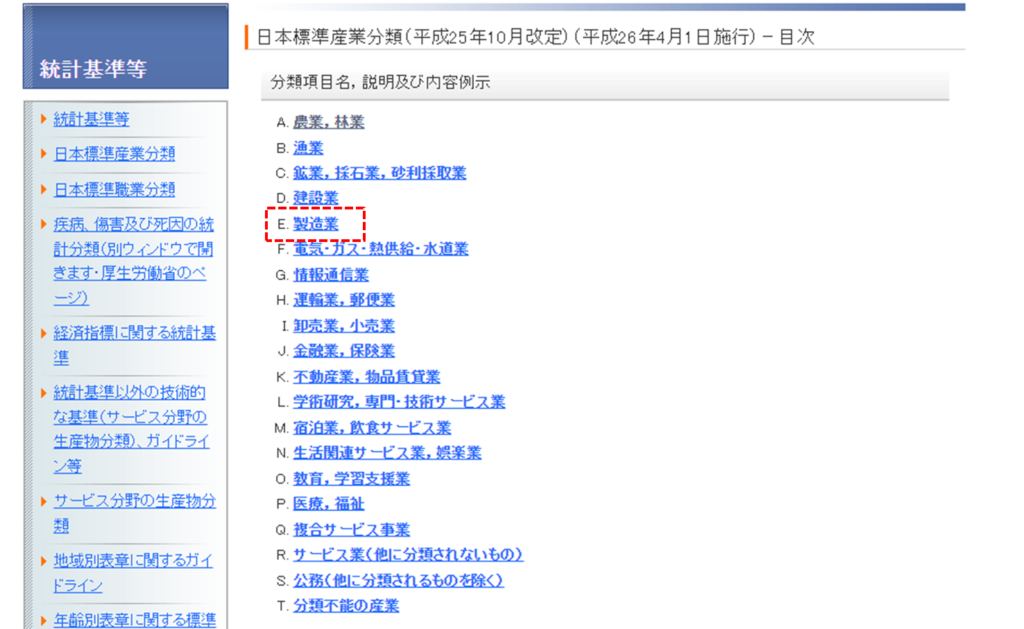

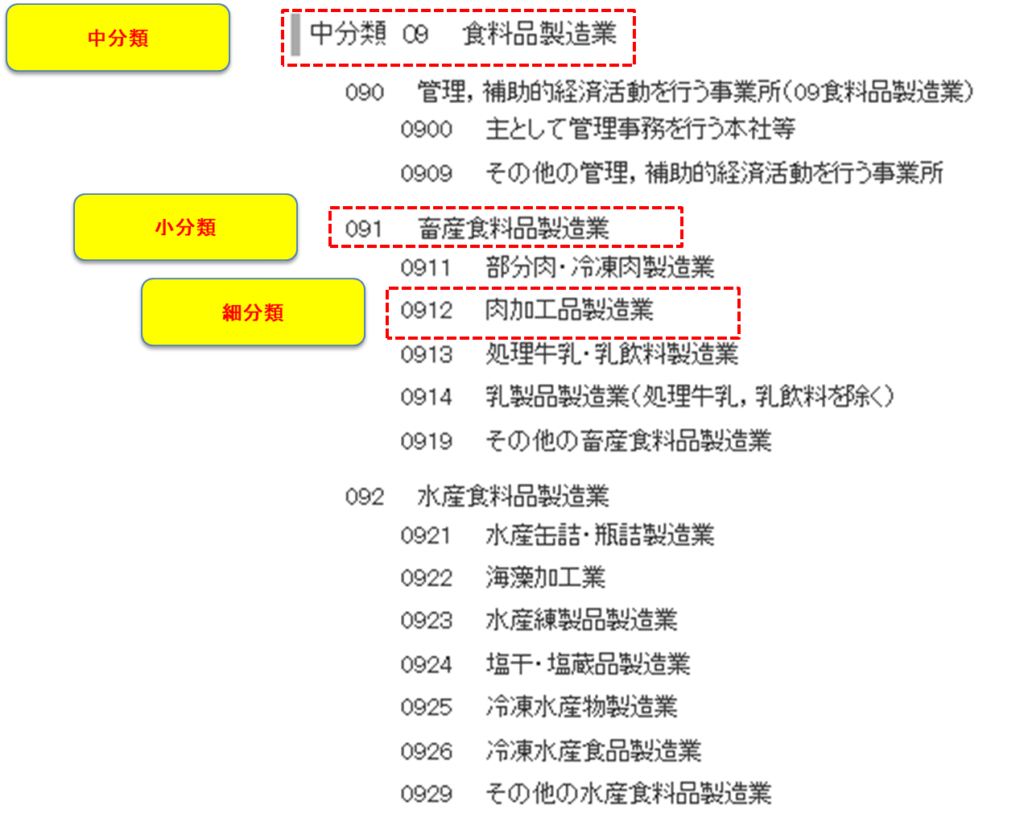

次に【対象業種】については【日本産業分類】の確認をします。

総務省|統計基準等|日本標準産業分類(平成25年10月改定)(平成26年4月1日施行)-目次 (soumu.go.jp)

※総務省ホームページより

実際に一緒に見ていきましょう。【例:E製造業】をクリック。

ここがの分類について、きちんと把握しておくことが重要です。

特に【中分類】と【小分類】については把握しておきましょう。補助金の申請等で、どこの業種にあたるかを、コードと分類で記載する場合がありますので、分類を間違えないようにすることが重要です。

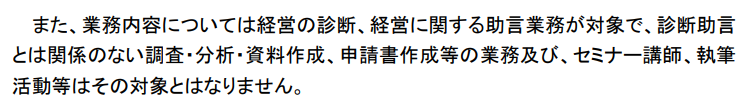

■実務従事の対象となる業務

続いて、実務従事の対象となる業務について、見ていきましょう。

| ①診断士が事業として行う中小企業者に対する経営の診断、助言業務 |

| ②国(中小企業庁)の委嘱を受けて行う診断助言業務(例えば、ミラサポ専門家派遣事業による診断助言業務)及び、窓口相談業務(よろず支援拠点事業による窓口相談業務) |

| ③都道府県・政令指定都市(中小企業支援センター等)の委嘱を受けて行う診断助言業務及び、窓口相談業務 |

| ④(独)中小企業基盤整備機構の委嘱を受けて行う診断助言業務及び、窓口相談業務 |

| ⑤中小企業関係団体等(商工会、商工会議所等)の委嘱を受けて行う診断助言業務及び、窓口相談業務 |

| ⑥医業又は歯科医業を主たる事業とする法人(医療法人等)、社会福祉法人及びNPO法人に対する診断助言業務及び、窓口相談業務で上記と同等の業務 |

| ⑦(独)国際協力機構(JICA)等からの委託等で行う中小企業の振興に関する国際協力等のための海外における診断助言業務及び、窓口相談業務 |

| ⑧中小企業に勤務し経営者からの指示で行う自社に対する診断助言業務、ただし所属部門のルーティンワークを除く |

| ⑨金融機関や大企業等に所属し、取引先等中小企業者に対して行う診断助言業務 |

上記を区分していみます。

| ① | 全職種対象 |

| ②~⑦ | プロコンおよびプロコン事務所従事者 |

| ⑧・⑨ | 企業内診断士対象 |

②~⑦については、効率良くポイントを稼ぐことができますので、考察を除外します。

実務要件のポイントが取得しにくい職種として、やはり企業内診断士の方でしょうか。支援機関などにお勤めの方は毎日事業者へ診断と助言を実施しているので問題はないと思います。

しかし、普段から直接的に事業者に接する機会のない中小企業診断士の方は、⑧のように【自社への診断・助言業務も可】となっていますので、会社に事情を話して、月1回程度、社内診断をすることが、ポイントを稼ぐ近道になります。ただし、現在自分の会社を経営している方(代表者)が、自分の会社を診断して、ポイントにすることはできません。

・・・なんか会社に言いづらいなぁ

という方は、お金はかかりますが実務補習や、知り合いの中小企業の方を診断・助言するのも選択の1つです。冷静に報告書を見てください。

最初にこの報告書を見て、びっくりしたのですが、診断と助言をした内容を記載するところが一切ないんですね。これ報告書なん?笑。と思ったのですが、受診した企業名と、日付、終了みたいな。

理由としては、守秘義務の観点から、守秘義務に係る診断助言内容までの記載を求めていないとのこと。ただし、受診企業名の記載は必要です。

ですので、あまり深く考えずに、お勤めの会社に、「今回はこの業務で会社に貢献しました。」と報告し、印鑑をもらうのがベストだと思います。上司等も、内容自体が報告書に記載されていないので、ツッコミどころがありませんよね。それでも、拒む会社であれば、進退を考えた方がいいと思います。あなたの中小企業診断士としての価値を分かっていないということなので。

■診断と助言のポイント

診断と助言の注意するポイントについて、以下にまとめました。

- 有償無償に限らず経営診断助言を行った日数が要件

- 1日1カウントのみ

- 2社指導なら、どちらか1社の証明書が有効

- 単なる調査・分析・資料作成等の業務は対象外

- 窓口相談業務は【1日5時間以上】を実績1日とする

- 診断助言活動記録を保存対象文書(5年以上)

- 社長や金融機関の支店長等の代表者が自社による証明は対象外

- 個人事業主への診断助言は業種を合わせて記載

- 印鑑は代表者の正式な朱印

- 社内通用印、個人印、ゴム印(浸透印を含む)は不可

※単なるセミナー講師、執筆活動等は対象外については変更がありました。

簡単にいうと、診断助言に関係のある調査・分析・資料作成~も今後は対象となったということですね。確かにそういわれればそうですね。なんで今までダメだったのだろうか?

※窓口相談業務が1日に5時間に満たない時は別紙で報告

以下は記載例です。

※具体的な相談支援内容は記載しなくても良い。

診断助言の基本的なポイントについては、以上になります。

具体的な診断手法のご紹介

更新方法は分かったけど、そもそもどうやって診断するのかわからない

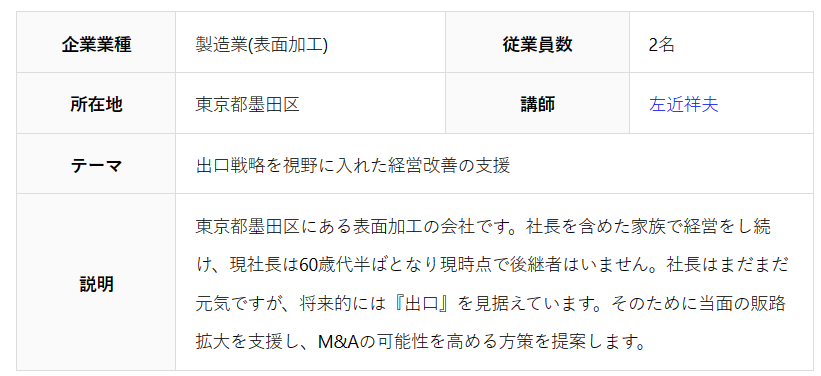

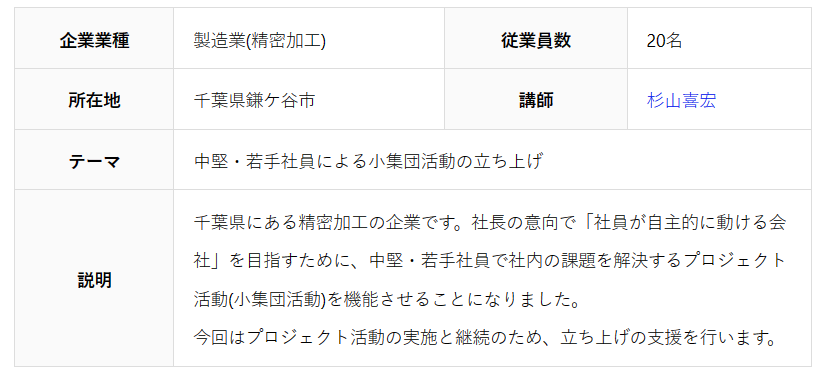

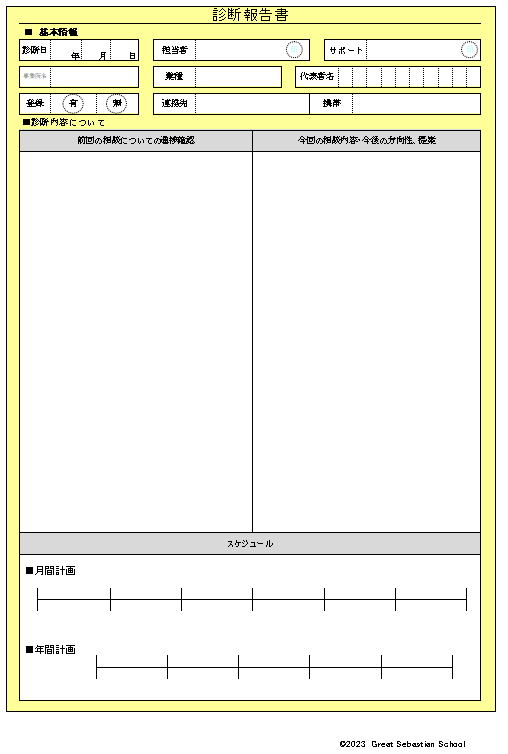

と、中小企業診断士になって間もない方に、私たちの経営スクールが進めている【診断書の参考事例】について、ご紹介します。

まだ、不安な方は参考にしていただければ幸いです。それでは、いってみましょう!

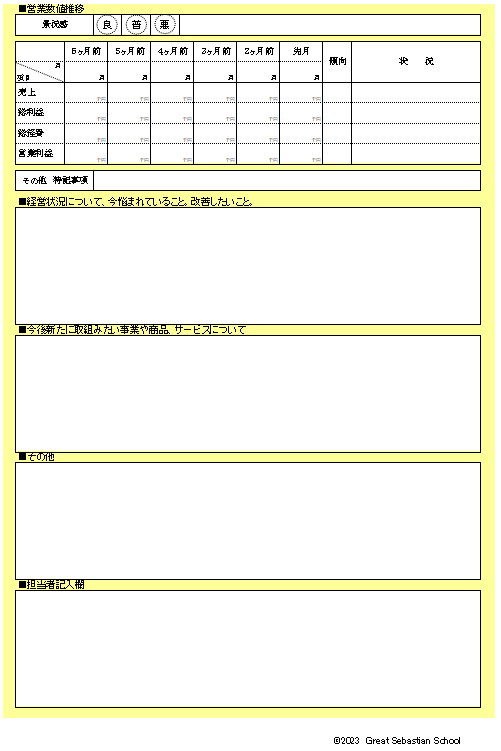

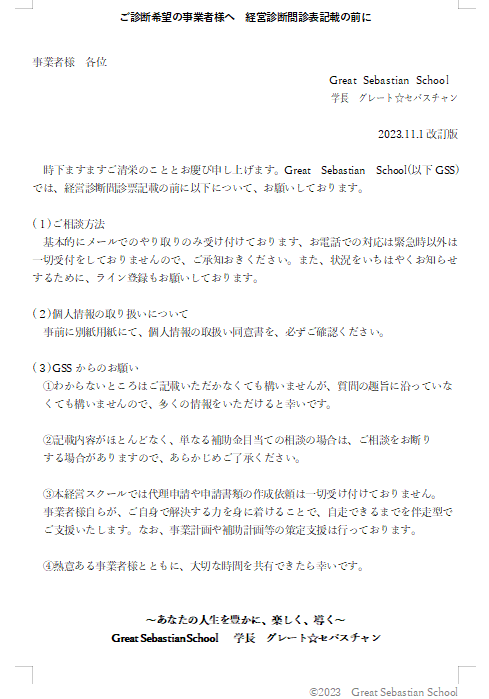

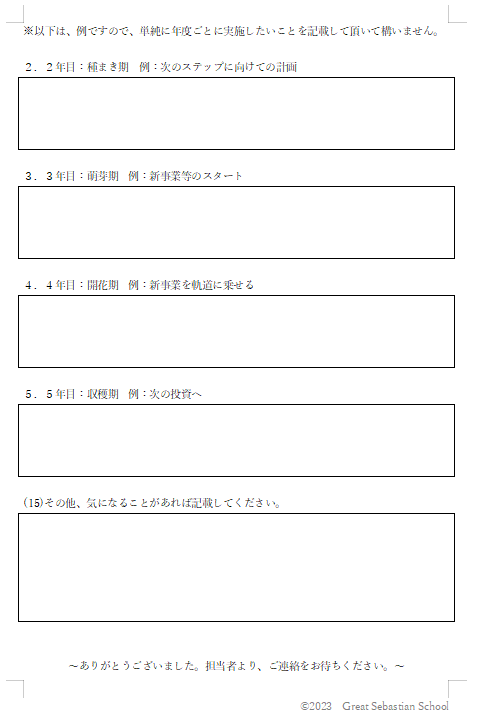

Great Sebastian School(以下、GSS)では、今後の事業展開を見込んで、以下の資料を準備しています。

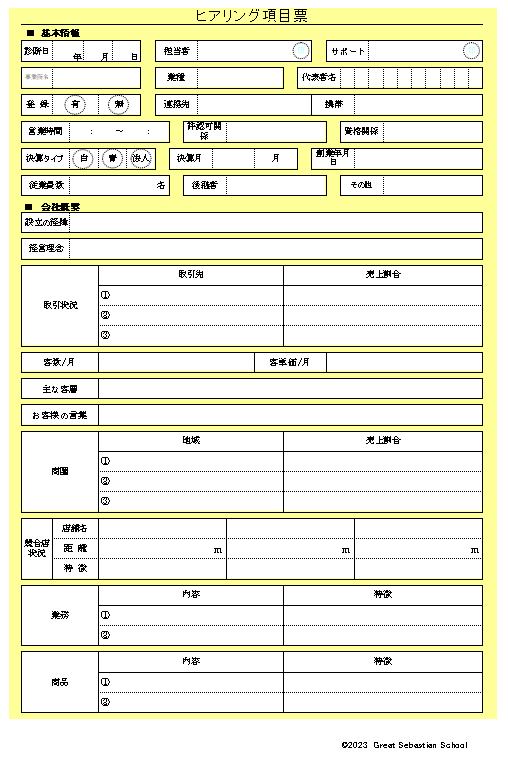

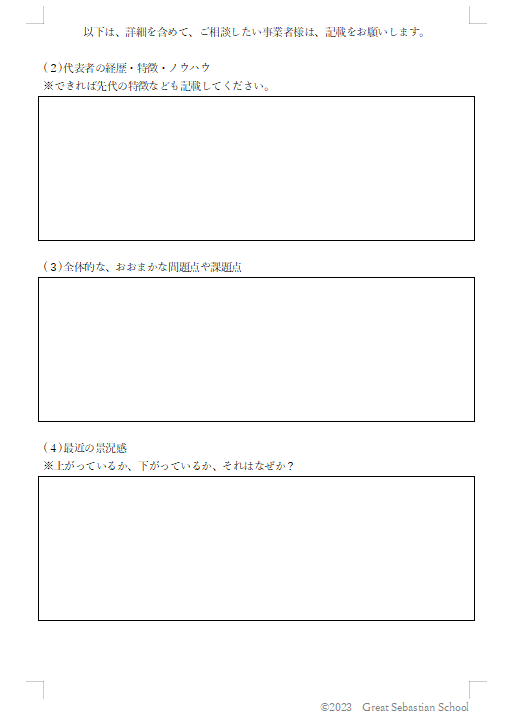

ヒアリングシートなど

まずは対面でのご相談である診断助言業務や窓口業務の際に使用するツールをご紹介します。

短ければ1時間程度のご質問、長ければ2~3時間になると思いますが、今後につなげるために、一過性の相談対応だけでなく、しっかり基本情報を聞いておくことが重要です。

決算書をお持ちの場合は、内容を確認し、お悩みのコメント情報と適宜照らし合わせて、仮説を導き、提案をしていきます。

基本的に、相談内容は流動的ですので、自由記述です。重要なことは、情報の聞き漏れ、記載もれがないように、箇条書きでいいので、たくさん残しておくことです。

相談に対する診断と助言の内容を、必ず共有してください。そして、1回きりじゃなく伴走していくのなら、前回からの成長度合いをお互いに確認することが非常に重要です。

見ていて思うのですが、専門家の方も支援機関の方も、事業者との共有をしていない場合が多く散見されます。自分の組織内や自分の周りだけで共有していてもダメです。必ず、相談者と共有するように、上記のフォーマットなどは、まとめたら、メールや書面でお送りするようにしましょう。

あの時、相談したのなんだったかな?

共有した書類をいますぐチェックだ!

「なんか、勝手に専門家が提出していたから、中身は知りません。」ということを、国の会計検査院が入った時に、事業者が答えたらどうなるか分かるでしょうか?補助金の返納ですね。そんなことが起きないためにも、専門家や相談員は、今までご相談を受けた内容を、事業者へ逐一報告し、共有する義務があります。「どうやって、共有するかわからない。」なんてことを言う時点で、相談員としては失格です。手書きで受けた相談シートをコピーして渡すだけでもいい。なにかしらの証拠書類を渡して共有しなければ、その事業者にとっても成長が促進されません。あなたは、支援者としてきちんと相談内容を事業者に共有してますか?もう一度、仕事の本来の目的を考えるべきなのかもしれません。

共有するは、人間だけの叡智

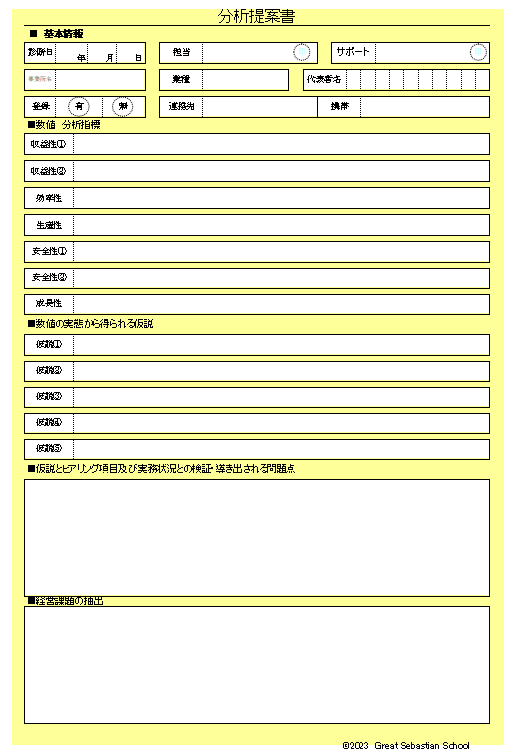

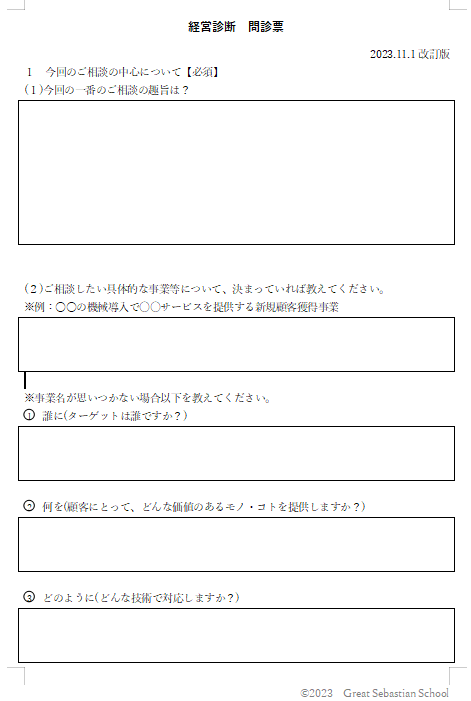

経営診断・問診票

以下は、メールでの相談の場合です。

GSSでは、ご相談にあたっては、対面式か、基本的にメールでの相談受付に特化する方向で考えています。経験上、お電話での対応は、効率性の観点から緊急時以外は避けるようにしたいと考えています。とはいえ、もちろんケースバイケースではりますが。

また、その他、行動方針についても記載をさせて、頂き、最後に経営理念を乗せています。

- あなたの人生を豊かに、楽しく、導く

これから、中小企業診断士として活躍される仲間である皆様も、経営理念や行動方針について、まずは検討することが重要だと考えます。

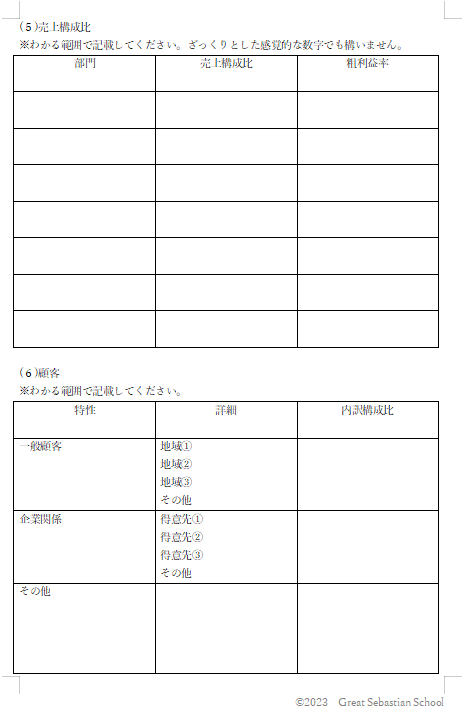

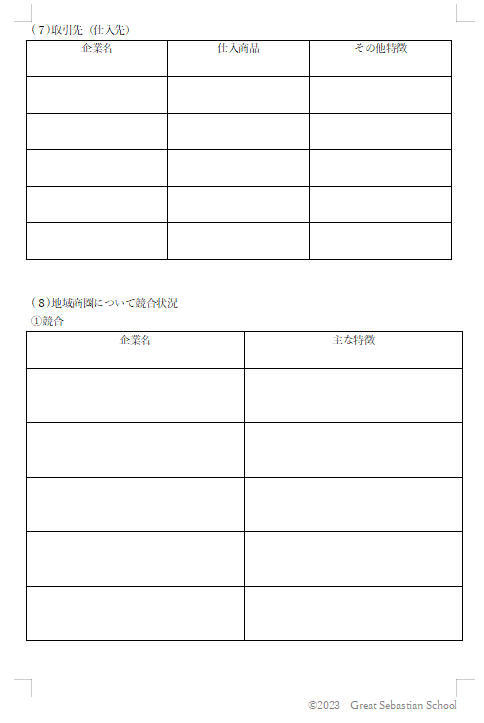

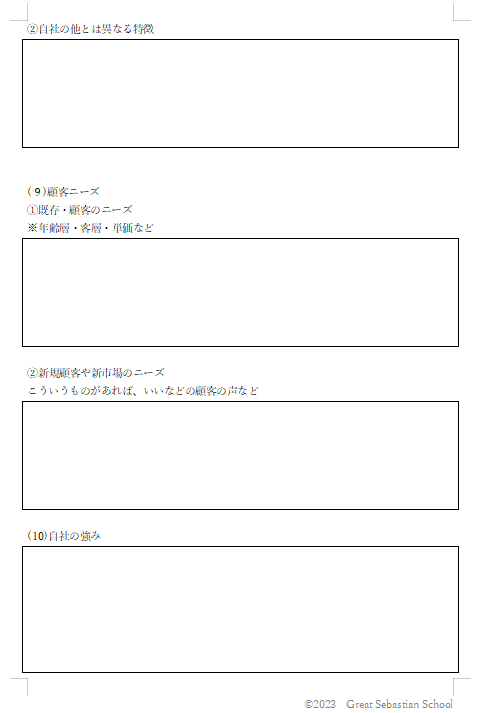

それでは具体的に中身をご紹介します。

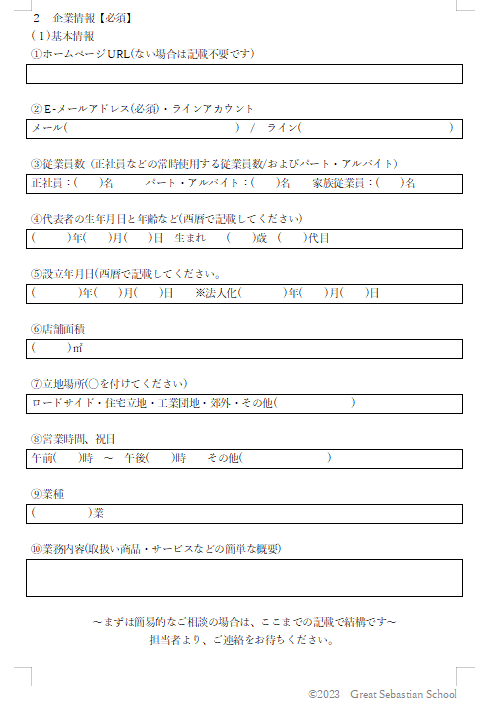

まずは簡単なご相談であれば、ここまでの内容で検討をします。より詳細に進みたい方は以下の内容に回答してもらいます。

ここまでが、事業者の詳細情報のヒアリングとなります。

ここまでお答えいただいた後に、情報を整理し、具体的な問題点や課題点について、各事業者に診断と助言を行っていきます。あとは、財務諸表関連の提出などを必要に応じて求めます。これらはまだあくまで入口なので、この先は個別にやりとりをします。

こんなめんどくさいの書かないよ!

書かない方は私たちを相談者に選ばないだけです。私の経験上、これらの細かい内容に一生懸命、自分なりに記載してくる事業者は、【本気】です。逆に薄く書いてい来る事業者は、補助金、要は単にお金が欲しいだけの事業者です。後者には私たちは明確に対応しないことにしています。

【本気の事業者】だから、こちらも【全身全霊で本気】で臨む。そんな行動方針で進みたいと考えています。

また、相談料については、例えば、まだ想像段階ですが、3つのプランぐらいを準備したほうがいいかもしれません。

- 全体的な枠組み作りなどの簡易的な診断と助言

- 重要な課題に対する具体的な実行策の提案

- 全体的な枠組みから、戦略、実行策など1事業全てに対する提案

例えば①が1回3千円程度、②は1回5千円程度、③は応相談という感じですね。また、会員登録や顧問先登録してもらえば、ZOOMによる対面式でのご相談を受け付けるなどの特典をつけるなどいいかもですね。

最後に、再度、更新に関わる各機関について、まとめます。

| 中小企業診断士制度・各種申請等 | 経済産業省中小企業庁経営支援部経営支援課 03-3501-5801 |

| 中小企業診断士試験 | 一般社団法人中小企業診断協会 03-3563-0851 |

| 登録実務補習機関 | ①一般社団法人中小企業診断協会 03-3563-0851 ②株式会社実践クオリティシステムズ 048-985-8255 |

| 理論政策研修機関 | 独立行政法人中小企業基盤整備機構中小企業大学校 ①旭川校 0166-65-1200 ②仙台校 022-392-8811 ③三条公 0256-38-0770 ④東京校 042-565-1270 ⑤瀬戸校 0561-48-3401 ⑥関西校 0790-22-5931 ⑦広島校 082-278-4955 ⑧直方校 0949-28-1144 ⑨人吉校 0966-23-6800 |

| 理論政策更新研修機関 | ①一般社団法人中小企業診断協会 03-3563-0851 ②株式会社実践クオリティシステムズ 048-985-8255 ③株式会社経営教育総合研修所 03-6284-1957 ④株式会社タスクールPlus 048-859-6849 ⑥株式会社大塚商会 03-3514-7748 |

まとめ

【完全保存版】中小企業診断士資格【更新の全て、まとめました!】いかがだったでしょうか?

計画的に診断士資格を更新したい!という方のお役に立てれば幸いです。

参考リンク

その他、本サイトのコンテンツをご紹介します。

中小企業診断士試験の情報について、まとめています。

中小企業診断士資格を取得した先も、まだまだ世界は続く!