「・・・今年も不合格だった。」

「もう中小企業診断士試験やめようかな・・・」

と、お悩みの受講生のみなさん、その気持ちはあなただけではありません!

恥ずかしい話、私も3回挑戦し、何度もあきらめようと考えました。

でも、立ち上がらなきゃ!

今回は、私が3年間に渡って挑戦した体験談をお伝えします。

- 1年目の結果

- 1年目の戦略

- 1年目の検証

成功体験を聞くことも重要ですが、失敗の内容を知ることで、反面教師にして頂ければ幸いです!

こんにちわ!中小企業診断士のグレート☆セバスチャンと申します。私のプロフィールは、こちらへ。

1年目の失敗

お話をする前に、当時の状況を説明します。

- 2018年度試験

- TACのDVD通信講座

私が初めて挑戦したのは、「2018年度試験」です。経営法務が地雷科目だった年というのが特徴です。

教材はTACのDVD通信講座を使用。その他は過去問題集などは購入せず、TACの教材のみで挑戦しました。

それでは、さっそく解説に移ります。

1年目の失敗

1年目の取組み

まずは、1年目の戦略について解説します。

1.勉強環境

当時の私の環境は以下です。

- 車通勤:片道1時間30分

- 平日:早朝・夜の1時間程度可能

- 土日:基本的に休み

ボトルネックは机に座って勉強できる時間が限られる点です。

2.前提知識

中小企業診断士試験を受験するまでに、以下の関連資格を取得しています。

- 販売士2級

- 簿記2級

- FP2級

販売士は運営管理の店舗運営分野、簿記は財務会計の制度会計分野、FPは金融分野や雇用保険・労働保険など。

点数に直結する確率が高いのは販売士2級です。その他は範囲が狭いうえに、出題内容も難問になる傾向があったので、正直、中小企業診断士試験は別物として、取り掛かる方がベターだと思います。周辺資格の勉強をするのは、時間的にもロスが大きいです。

3.戦略

自分の状況を検討し、以下を主な戦略としました。

- DVD視聴でインプット

- 財務会計・経済学は別枠

- ログをとる

①DVD視聴でインプット

通勤時間が長いことから、机に座る時間が制限されました。そこで、対策を考えたのがDVD視聴による講義です。

メリットは、暗記系の科目は取り掛かりやすく、デメリットは、計算処理を含む問題は、DVD視聴だけでは限界がある点です。

DVD視聴をインプットの柱にしていたので、私の活用していたTACの教科書は、今でも綺麗なままです。

②財務会計・経済学は別枠

DVD視聴では、計算処理ができないため、必ず机に座る必要が課題として出てきました。対応方法として、限られた机に座れる時間帯は、計算処理を含む財務会計と経済学を別枠で取り組むように解決策としました。

また、経済学と財務会計だけは他の科目と異なり、苦手意識があり、1年目で最も理解に時間がかかると考えたことも、別枠の理由です。

| 机上で練習必須 | 経済学 財務会計 | 最低週1回はする |

| DVD視聴である程度カバー | 企業経営理論 運営管理 経営法務 経営情報 中小企業経営政策 | 順番で勉強していく |

問題集のDVD解説はないよね?

基本はインプットの視聴がほとんどだ!

③3サイクル・ログ方式

みなさんは、問題によって重みが違うと思いますか?

| 1回目 | 2回目 | 3解明 | |

| 問1 | × | 〇 | ◎ |

| 問2 | ◎ | ◎ | ◎ |

| 問3 | × | × | × |

「そんなのわかってるよ!」と言われそうですが、私の失敗談なので、明します。

アウトプット回数は、あらゆる教材の問題集も3回転はするように、各設問の上側にチェック欄があるものがほとんどです。なので、私は上記の表のように、必ず3回していました。

問1の【×→〇→◎】が通常のパターン。しかし、問2はどうでしょうか?【◎→◎→◎】。私は不安なので、必ず3回していましたが、今考えると無駄です。

問3のように【×→×→×】と何度やってもうまくいかない問題に、そのぶん時間を回すべきです。当たり前のことを言っているようですが、意外にまじめに3回転している受講生も多々いるのではないでしょうか?

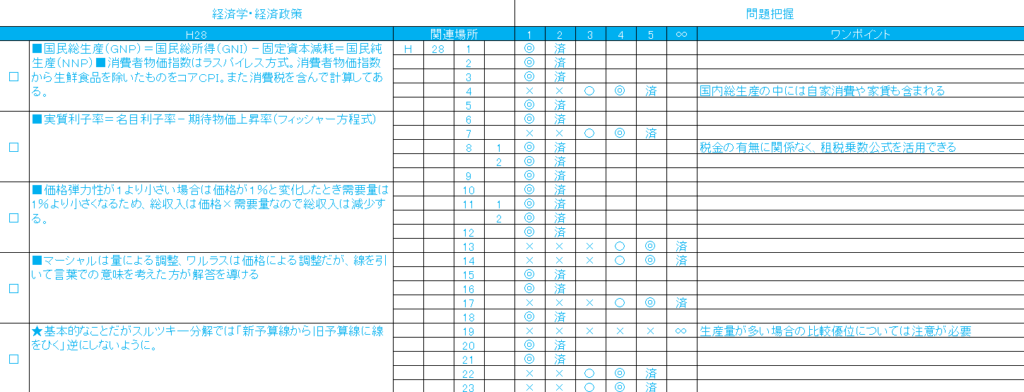

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ∞ |

| × | 〇 | ◎ | |||

| ◎ | |||||

| × | 〇 | ◎ | |||

| × | × | × | 〇 | ◎ | |

| × | × | × | × | × | 殿堂入り |

そこで受験勉強を進める途中で上記を、エクセルで管理し、「見える化」しました。

もし気になる方は以下にエクセル表を置いておきますので、参考に活用してください。

4.スケジュール

今まで立てた戦略を基に以下の日程を計画しました。

- 月間日程

- 週間日程

- 試験当日

具体的に、どのように計画したかを以下で解説します。

①月間日程

| 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |

| 閑散 | 閑散 | 閑散 | 閑散 | 閑散 | 繁忙 | 繁忙 | 超繁忙 | 超繁忙 | 繁忙 | 閑散 |

| 経済学 | 財務 会計 | 企業 経営 理論 | 運営 管理 | 経営 法務 | 経営 情報 | 中小 経営 | 復習 5科目 | 復習 5科目 | 復習 5科目 | 総括 全科目 |

| 経済 週1 | 経済 週1 | 経済 週1 | 経済 週1 | 経済 週1 | 経済 週1 | 経済 週1 | 経済 週1 | 経済 週1 | 経済 週1 | |

| 財務 週1 | 財務 週1 | 財務 週1 | 財務 週1 | 財務 週1 | 財務 週1 | 財務 週1 | 財務 週1 | 財務 週1 | ||

| 復習 3回転 | 復習 3回転 | 復習 3回転 | 復習 3回転 | 復習 3回転 | 復習 3回転 | 復習 3回転 | 復習 3回転 | 復習 3回転 | 復習 3回転 | 復習 3回転 |

まずは、試験が実施される8月までの、自分自身の「閑散期」、「繁忙期」を把握することが重要です。繁忙期には勉強時間が極端に少なくなる可能性があることを見越して、月間計画を立てます。

苦手意識があり、計算処理の必要な経済学、財務会計は最初の2カ月で1通り実施し、別枠として必ず週1回することで、記憶を定着させることにしました。

他の暗記系科目は1カ月ごとに振り分け、繁忙期からは全体的に復習することにしました。

②週間日程

| 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 |

| 企業経営① 朝・1回目 | 企業経営② 朝・1回目 | 企業経営③ 朝・1回目 | 企業経営① 朝・3回目 | 予備日 朝・復習 | 企業経営③ 朝・3回目 | 財務会計 演習 |

| 経済学 財務会計 昼休み | 経済学 財務会計 昼休み | 経済学 財務会計 昼休み | 経済学 財務会計 昼休み | 経済学 財務会計 昼休み | 企業経営 ①・②・③ 総復習 | 進捗状況 確認 対策 |

| DVD視聴 通勤時 | DVD視聴 通勤時 | DVD視聴 通勤時 | DVD視聴 通勤時 | DVD視聴 通勤時 | 経済学 演習 | フリー |

| 企業経営① 夜・2回目 | 企業経営② 夜・2回目 | 企業経営③ 夜・2回目 | 企業経営② 夜・3回目 | 夜 フリー | 夜 フリー |

週間日程は特にスケジュール管理で重要な箇所。3サイクルが必須です。

1週間に3単位を3回繰り返す構成にします。1単位の長さは、1カ月間でその科目をやりきれる量です。ポイントは、進捗管理、余力管理です。

金曜日の朝と、フリーの時間に調整する時間を設けています。

モモ!明日まで、この企画書頼む!

・・・はい(予定が狂う!)

必ず計画には「余力」が必要なんだ!

③当日の戦略

【1日目】

1.経済学

| 戦略 | 備考 |

| ①確実に解けそうな問題にマークをする | |

| ②最低ライン10問(40点)にしぼる | 3分/問 |

| ③残り5問を解く | 3分/問 |

| ④初見で難しいものは捨てる | 迷わずウを選択 |

苦手意識のある経済学は、初日の一発目であり、モチベーションに関わるため足切りをまず防ぐ戦略に特化しました。

2.財務会計

| 戦略 | 備考 |

| ①確実に解けそうな問題にマークをする | |

| ②必須10問(40点)にしぼる | 3分/問 |

| ③残り5問を解く | 3分/問 |

| ④計算処理に時間がかかるものは後に回す | |

| ⑤難問は解かない | 迷わずウを選択 |

財務会計はやりこんではいましたが、計算処理に不安がありましたので、経済学同様に確実に解ける問題を優先し、足切りにならないことを意識しました。

3.企業経営理論

| 戦略 | 備考 |

| ①順番通りに解く | |

| ②制限時間を意識する | 2分/問 |

| ③分からなくても選択肢を決める |

企業経営理論は文章の読み解きが難しい傾向がありますが、問題数も多いため、制限時間を意識して、漏れのないように解くようにしました。

4.運営管理

| 戦略 | 備考 |

| ①順番通りに解く | |

| ②制限時間を意識する | 2分/問 |

| ③時間のかかる「計算問題」は後 |

運営管理は計算問題については後回しにしました。問題数が多いため、その1問に時間を割くことは全体の点数に関わると思ったので。まずは計算問題を挟まないものから解き、残り時間で計算問題のあるものを解きました。

【2日目】

5.経営法務

| 戦略 | 備考 |

| ①順番通りに解く |

経営法務は順番に解いていけば、時間内に解答が終わらないと思ったので、通常通り、順番に解くだけにしました。

6.経営情報システム

| 戦略 | 備考 |

| ①順番通りに解く |

経営情報システムも経営法務と同じく、順番に解くだけにしました。

7.中小企業経営政策

| 戦略 | 備考 |

| ①順番通りに解く | 見直す時間を準備 |

中小企業経営政策は、職業柄得意分野ですので、順番に解きつつ、見直し時間も準備し、高得点を目指しました。

なお、選択肢に関する統計データは以前まとめていますので、参考にしてください。

結果

1年目の試験結果は以下です。

| 経済学 | 56点 | 不合格 |

| 財務会計 | 56点 | 不合格 |

| 企業経営理論 | 68点 | 合格 |

| 運営管理 | 52点 | 不合格 |

| 経営法務 | 36点(得点調整8点) | 不合格・足切り |

| 経営情報システム | 76点 | 合格 |

| 中小企業経営政策 | 79点 | 合格 |

| 合計 | 423点 | 不合格・足切りのため |

合格基準は科目合計で60点平均以上且つ1科目でも40点以下がないことです。

423点÷7科目=60.4点。ぎりぎり超えている。しかし経営法務の36点という足切りによって不合格でした。

経営法務を採点した時は、あまりのショックでフリーズしてました。その後の経営情報システムと中小企業経営政策が高得点だっただけに、数日間ふさぎ込んでいたことを覚えています。

検証

メンタルを整え、再試験をしてみました。ルールは以下です。

- 時間無制限

- 落ちついてベストな環境

このルールでの再試験の結果は以下です。

| 経済学 | 68点 | 合格 |

| 財務会計 | 68点 | 合格 |

| 企業経営理論 | 62点 | 合格 |

| 運営管理 | 57点 | 不合格 |

| 経営法務 | 44点 | 不合格 |

| 経営情報システム | 76点 | 合格 |

| 中小企業経営政策 | 79点 | 合格 |

| 合計 | 454点 | 合格・平均64.8点 |

面白いことが分りました。

制限時間と緊張などで100%の力を出せない状況でなければ、合格に到達する理解度だったことです。皆さんも、メンタルを整えた後に、是非この方法で再試験してみてください。少し自信を取り戻すかもしれないです。

この再試験の結果を踏まえて、科目別の検証を行いました。

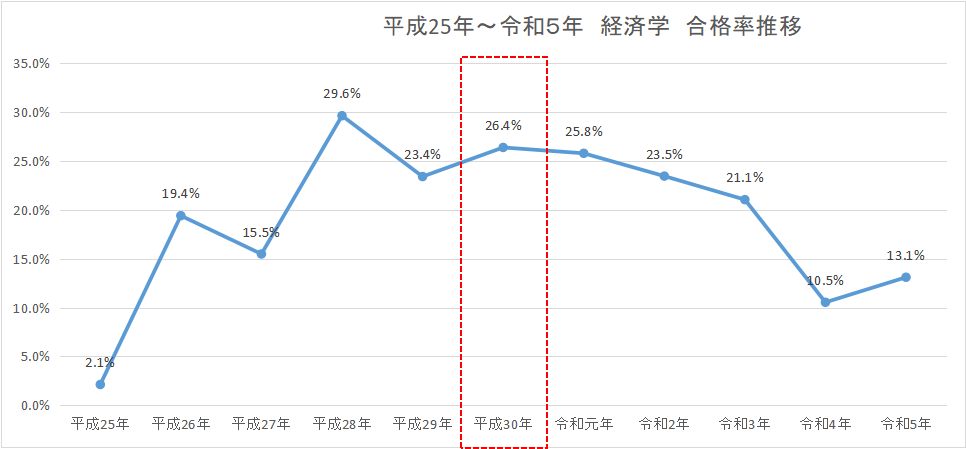

①経済学

最近数年の傾向は、安定して問題が解きやすかった。苦手意識と1科目目というプレッシャーから守りすぎたことが得点が伸びなかった原因です。あとで解いたら、解けた問題結構ある。

守りすぎたとは、最初に確実にとける10問を設定し、それに時間をかける戦略です。

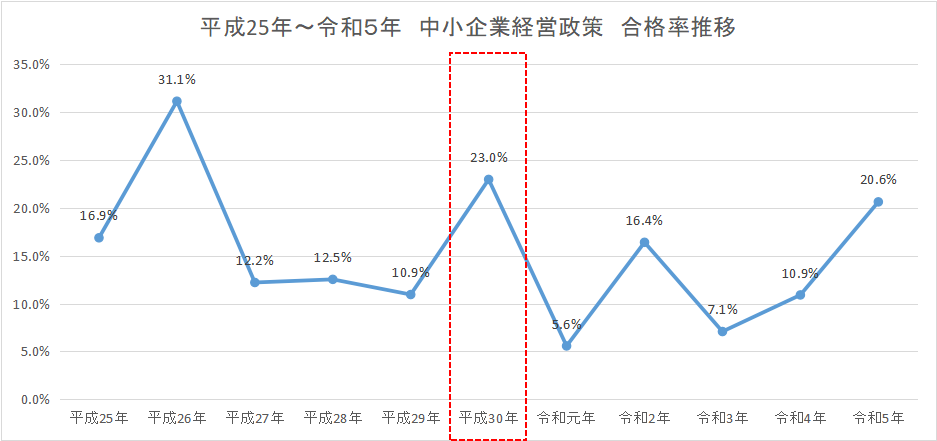

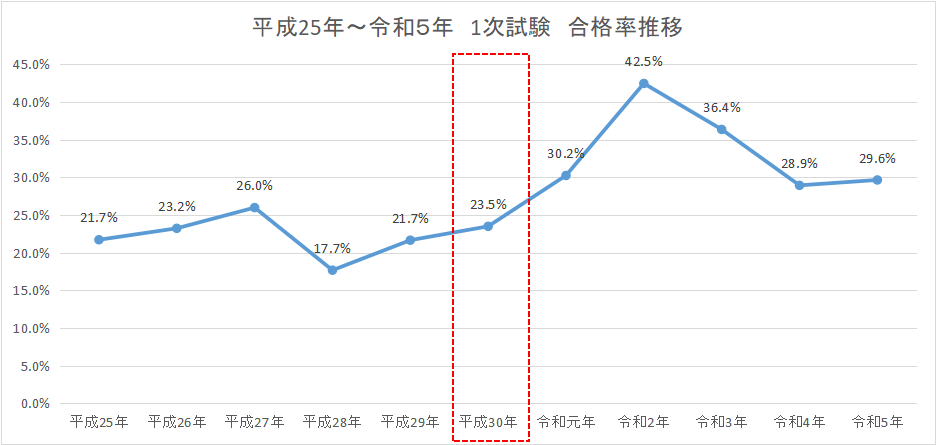

統計をまとめた表から分かることは、受験した年は合格率が高かったため、客観的に見ても攻めて良かったようです。

課題は本番の60分で、これらを全て処理していくこと。68点は解ける。だから解ける問題の見極めと、単純に処理能力が必要であると解釈しました。

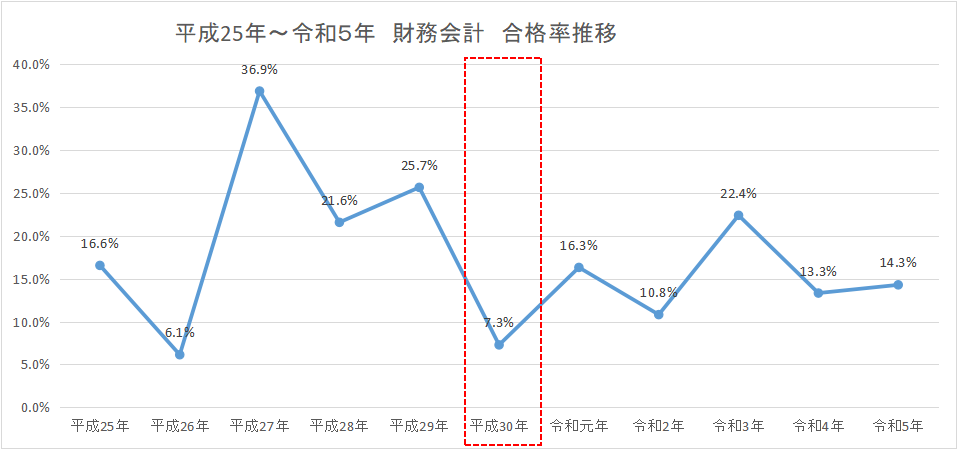

②財務・会計

最近、難化傾向。ただし、再試験は合格していたので、しっかりやりこめば、大きく点数がぶれないと思いました。

財務・会計も、経済学と同様に、解ける問題の見極めと、単純に処理能力が必要であると解釈しました。特に計算処理が課題かも。いくらでも時間をかけていいなら、合格点数に達しているので。

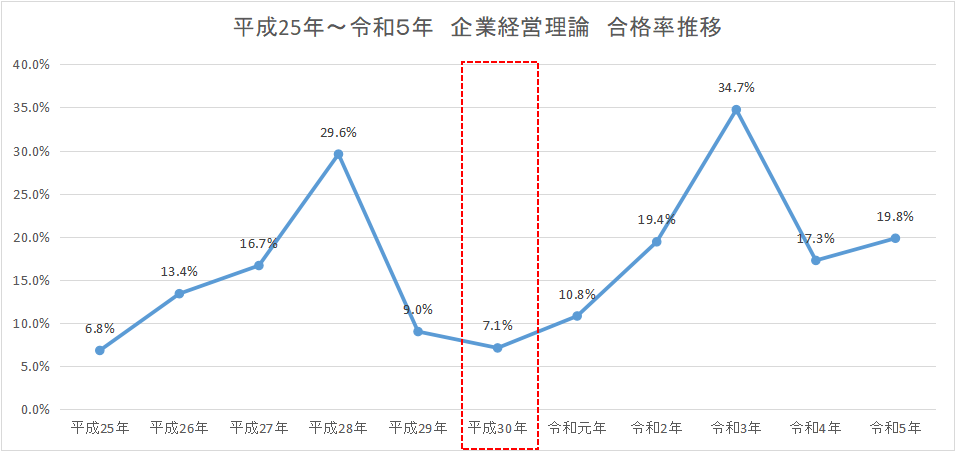

③企業経営理論

これは再試験したら逆に点数が下がっている。時間をかけて考えると、問題の捉え方によって、選択肢を間違える可能性がある。

平成30年は7.1%。良く合格したなぁ。

惑わす言い回しがあるが、しっかりやりこめば大ブレはしない、でも基本的に高得点は難しい。

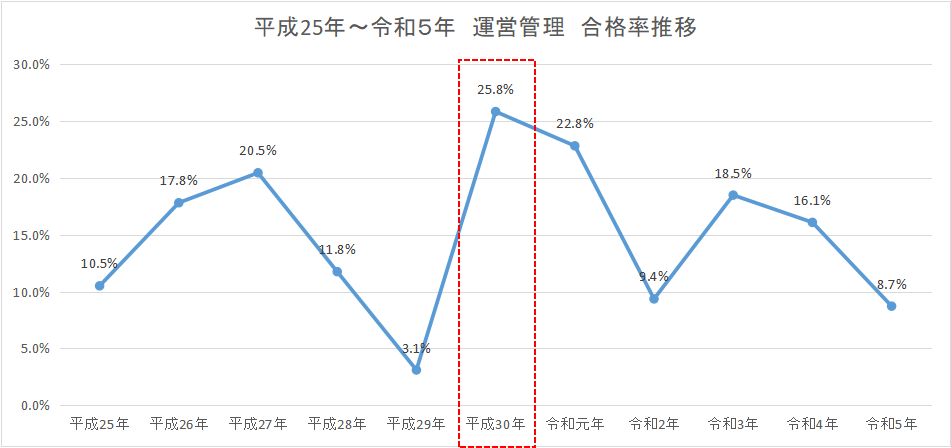

④運営管理

生産管理がかなり難化傾向。時間をかけても、合格ラインに未到達。単純に勉強水準が足りていなかった。過去問まで必須。

平成30年は前年度が異常な年だったので、易化していた。単純に勉強不足だったことを痛感。

難解な計算問題は解くより、確実な問題をとった方が絶対良いと思った。店舗運営が難化すれば大暴落の可能性あり。逆に言うなら、店舗運営の完成度が結構重要と考えた。

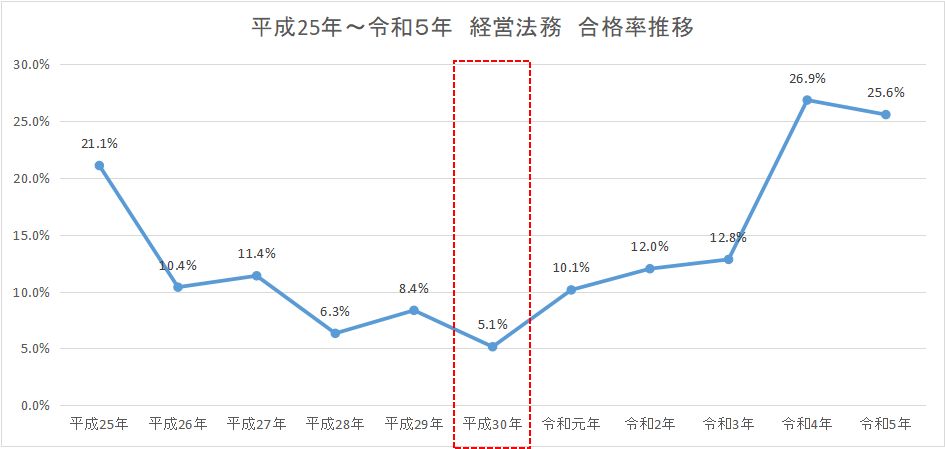

⑤経営法務

鬼門。いわゆる地雷科目。この年、受験した人は私と同様にかなり悩ましい結果だったはず。合格率推移をみても、最低水準。というか平成28年~平成30年まで、えぐすぎない?

TACのトレーニング問題や暗記だけでは太刀打ちできなかった現実。過去問が必須だし、暗記じゃなく、もっと違う方法が必要かも。

再試験の結果は合格。これが、やはり試験だと思った。本当はみんなやりつくしたら紙一重なんじゃ?

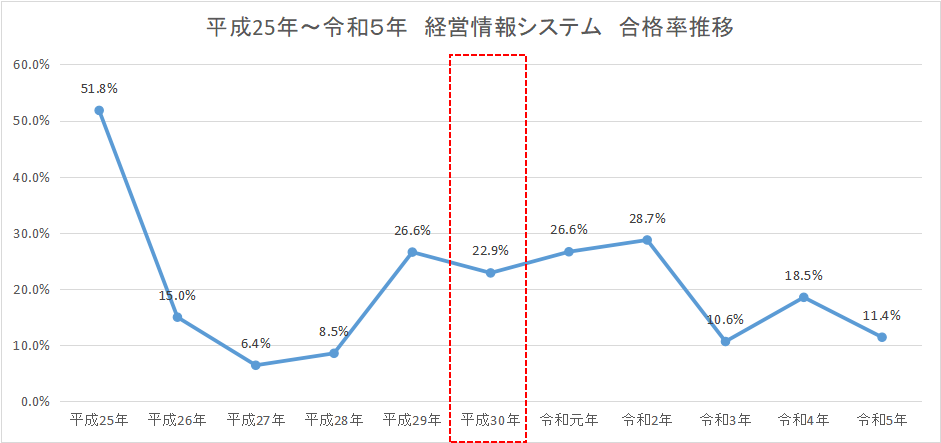

⑥経営情報システム

数年前までは地雷科目。最近はただの暗記科目になっている。

中小企業診断士に、そこまでの知識がいるのか?という議論から易化したらしい。

これらは再試験も合格だった。

⑦中小企業経営政策

この科目は職業上、高得点をはずすことはないと思った。得意科目に認定。

まだまだ伸ばせる可能性あり。

⑧総括

地雷科目は審査委員の意見等から、その年で変化する可能性がある。

全科目で60点以上狙うなら、絶対、平均的な勉強をする。苦手科目を作らない。これが王道。過去問までしていなかったことが、合否を分けた差だと思った。

ただ、TACの教材だけでも、けっこういい線いくのも事実。中途半端な勉強になるなら、教材のみに特化させて、定着させるほうがベストかも。

私は現在の職業以前は、毎日12時間~16時間働いた、いわゆる「ブラック企業」に勤めていました。学校を卒業し、総務課長に「何時から何時までが勤務時間ですか?」と質問したところ、「朝8時から夜8時まで」と言われました。今なら完全にアウトですよね。笑。信じられないかもしれませんが毎日200キロ以上、当時はマネージャー(コンビニ用語ではSV)として営業車で回ってました。30歳くらいの時、両親が亡くなり、「本当に大切なことって何?」って思いました。真剣に真剣に考えて、勉強苦手だけど、勉強始めたのがきっかけです。でも、時間の余裕もないしどうしようかと考えました。ただ当時、やっとスマホが世の中に浸透し始めたころであったので、営業車で回る時に簿記の無料講習とかをYouTubeで見てた工夫をしました。あとは「ボイスレコーダー」。購入したきっかけは、上司のパワハラや取引先のクレーマーなどの証拠録音のためです。夜11時くらいに帰宅して、勉強しても頭入ってこないから、ボイスレコーダーに自分の声で教科書読んで入れて、次の日営業車のスピーカーにつけて聞くことを、ある時思い付きました。これが意外にありだったんです!自分の声って自分で聞くと結構気持ち悪くて、それが逆に頭に入るし、いい方とかもわざとおもしろくしたりして工夫したなぁ。とにかく、今は当時より、ITや機械が発達しています。それを上手く活用すれば隙間を勉強時間にできるのは間違いありません。だから、いつも余裕がないのは、時間ではなくて【自分の心の中】かもしれません。

行動のみが、未来を変える

まとめ

今回は【1年目の失敗】中小企業診断士1次試験試験【実体験の検証】について解説しました。

いきなり勉強を開始する気持ちもわかります。しかし、スケジュール管理や、戦略を考える時間も大事です。それを考えるのが、中小企業診断士なのだから。

あなたを中小企業診断士にしたい!

最後に、本のご紹介をします。私も1年目落ちた後に参考にしたものです。

この記事を読んで、少しでもお役に立った方がいらしゃればTwitterにも登録して頂くと、記事を更新した時にお知らせしますので、今後も「志」ともに、一緒に学んでいけると幸いです。

これからも応援お願いします。最後まで記事を読んで頂きありがとうございます。

【おすすめ1位】講座

【おすすめ1位】講座  【おすすめ2位】講座

【おすすめ2位】講座

【おすすめ3位】講座

【おすすめ3位】講座