「いよいよ試験まで1カ月・・・なんか不安だなぁ」

「過去問も十分やったけど、少しでも得点を上げる方法ないかな?」

とお悩みの方!この記事をぜひ読んで欲しい!

中小企業診断士試験を全科目突破した私が「中小企業診断士1次試験の直前対策」について記事をまとめました。

- 合格の3条件

- 過去の選択肢の統計分析

- 当日の準備

「結局、試験はどれだけやりこんだだけでしょ!」

確かにそうです。しかし、科学的な根拠をもって「運」を上げることも重要です。

試験合格までに3年間悩み続けた私が当時を振り返り、「選択肢の統計」の内容を分析しました。この記事を読んでいただければ、本試験であと一押しの決断ができること間違いなし!

中小企業診断士のグレート☆セバスチャンです。私のプロフィール詳細はこちら。

合格の3条件

「試験内容はやりつくした!満点でもとってやる!」

絶対に合格できるほどのやりこみをした方に、「悲しいお知らせ」があります。

その考えは危険です!

残念ながら、絶対に合格すると自信をお持ちの方ほど落ちる可能性が高い。

逆にあらゆるリスクを考え、試験を冷静に、そして戦略的にぎりぎりで合格する基準を持っていた方ほど、早期の合格が見込めます。

私は3年間で全科目合格したものの、より高い点数を臨むあまり、あらゆる問題を深く深く追求していました。しかし、試験は満点を取ることが目的ではないんですよね。

まずは選択肢の統計分析を解説する前に、そもそも前提として備わっていなければならない「合格の3つの前提条件」について解説します。

試験合格のための3つの前提条件は以下です。

- 得意・不得意科目の考察

- 60点を取るための戦略

- 過去問10年分を3回転

これらについて解説していきます。

得意・不得意科目の考察

「・・・経済学と経営法務が苦手だなぁ。残りの期間、時間かけなきゃ!」

その選択、本当に大丈夫ですか?

おすすめするのは、「得意科目で60点取るために時間をかける」ことです。

- 不得意科目は最大3つまで

- 40点を死守する

- あとは得意科目をやり抜く

まず当たり前ですが、中小企業診断士1次試験は以下で構成されています。

- 経済学・経済政策

- 財務・会計

- 企業経営理論

- 運営管理

- 経営法務

- 経営情報システム

- 中業企業経営・中小企業政策

そして、合格ラインはこれらの平均が60点を超え、かつ40点未満の科目がないことです。

「不得意科目は3つまで」の理由について、以下を例に挙げます。

| 不得意科目・目標点 | 合計点 | 得意科目・相殺科目例 |

| 経済学:52点 | 120点(±0点) | 財務・会計:68点 |

| 運営管理:55点 | 120(±0点) | 企業経営理論:65点 |

| 経営法務:44点 | 112点(-8点) | 経営情報システム:68点 |

| ※2科目でカバー | +8点 | 中小企業経営・中小企業政策:68点 |

不得意科目と対となる、得意科目をもつことで、それぞれの点数のカバーをし、さらに「超」不得意科目(この場合は経営法務)は、得意科目2科目で相殺する戦略となります。

重要なポイントは、不得意科目にもステージがある点です。

- 50点代を取る不得意科目

- 40点を死守する科目

私は当時、経営法務の点数を上げることにやっきになり、あらゆる参考書に手を出していました(ビジネス法務検定など)。やりこんだ私だからこそ言えます。

その時間は無駄です。せいぜい、上がっても4点分くらいです。

そして、「超」不得意科目は割り切り、40点を切らないための「基本」をしっかり押さえて、死守することが重要です。

はっきり言います。「全ての科目」に同じ時間を均等にかける必要ありません。

「でも、私は不得意科目もしっかり直前にやります!」

その考えを否定はしません。ただし、ゴールを冷静に捉えてください。

60点平均で合格

中小企業診断士試験に限らず、試験には戦略が必要です。のちの記事で具体的な解説をしますが、完璧主義な方は「全体を俯瞰」することを心がけてください。

当日は緊張から、得意科目でも計算ミスをしたりのケアレスミスが生じます。

残り期間は得意な科目をとことんやり抜く

これが合格の近道だと考えられます。

以下に「得意・不得意」の定義を設定します。

| 「超」得意科目 | 70点以上 ※1科目作ると戦いが楽になります。しかし必須ではありません。 私は「中小企業経営・中小企業政策」でした。 |

| 得意科目 | 60点代 ※4科目は最低必要。直前期に最も重要な科目。 |

| 不得意科目 | 50点代 ※半分を取ることを目標に設定することが重要。 |

| 「超」不得意科目 | 40点を死守 ※40点取るためにどうするかを考える。確実に解けるものだけを解く。 |

なんでも最後つめこむ!

「得意科目の定着」が重要だ!

60点を取るための戦略

突然なんですが、皆さんに質問です。

「科目ごとの問題数と問題ごとの点数って、分かっていますか?」

具体的に過去10年の正答表を基に以下の表を作成しました。

【解答する問題数】

| 科目 | 問題数 | 40点ライン | 50点ライン | 60点ライン |

| 経済学 | 25問 | 10問 | 13問 | 15問 |

| 財務会計 | 25問 | 10問 | 13問 | 15問 |

| 企業経営 | 41問 | 20問 | 25問 | 30問 |

| 運営管理 | 44問 | 20問 | 25問 | 30問 |

| 経営法務 | 25問 | 10問 | 13問 | 15問 |

| 経営情報 | 25問 | 10問 | 13問 | 15問 |

| 中小企業 | 42問 | 20問 | 25問 | 30問 |

経済学・財務会計・経営法務・経営情報は1問4点の25問。

企業経営・運営管理・中小企業は「2点」と「3点」が混在しているため、低い点数のほうの「2点」を基準に解答数を設定しています。

違う観点で表を組み替えます。

【解かなくて良い問題数】

| 科目 | 問題数 | 40点ライン | 50点ライン | 60点ライン |

| 経済学 | 25問 | 15問 | 12問 | 10問 |

| 財務会計 | 25問 | 15問 | 12問 | 10問 |

| 企業経営 | 41問 | 21問 | 16問 | 11問 |

| 運営管理 | 44問 | 24問 | 19問 | 14問 |

| 経営法務 | 25問 | 15問 | 12問 | 10問 |

| 経営情報 | 25問 | 15問 | 12問 | 10問 |

| 中小企業 | 42問 | 22問 | 17問 | 12問 |

ここで再度質問です。

「全部問題を解こうとしていませんか?」

違います!

合格点である60点を取るだけなら、どの科目も「最低10問は解かなくていい」ということです!

次は、40点を最低ラインとした場合で表を組み替えます。

【あと何問の判断】

| 科目 | 問題数 | デッドライン【基準】 | ハーフライン | 合格ライン |

| 経済学 | 25問 | 10問 | +3問 | +2問 |

| 財務会計 | 25問 | 10問 | +3問 | +2問 |

| 企業経営 | 41問 | 20問 | +5問 | +5問 |

| 運営管理 | 44問 | 20問 | +5問 | +5問 |

| 経営法務 | 25問 | 10問 | +3問 | +2問 |

| 経営情報 | 25問 | 10問 | +3問 | +2問 |

| 中小企業 | 42問 | 20問 | +5問 | +5問 |

それぞれのラインを以下のように定義します。

| ライン | 心構え | 時間 |

| デッドライン | 40点ライン 絶対に落としてはならない問題 | 正確にすばやく あとで見直す |

| ハーフライン | 50点ライン 頑張りどころ。自分の強みを活かす問題 | 時間かける 余裕があれば見直す |

| 合格ライン | 60点ライン 2択まで絞れるが、不確実性のある問題 | 取捨選択 |

| 得意科目ライン | 60点以上 ボーナスタイム発生! | 残り時間で解けるものを選択 あとは運 |

次に各科目の時間配分について、検討します。

【時間配分】

| 科目 | 問題数 | 全問 | デッドライン | ハーフライン | 合格ライン |

| 経済学 | 25問 | 2分24秒 | 6分 | 4分36秒 | 4分 |

| 財務会計 | 25問 | 2分24秒 | 6分 | 4分36秒 | 4分 |

| 企業経営 | 41問 | 2分12秒 | 4分30秒 | 3分36秒 | 3分 |

| 運営管理 | 44問 | 2分 | 4分30秒 | 3分36秒 | 3分 |

| 経営法務 | 25問 | 2分24秒 | 6分 | 4分36秒 | 4分 |

| 経営情報 | 25問 | 2分24秒 | 6分 | 4分36秒 | 4分 |

| 中小企業 | 42問 | 2分24秒 | 4分30秒 | 3分36秒 | 3分 |

この時間配分を見て、1問あたりにかけられる時間は約2分です。

みなさんは全ての問題を2分以内で解くことができますか?

全問を解く戦略はリスクが高い!

今まで解説した内容をまとめると、おすすめの試験の戦略は以下です。

【おすすめの戦略】

- いきなり問1から絶対解かない

- 最初の3~5分で全体を俯瞰する

- 解かない問題【約10問】を決める

- 60分科目:最大4分以内

- 90分科目:最大3分以内

- 時間を超えた場合は、潔くあきらめる

- 解かない問題は選択肢を決めておく

- 解けた問題を見直す

- マークシート転記ミスがないか確認

- 名前を書き忘れていないか確認

当たり前ですが、時計は必ず「ストップウォッチ機能のあるもの」で臨んでください。時間配分を感覚で測るのは、登山の時に日没を計算していない行為と一緒です。

また時間配分で、特に気を付けなければならないのは財務会計です。

計算処理の複雑なものは後回しにする。

財務会計は計算処理の時間が含まれます。問題が簡単であっても、計算処理が複雑という意地悪問題がありますので、計算がシンプルもしくは計算のいらないものから優先し、計算の複雑なものはあとで落ち着いて解くことをおすすめします。

もう一度質問します。

「いきなり問1からを解き始めますか?」

それは・・・

リスクが高い!

必ず試験が始まったら、全体を俯瞰し「どの問題を解くかを選択すること」が重要です。

3年間、非効率的な試験対策をしてきた私だから言えます。いきなり問題を解くという完璧主義だと、合格が遠のきます。

自分の性格がなかなか変えられない方ほど、明確なラインを持って、試験に臨むことが重要です。

最初から順番に解く!

いかに60点を取るかが大事だ!

過去問10年分を3回転

合格のための前提条件、最後の1つは「過去問10年分を3回転」したかです。

私は以下の失敗を3年間でしています。

| 勉強法 | 結果 | 原因 | |

| 1年目 | TACの通信教材のみ | 3科目合格 | 経営法務足切り |

| 2年目 | 過去問5年分3回転 | 2科目合格 | 4点足りなかった |

| 3年目 | 過去問10年分3回転 | 2科目合格 | そこそこ余裕あり |

最速の合格を目指すのなら、やはり「過去問を中心に勉強をする」ことが正しいやり方です。

みなさんの中にはひたすら「インプット」に時間をかけすぎている方はいませんか?

私がそうでしたが、試験に合格するという観点だけでいけば、非常に非効率的な勉強方法です。はっきり言います。

過去問3年分を3回転して初めて、土俵入りです。

もちろん合格しないわけではありませんが、「運」の確率要素が高くなります。

「過去問3回転できなかったよ・・・」

まだ間に合います!

全部解く必要はないからです!

全体を俯瞰し、過去問の何を優先して解かなければならないかが分かるはずです。

以下に、主要科目の頻出例を挙げますので参考にしてください。

【財務会計】

| 出題領域 | 内容 |

| 安全性分析 | 流動比率 固定長期適合率 負債比率 インタレスト・カバレッジ・レシオ |

| CVP分析 | 損益分岐点比率 安全余裕率 |

| 設備投資の経済性計算 | 税引き後キャッシュフロー 正味現在価値 回収期間法 内部収益率 |

| 株価と債券価格の計算 | 配当割引モデル PER・PBR |

| 企業価値の算定 | 加重平均資本コスト 配当割引モデル |

| 最適資本構成 | MM理論 資金調達構造 |

| リターンとリスク | 期待値と標準偏差 |

| CAPM | CAPM β値 最適ポートフォリオ |

| デリバティブ | オプション取引 |

| 決算整理 | 売上原価の計算 |

| 間接法によるキャッシュフロー計算 | キャッシュフローの計算 |

| 原価計算制度 | 標準原価計算 個別原価計算 総合原価計算 |

【企業経営理論】

| 出題領域 | 内容 |

| 経営戦略の構成要素 | ドメイン 企業ドメイン・事業ドメインなど |

| 成長戦略 | PPM 経験曲線 |

| 競争優位性 | バリューチェーン リーダー・チャレンジャー フォロワー・ニッチャー コスト・リーダーシップ 差別化戦略 集中戦略 範囲の経済 規模の経済など |

| 製品アーキテクチャ | プロダクトライフサイクル 死の谷など モジュール型 デファクトスタンダード |

| 企業間連携 | M&Aの手法 MBO・MBIなど |

| 組織論 | 機能別組織 事業部制組織 マトリックス組織 モチベーション理論 マズロー ハーズバーグなど リーダーシップ理論 職務拡大 職務充実 |

| マーケティングマネジメント | デモグラフィック ジオグラフィック サイコグラフィック |

| 消費者購買行動 | 購買意思決定プロセス ライフタイムバリュー |

| 価格の設定 | 価格弾力性 心理的価格政策 (端数価格・慣習価格・名声価格など) 価格戦略 (エブリデーロープライスなど) |

| チャネル | フランチャイズチェーンなど |

| プロモーション | AIDMA AISAS インターネット広告など |

【運営管理・生産管理】

| 出題領域 | 内容 |

| 生産管理の基本 | QCD【PQCDSME】 5S ECRS 多品種少量生産・小品種多量生産 |

| レイアウト | SLP 【システマティックレイアウトプランニング】 |

| 生産方式 | サイクルタイムの計算 編成効率とバランスロスの計算 JIT 生産座席予約方式 製番管理方式など |

| 製品の開発・設計とVE | VE ∟価値(機能/コスト) ∟機能の種類(使用機能・貴重機能など) |

| 生産計画と生産統制 | アローダイヤグラム 移動平均法 指数平滑法 |

| 資材管理 | 製造部品表(の計算) |

| 在庫管理・購買管理 | 定量発注方式 定期発注方式 ABC分析 |

| 可用率 | 作業工程分析 運搬活性分析 マテリアルハンドリング 連合作業分析 作業と余裕 ∟主作業・付随作業などの種類 余裕率の計算 ∟内掛け法・外掛け法 |

| 品質管理 | GC7つ道具 |

| 設備管理 | 保全活動の分類 ∟維持活動・改善活動など 平均故障間隔 平均修復時間 可用率 |

| 情報システム | CAD・CAM |

【運営管理・店舗、販売管理】

| 出題領域 | 内容 |

| 法律 | 大規模小売店舗立地法 |

| 店舗立地 | ショッピングセンターの特徴 |

| マーチャンダイジング | フェイス管理 商品回転率の計算 GMROIの計算 値入率の計算 相乗積の計算 |

| 価格設定と販売促進 | インストアプロモーション ∟非価格手動型 ∟価格手動型 客単価向上策 |

| 物流機能 | ピッキング 一括物流センター 共同輸配送 |

| 情報システム | RFM分析 CRM LTV |

| 在庫管理・購買管理 | 定量発注方式 定期発注方式 ABC分析 |

・・・不安なものがある!

必須問題をまず抑えておこう!

「3年間で全科目合格」というと、全科目合格の合格ラインを超える勉強をしてきたという自信が備わります。・・・しかし、それって人生の時間で見たときにどうでしょうか?1年で合格をした人は、残りの時間を新たなノウハウに打ち込めます。どう考えても、最速の合格を狙うのであれば、全科目で60点を目指す方法が効率的です。科目合格を使う戦略はさきほど説明したとおり、相殺科目を減らすことになるからです。科目合格していくのは得意科目が多いのでそうなるのは自然の流れです。逆に不得意科目もその年によっては簡単になることもあるし、得意科目も難化する場合もある。中小企業診断士1次試験はそういう構造をしていることを理解することが重要です。逆に言うなら、科目合格をし長く勉強した方に不利な矛盾点は少し考えて欲しいですね。「でも全科目を取ってやる!」という私と同じ道を歩んだ方には1つ良いことがあります。長く勉強した分、「使える知識」として定着している可能性が高いということです。結果論ですが、私は3年間、常に参考書を仕事の実務と同時並行でアウトプットしていました。「そこは過去問でアウトプットでしょ!」。そのとおりなんですが。笑。実務でアウトプットしたことで「診断と助言」に「知識×経験がマッチした状態」になりました。診断士は取るだけでは全く役に立たない資格です。その本質的なアウトプットと、効率的な勉強のアウトプットをできた人間は本当にすごい人だと思います。

「過去」は必ず繰り返す

おすすめの過去問題集についてはこちら。

選択肢の統計分析

「あと2択まで絞れたけど・・・どっちか選べない!」

それもそのはず。試験を作成している側の意図はみなさんを迷わせて、「不合格」にすることが目的です。

あなたは直観に頼りますか?

それとも統計的な判断に頼りますか?

「そんなこと言っても、結局は運じゃないの?」

確かに一理あります。ただし、運も確率を上げることができるんです!

中小企業診断士は外部環境を統計データを基に分析し、機会や脅威を検討していきます。中小企業診断士を目指すのであれば、統計に頼ることも1つの方法です。

戦略的に60点を取るためには、解かない問題の選択肢を決めておく必要があります。ここでは以下の内容について解説します。

- 選ばれやすい選択肢の考察

- 年度別・選択肢の考察

- まとめ・参考

あくまで試験問題をやりこんだ先に最後の「運」をつかむものとして読んでください。

選ばれやすい選択肢の考察

「やっぱり【ウ】が多いのかな?」

「いやいや、それは【均等に割合】があるんじゃないの?」

確かに均等であるなら、ア~エで均等に25%ずつになっているはずです。

もちろん、今から解説する分析、考察が100%当たる訳ではないですが、少なくとも0%から1%くらいの正答率が上がるはず。

それではさっそく、過去10年の科目別の選択肢の割合をみていきましょう!

※平成25年~令和4年度実施の正答より

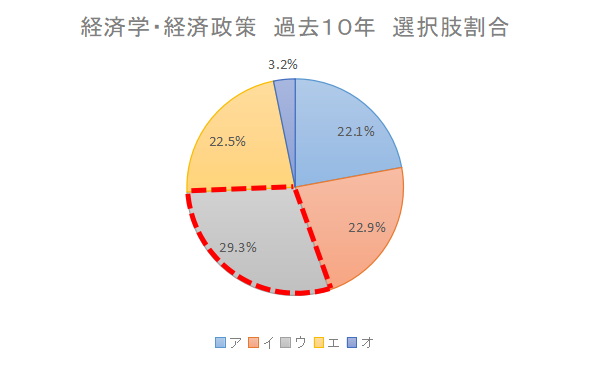

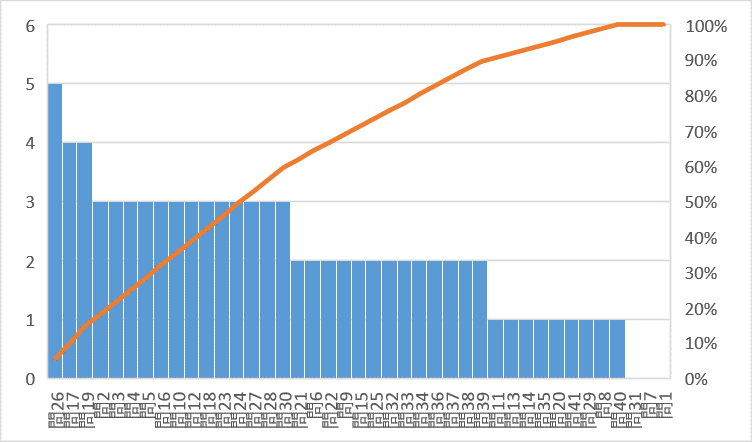

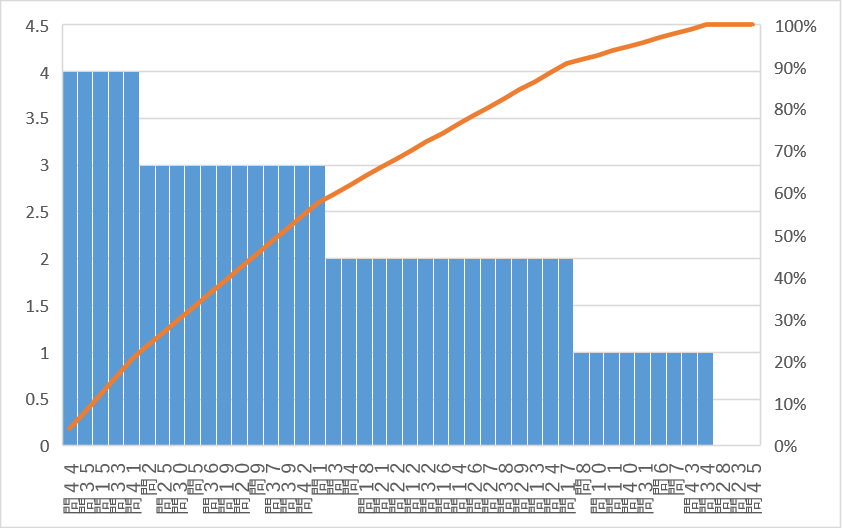

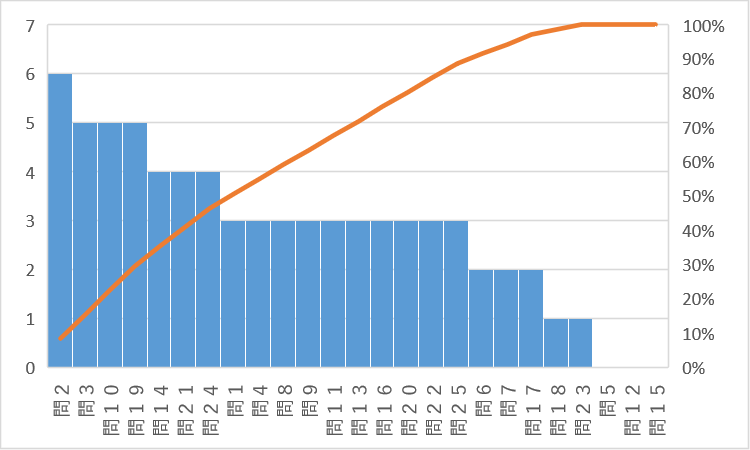

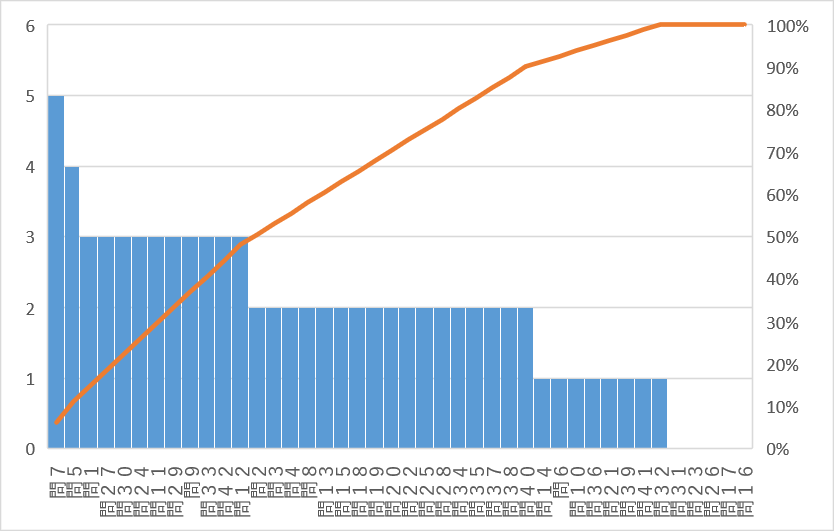

①経済学・経済政策

経済学の過去10年の選択肢割合は明らかに【ウ】が統計上多い結果です。他は「ア」→「エ」→「イ」の順に確率が上昇することから、「ア」が最も選択肢の割合としては低くなっています。なお、「オ」はもともと回答数が少ないので除外して考えます。

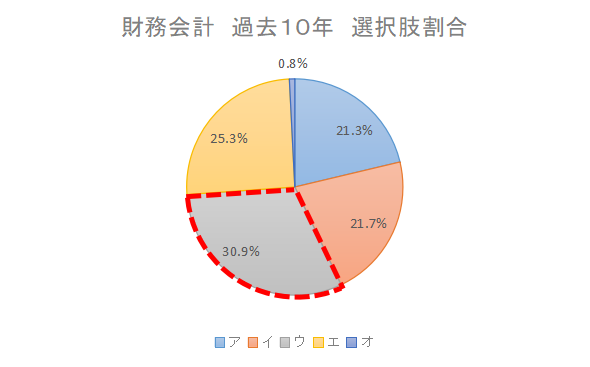

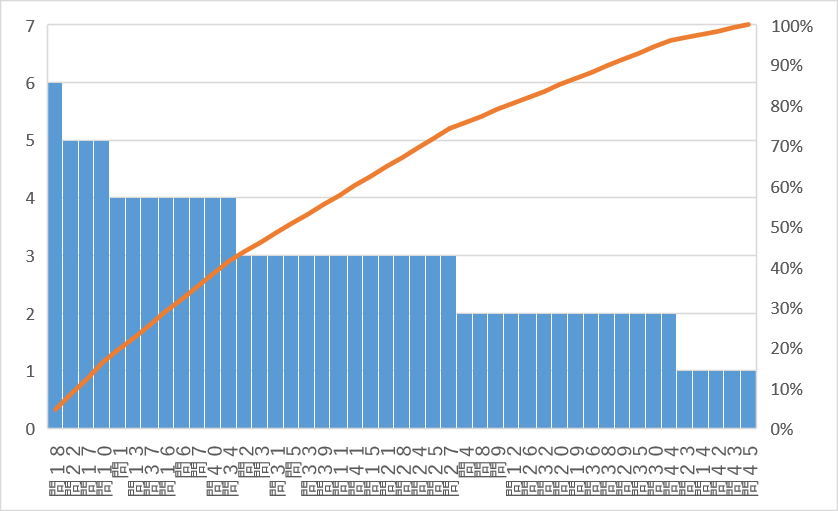

②財務会計

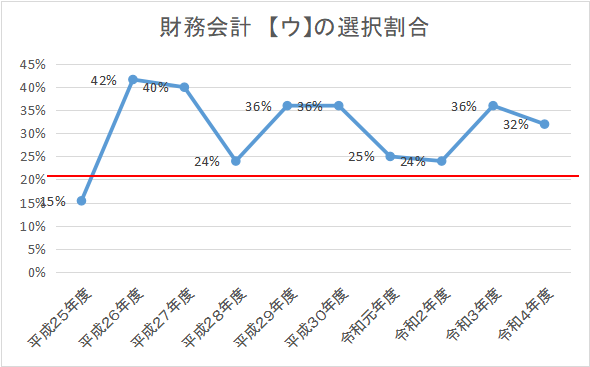

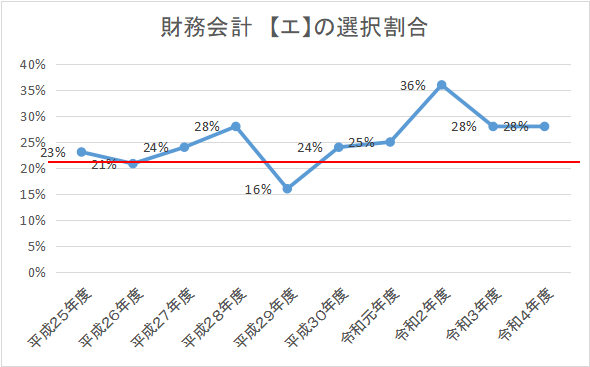

財務会計の過去10年の選択肢割合は、突出して「ウ」の選択割合が高い状況です。次に「エ」が明らかに高い。「ア」「イ」が低いという統計結果が得られました。

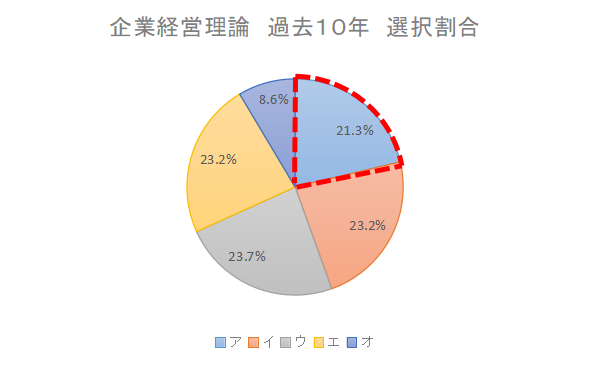

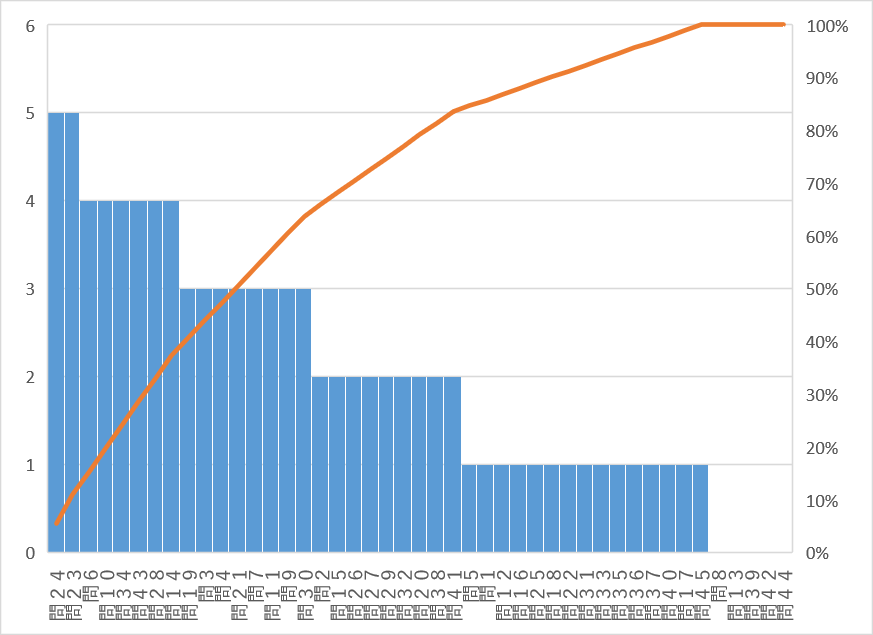

③企業経営理論

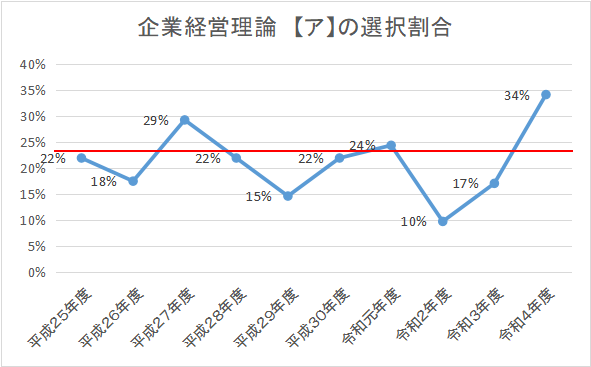

企業経営理論は「ウ」が最も高い選択割合ですが、「イ」、「エ」と近似値となっています。しかし、明らかに「ア」のみは他の選択肢より低い傾向がある統計結果が得られました。

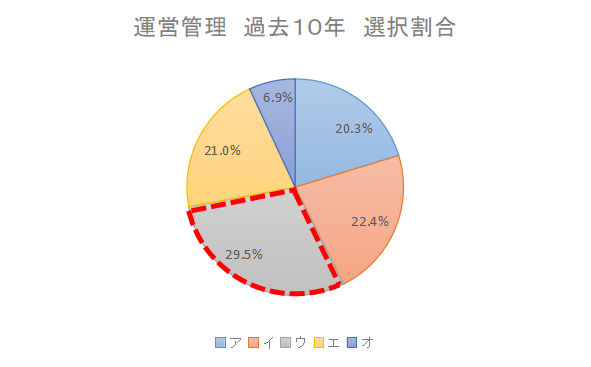

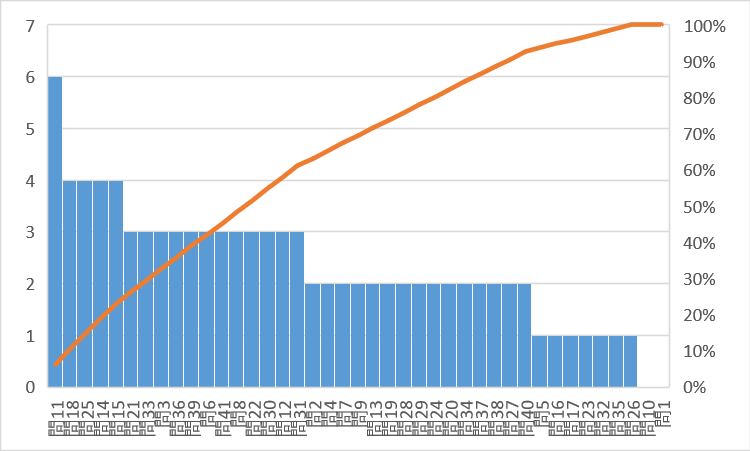

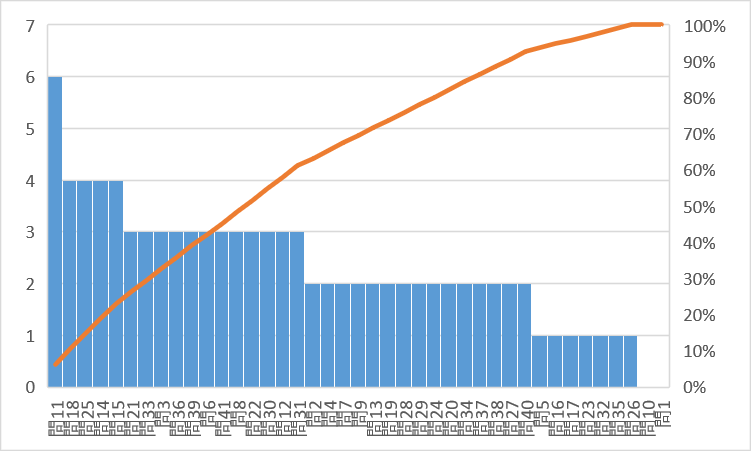

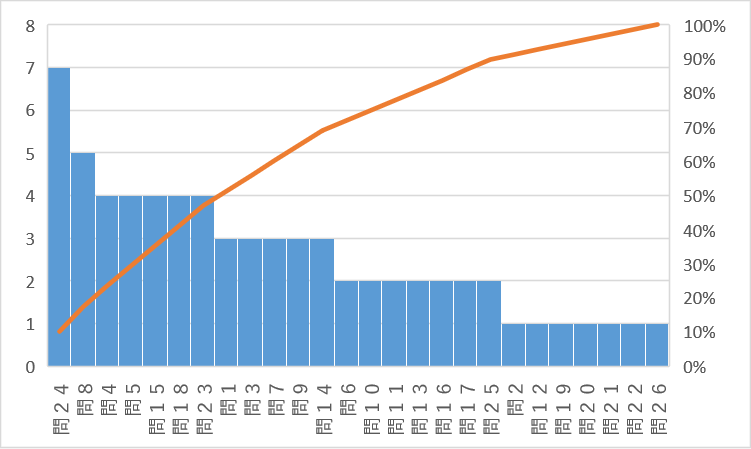

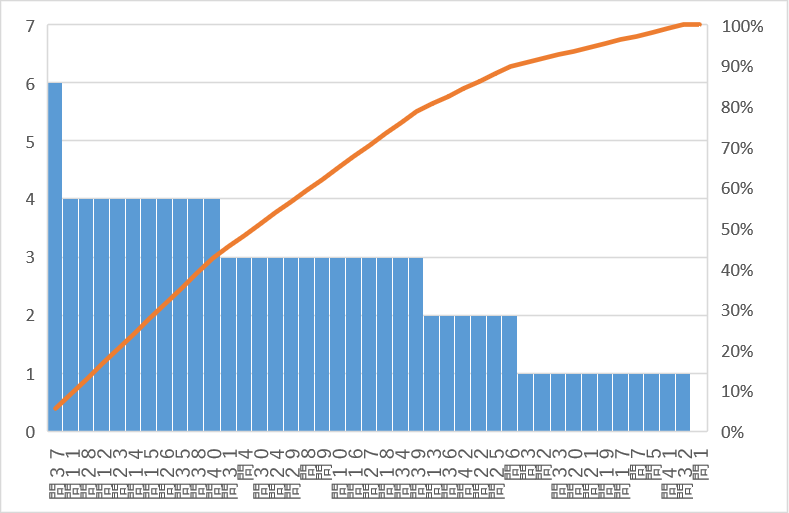

④運営管理

運営管理は突出して「ウ」の選択肢割合が高いです。次に「イ」が高く、「ア」と「エ」が低い傾向にある統計結果が得られました。

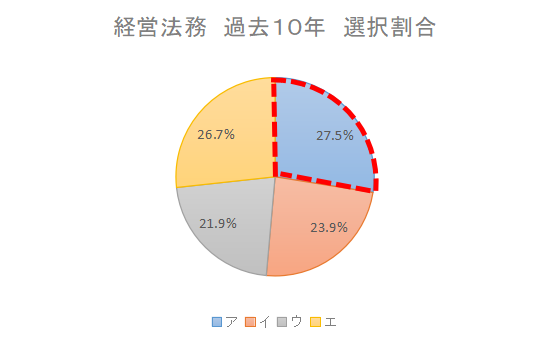

⑤経営法務

経営法務は「ア」の選択割合が明らかに高く、次いで「エ」の選択割も高い傾向にあります。逆に「イ」「ウ」の選択肢割合が低いという特徴があります。

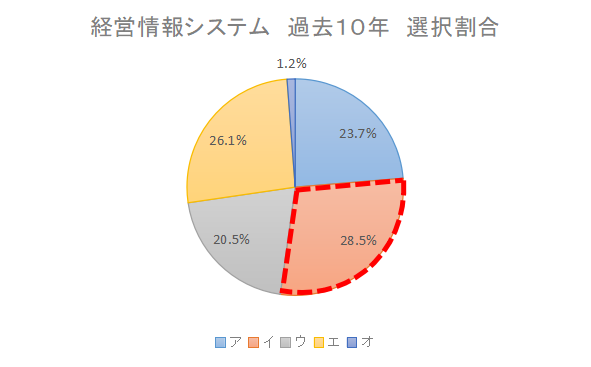

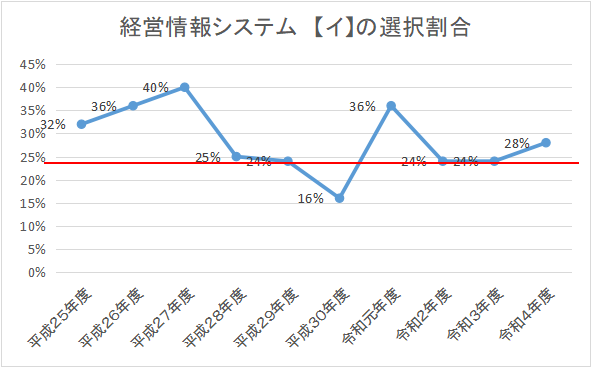

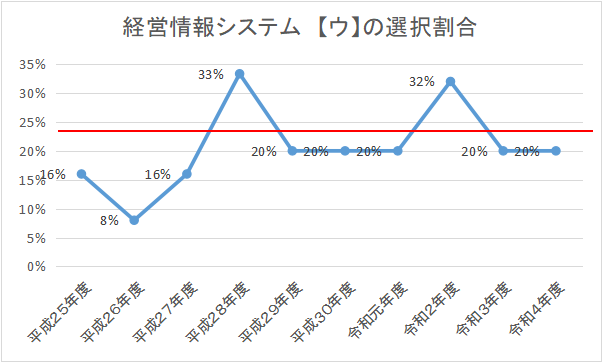

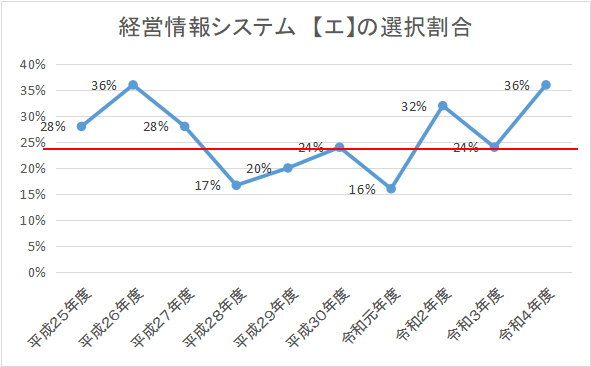

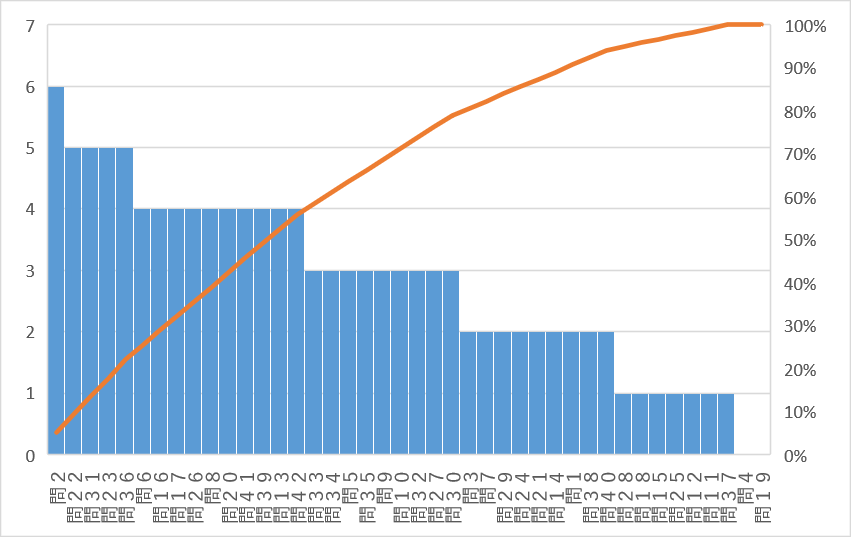

⑥経営情報システム

経営情報システムは明らかに「イ」の選択肢割合が高く、次いで「エ」の選択肢割合が高い統計結果が得られました。「ウ」→「エ」→「ア」→「ウ」という確率で低くなり、明らかに差がある傾向があります。

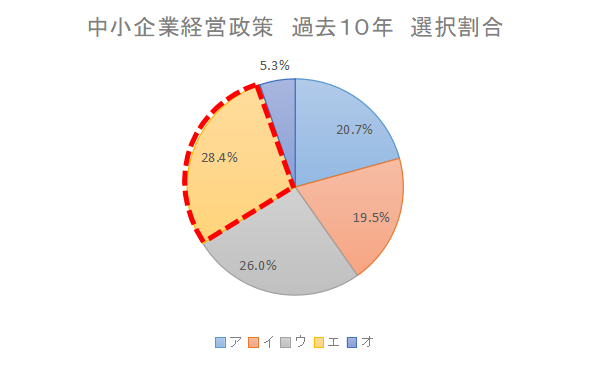

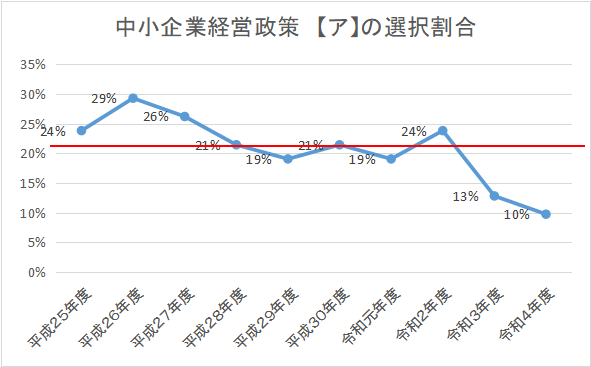

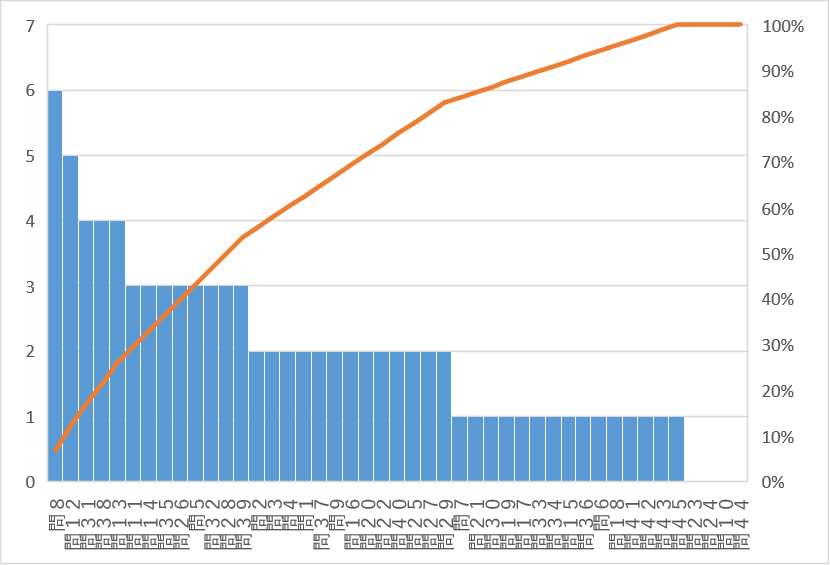

⑦中小企業経営政策

中小企業経営政策は明らかに「エ」の選択肢割合が高く、次いで「ウ」の選択肢割合が高いです。逆に「ア」「イ」の選択割合が低い傾向である統計結果が得られました。

これらの統計結果を基に解答する場合、仮に2択まで選択肢が絞られたとき、確率の高い解答を選ぶことで、「運」が少し上昇する可能性があります。

年度別・選択肢の考察

「科目別に選ばれやすい選択肢があるのはわかったけど、各年ごとの傾向ってあるの?」

そんな疑問に対し、過去10年の科目別の選択肢の統計をとってみましたので参考にしてください。

まず、前提として表の見方について解説します。

表は科目別の選択肢が選ばれた割合を表しています。「赤のライン」は全選択肢(ア~オ)の中央値を表しています。

「赤のライン」である中央値を超える点が明らかに選択されている割合の高い年として、基準を前提として設定しています。

それではみていきましょう。

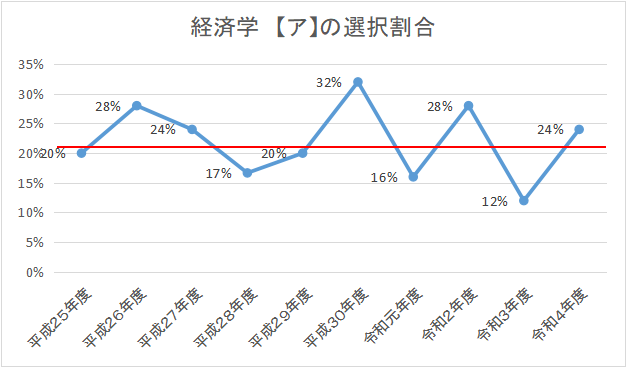

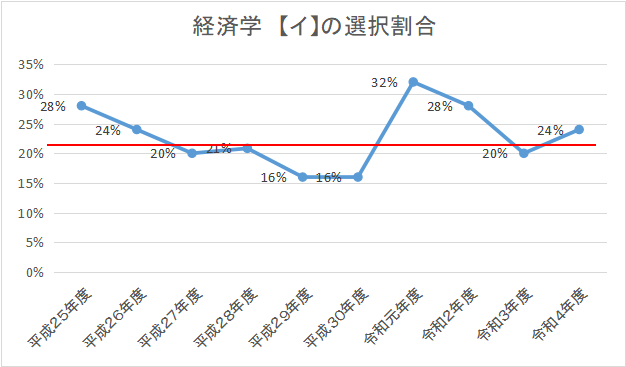

①経済学

経済学の【ア】の選択割の特徴は、隔年ごとに選択肢割合が「高い」→「低い」を概ね繰り返している傾向がある統計結果が得られました。

この傾向でいくのであれば、令和5年度の「ア」の選択割合は低くなる可能性があります。

経済学の【イ】の選択割合の特徴は、中央値より低い「底」を基点に上昇していく傾向がある統計結果が得られました。令和3年度を「底」とするのであれば、令和5年度の選択割合は上昇する可能性があります。

経済学の【ウ】の選択割合の特徴は安定して高い選択割合である統計結果が得られました。【ウ】の選択割合は滅多に中央値を割ることがなく、他の選択肢と比較して明らかに高い傾向を維持しています。

経済学の【エ】の選択割合の特徴は現在、下降傾向にある統計結果が得られました。この判断は賛否別れる可能性がありますが、令和4年度を「底」と考えた場合、令和5年度の選択割合は上昇する確率が高いと考えられます。

※【オ】について

オまである問題が少なく、あまり選択がないため割愛します。

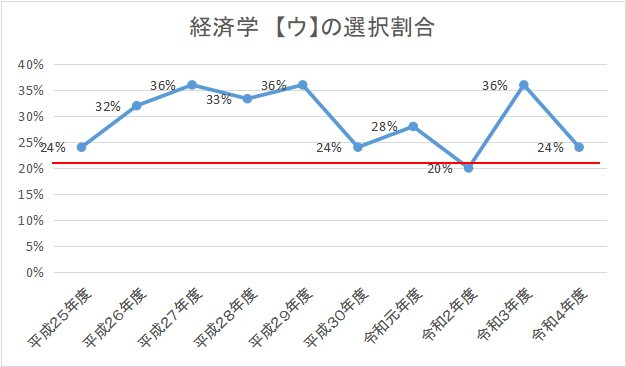

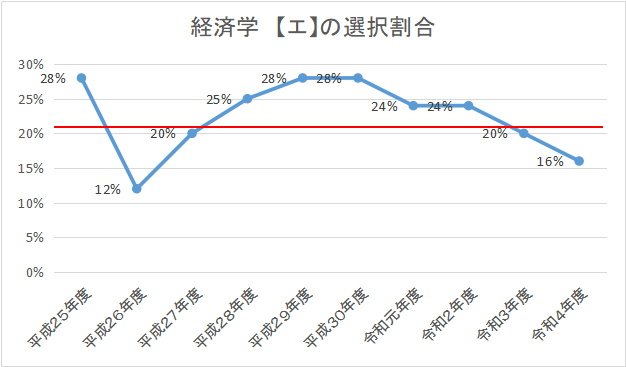

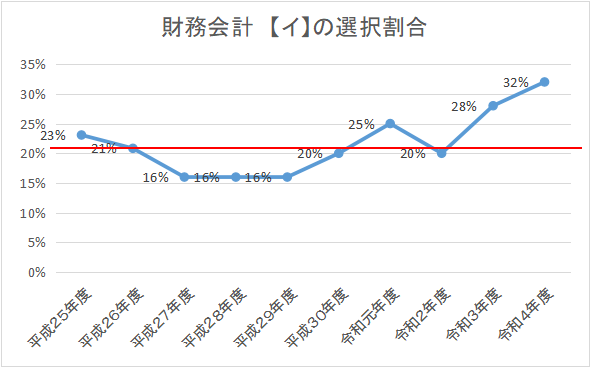

②財務会計

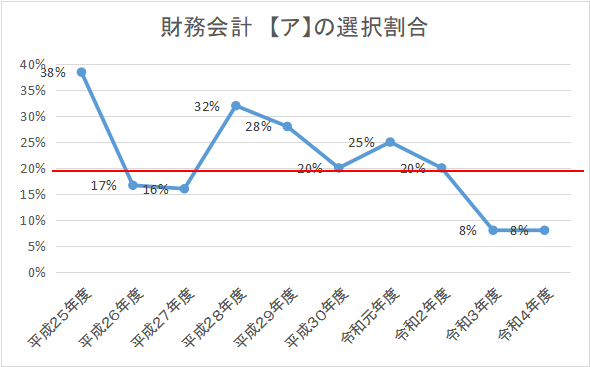

財務会計の【ア】の選択割合は直近2年間で明らかにほとんど選択されていないほど低い傾向である統計結果が得られました。過去2年以上でこの低確率が続いていることはないので、本年度は【ア】の選択割合が高くなる可能性があります。

財務会計の【イ】の選択割合は令和4年度まで急上昇した統計結果が得られました。全体的に選択割合が30%を超えた年の次の年は急下降する可能性がありますので、令和5年度の【イ】の選択割合は下降する可能性があります。

財務会計の【ウ】の選択割合は平成25年の「底」を除けば明らかに高い傾向を維持しています。次の【エ】の選択割合以外では、確率的に選ばれやすい選択肢である可能性があります。

財務会計の【エ】の選択割合は平成28年の「底」を除けば【ウ】に次いで高い傾向のある統計結果が得られました。【ウ】と【エ】の選択肢が最後に残った場合の正答確率は悩みどころですが、概ね【ウ】の選択割合が高くなる傾向になる可能性が高いようです。

【オ】について

オまである問題が少なく、あまり選択がないため割愛します。

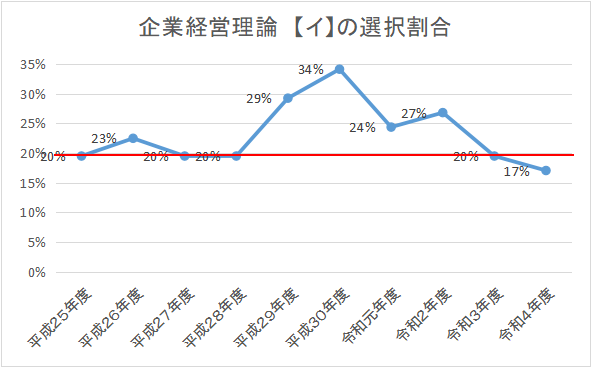

③企業経営理論

企業経営理論の【ア】の選択割合は中央値を超えた次の年度は極端に選択割合が下がる傾向がある統計結果が得られました。この傾向で行くと、令和5年度は大きく下がる可能性があります。

企業経営理論の【イ】の選択割合は他の選択肢と比較し唯一中央値より下回る確率がほとんどない統計結果が得られました。昨年度は10年間の統計上、【ア】の選択割合が突出したため、他の選択肢同様、中央値を割りました。過去10年を通して、安定して選択される可能性のある選択肢といえます。

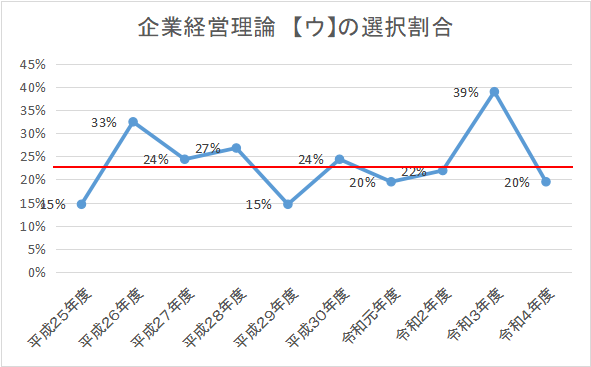

企業経営理論の【ウ】の選択割合は中央値を超えた年を起点に乱高下する統計結果が得られました。過去10年をみれば、全体の選択割合は高いものの、明らかに高い年と明らかに低い年が概ね交互に発生している状況です。令和4年度が明らかに下降しているため、令和5年度の選択割合は上昇する可能性があります。

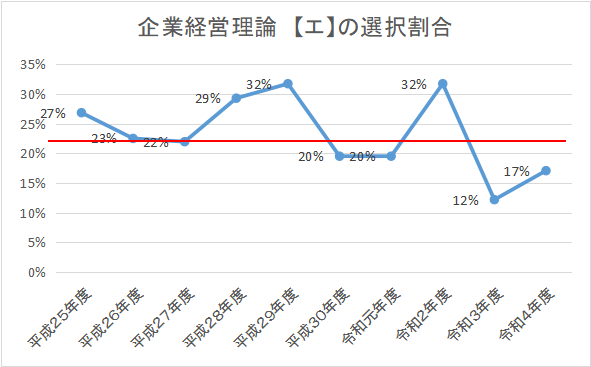

企業経営理論の【エ】の選択割合は直近2年は明らかに低確率で推移した統計結果が得られました。過去10年の傾向を見れば、中央値に近い、もしくは中央値より低い選択割合の翌年は大きく選択割合が高くなる可能性があるため、令和5年度の選択割合は高くなる可能性があります。

【オ】について

オまである問題が少なく、あまり選択がないため割愛します。

④運営管理

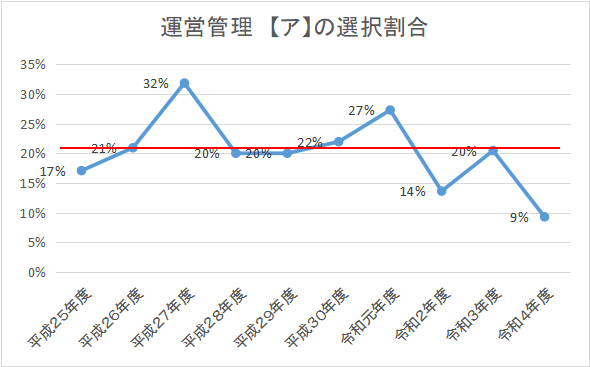

運営管理の【ア】の選択割合は直近3年間は低水準で推移している統計結果が得られました。令和4年度がほとんど選択されていない「底」の年であるため、選択割合が高くなる可能性があるものの、大きく跳ね上がるかは検討の余地ありです。

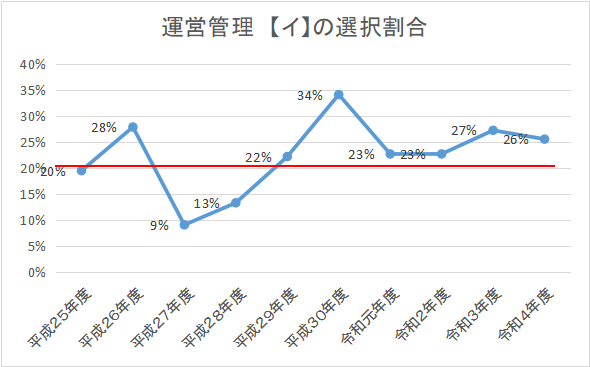

運営管理の【イ】の選択割合は平成29年度以降、安定した選択割合を維持している統計結果が得られました。平成27年、平成28年の「底」があるものの直近では安定して選択される可能性があります。

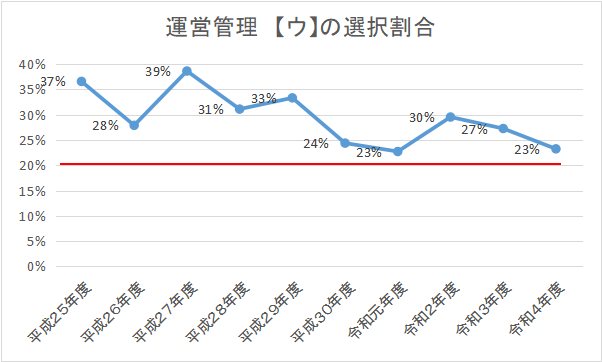

運営管理の【ウ】の選択割合は過去10年全ての期において中央値より高い統計結果が得られました。過去10年間でもれば選択割合23%が底であり、令和5年度の選択割合は上昇する可能性があります。

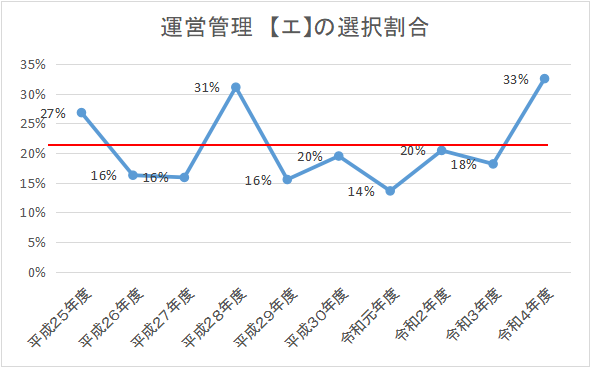

運営管理の【エ】の選択割合は1年ごとに乱高下を繰り返している統計結果が得られました。令和4年度が突出して高い選択割合になっているため、令和5年度は大きく下がる可能性があります。

【オ】について

オまである問題が少なく、あまり選択がないため割愛します。

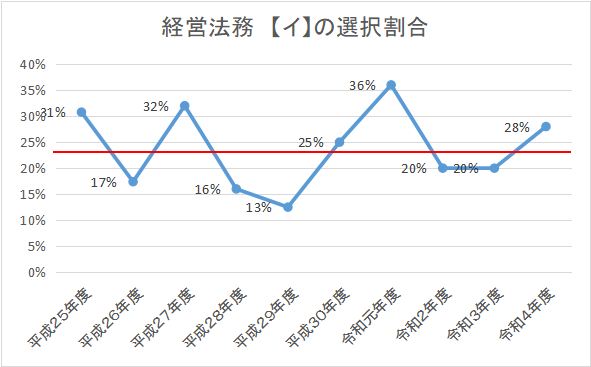

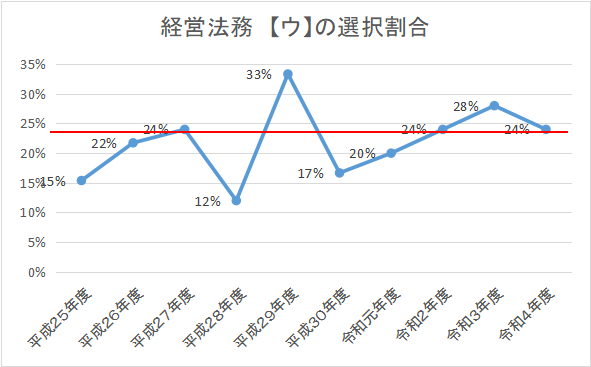

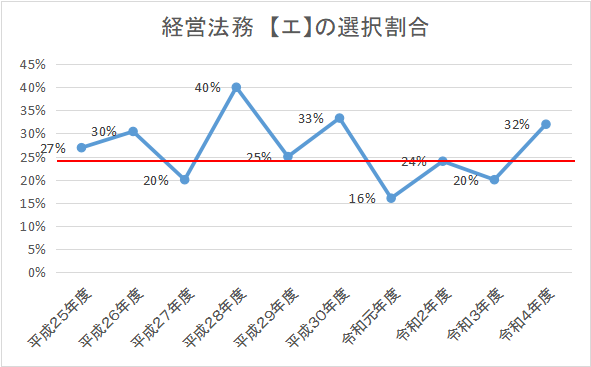

④経営法務

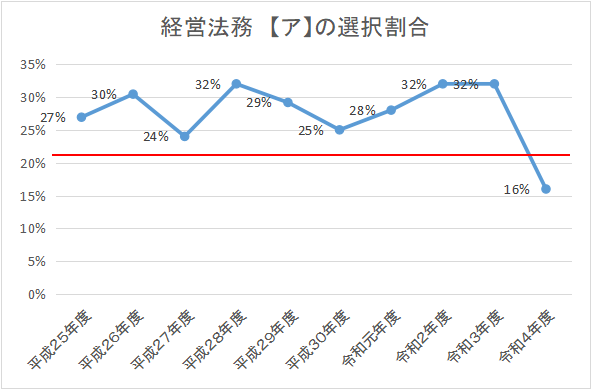

経営法務の【ア】の選択割合は中央値より明らかに高い水準で推移している統計結果が得られました。しかし、令和4年度のみが明らかに急降下したイレギュラーの年になっています。この結果をどうとらとらえるか悩みどころですが、基本的に30%を超えている年も多いため、令和5年度は選択割合として高くなる可能性があります。

経営法務の【イ】の選択割合は中央値を大きく上回った翌年は低下する傾向のある統計結果が得られました。選択割合が30%を超えた翌年に大きく下がる傾向があるため、令和5年度は引き続き選択割合が上昇する可能性があります。

経営法務の【ウ】の選択割合は概ね低い選択割合である統計結果が得られました。また突出して低い選択割合になった翌年以降は改善傾向になることから、令和5年度は令和4年度に引き続き、下降トレンドになる可能性があります。

経営法務の【エ】の選択肢は1年ごとに乱高下を繰り返す統計結果が得られました。令和4年度の選択割合が高かったため、令和5年度は選択割合が低くなる可能性があります。

【オ】について

オまである問題が少なく、あまり選択がないため割愛します。

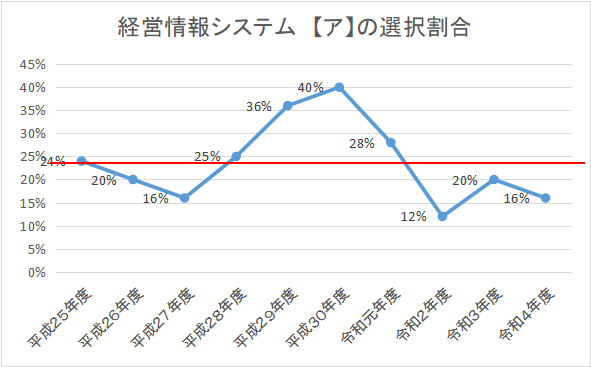

⑥経営情報システム

経営情報システムの【ア】の選択割合は直近3年間は低水準で推移している統計結果が得られました。少し読みづらい動きをしていますが、明らかに高い年があることから、低水準トレンド→高水準トレンドで入れ替わる可能性があるため、令和5年度は選択割合が高くなる可能性があります。

経営情報システムの【イ】の選択割合はほとんどが中央値を超えている統計結果が得られました。令和30年度の「底」を除けば他の選択肢と比較して最も高い選択割合を維持しています。令和4年度が30%を超える突出した選択割合になっていないため、令和5年度も高い選択割合になる可能性があります。

経営情報システムの【ウ】の選択割合は3年ごとに高い選択割合になる統計結果が得られました。また、綺麗に20%が続く傾向のある特徴があります。令和5年度はこの流れでいくなら、中央値より低い選択割合になる可能性があります。

経営情報システムの【エ】の選択割合は中央値を起点に乱高下する統計結果が得られました。令和4年度が大きく上昇しているので、令和5年度は選択割合が下がる傾向があります。

【オ】について

オまである問題が少なく、あまり選択がないため割愛します。

⑦中小企業経営政策

中小企業経営政策の【ア】の選択割合は概ね低水準で推移している統計結果が得られました。しかし、令和3年度、令和4年度が明らかに選択割合が低すぎるため、令和5年度は中央値程度まで補正がされる可能性があります。

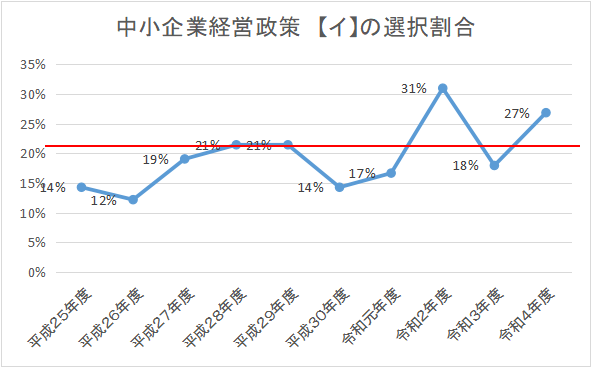

中小企業経営政策の【イ】の選択割合は概ね低水準で推移している統計結果が得られました。ただし直近5年間は乱高下する確率が上がっているため、令和5年度は選択割合が下がる可能性があります。

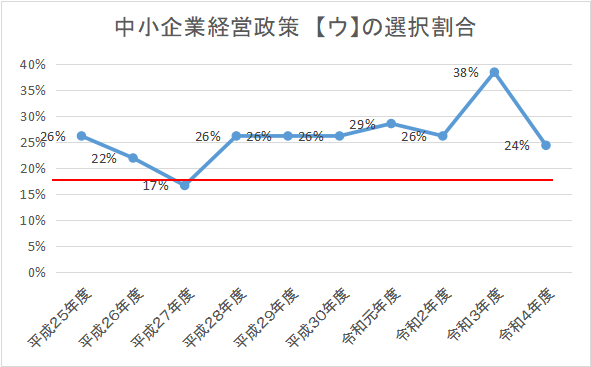

中小企業経営政策の【ウ】の選択割合は明らかに突出して選択される割合が高い統計結果が得られました。令和3年度に異常値が出ているため補正がされているものの、概ね高い水準は変わらない可能性があります。

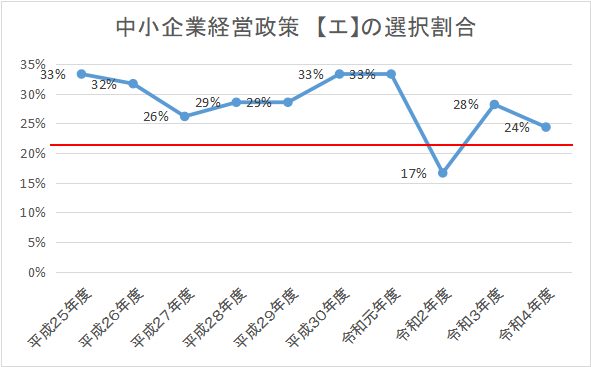

中小企業経営政策の【エ】の選択割合は最も選択される割合が高い統計結果が得られました。令和2年度に異常値が出ているものの概ね高い水準を維持しています。中小企業経営政策は過去10年の結果をみれば、明らかに【ウ】と【エ】に選択肢が偏る傾向がある可能性があります。

【オ】について

オまである問題が少なく、あまり選択がないため割愛します。

この年度ごとのトレンドグラフを見て皆さんはどう思われたでしょうか?

選択割合には一定のトレンドがある

もちろん最後に残った選択肢が何かによって、何を選択するかの割合が異なります。

明らかに選択割合の高い【ウ】との比較であれば、【ウ】を選択すると正答割合があがりますが、【ア】や【イ】などの平準的な正答割合を比較する場合はある程度のトレンドをつかんでおく必要があるかもしれません。

しかし、顕著なのは明らかに選択割合が30%を超えた翌年は下降する傾向が強いという事実があります。物事を多角的な面で捉えることは診断士としての醍醐味です。

意外に共通する傾向ある!

物事を多角的に診ることも重要だ!

まとめ・参考

過去10年間と本年度の傾向の予測をまとめると以下の特徴があります。重ねてお伝えしますが、あくまで統計上の傾向です。最後の選択で迷ったときの参考にしてください。

| 科目 | 項目 | 考察 |

| 経済学 | 全体 | 「ウ」の選択割合が最も高い |

| ア | 選択予測:低下 | |

| イ | 選択予測:上昇 | |

| ウ | 選択予測:高水準 | |

| エ | 選択予測:上昇 | |

| オ | 割愛 低い傾向 | |

| 財務会計 | 全体 | 「ウ」の選択割合が最も高い |

| ア | 選択予測:上昇 | |

| イ | 選択予測:低下 | |

| ウ | 選択予測:高水準 | |

| エ | 選択予測:安定 | |

| オ | 割愛 低い傾向 | |

| 企業経理論 | 全体 | 「イ」「ウ」が高い傾向 |

| ア | 選択予測:低下 | |

| イ | 選択予測:上昇・安定 | |

| ウ | 選択予測:上昇・安定 | |

| エ | 選択予測:上昇 | |

| オ | 割愛 低い傾向 | |

| 運営管理 | 全体 | 「ウ」の選択割合が最も高い |

| ア | 選択予測:上昇だが、低水準 | |

| イ | 選択予測:安定 | |

| ウ | 選択予測:高水準 | |

| エ | 選択割合:低下 | |

| オ | 割愛 全然ない訳ではない | |

| 経営法務 | 全体 | 「ア」の選択割合が最も高い |

| ア | 選択予測:上昇 | |

| イ | 選択予測:安定 | |

| ウ | 選択予測:低下 | |

| エ | 選択予測:低下 | |

| オ | なし | |

| 経営情報システム | 全体 | 「イ」の選択割合が最も高い |

| ア | 選択予測:上昇 | |

| イ | 選択予測:安定 | |

| ウ | 選択予測:低水準 | |

| エ | 選択予測:低下 | |

| オ | 割愛 低い傾向 | |

| 中小企業経営政策 | 全体 | 「エ」の選択割合が最も高い |

| ア | 選択予測:上昇 | |

| イ | 選択予測:低下 | |

| ウ | 選択予測:高水準 | |

| エ | 選択予測:安定 | |

| オ | 割愛 全然ない訳ではない |

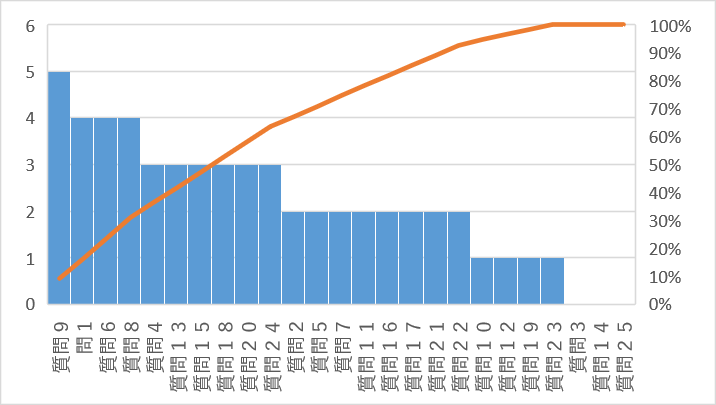

【参考:問い別の統計】

ここからの資料は、あくまでみなさんの参考として、考察をお願いします。

※重要

「問の順番」で並べています。具体的にいうと、問1に設問が2題あった場合は、問1の設問2は問2、次の問2は問3として集計していますのでご注意ください!

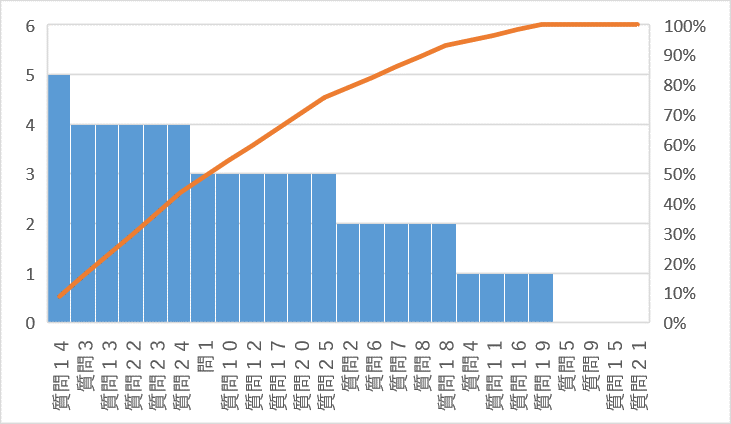

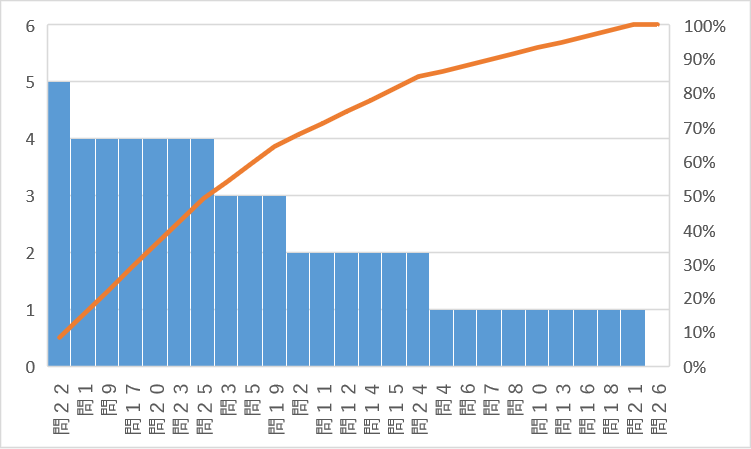

①経済学

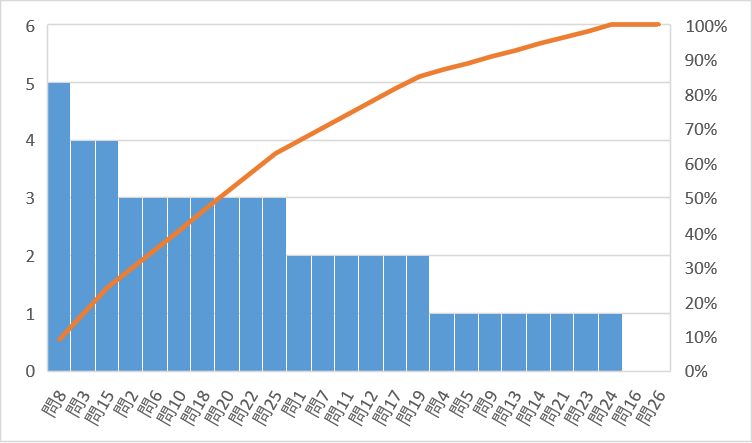

【ア】の過去10年間の問い別選択割合

【イ】の過去10年間の問い別選択肢割合

【ウ】の過去10年間の問い別選択肢割合

【エ】の過去10年間の問い別選択割合

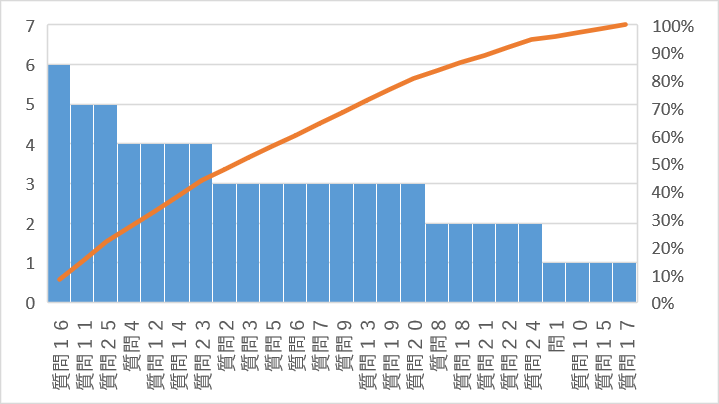

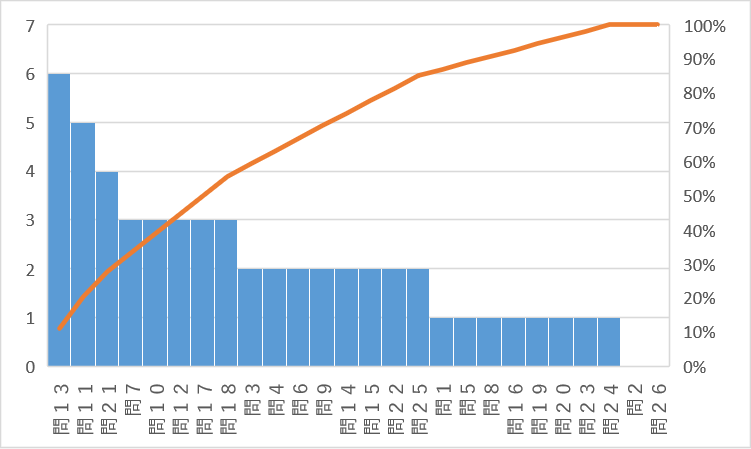

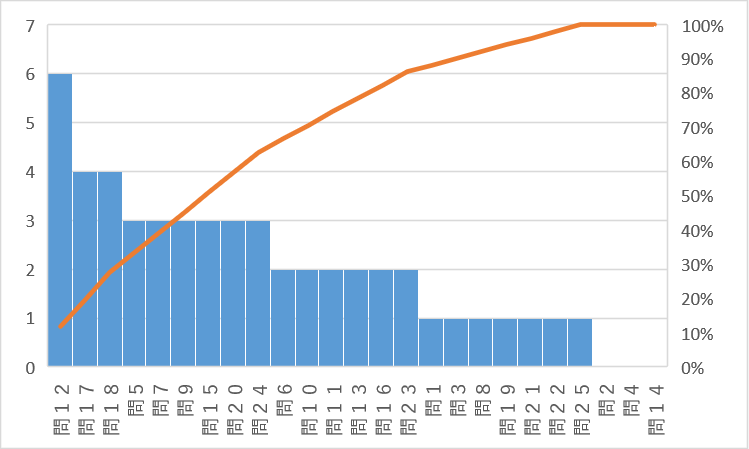

②財務会計

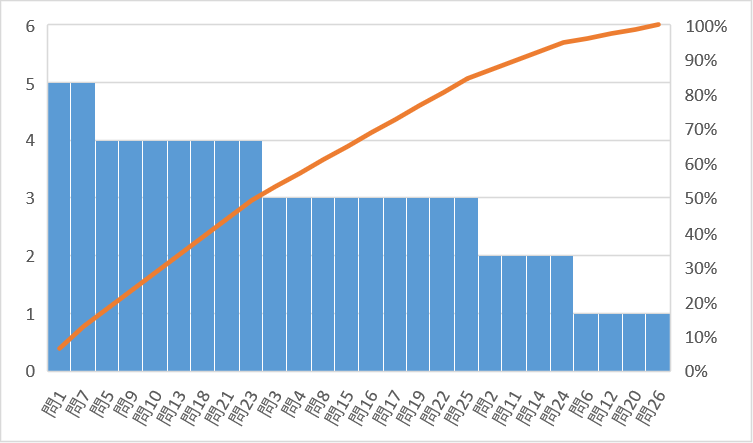

【ア】の過去10年間の問い別選択割合

【イ】の過去10年間の問い別選択割合

【ウ】の過去10年間の問い別選択割合

【エ】の過去10年間の問い別選択割合

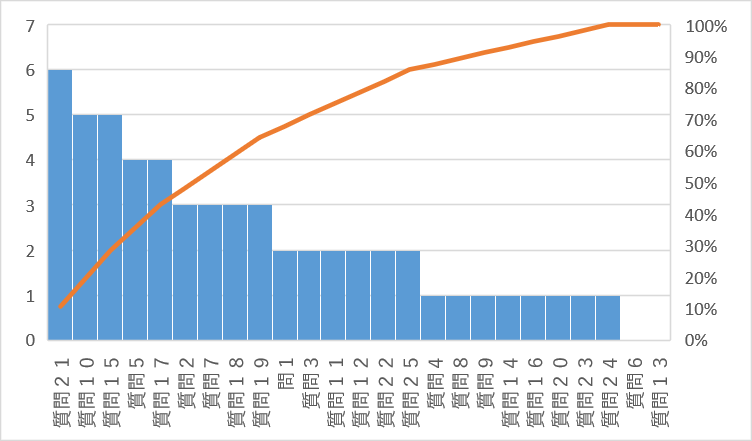

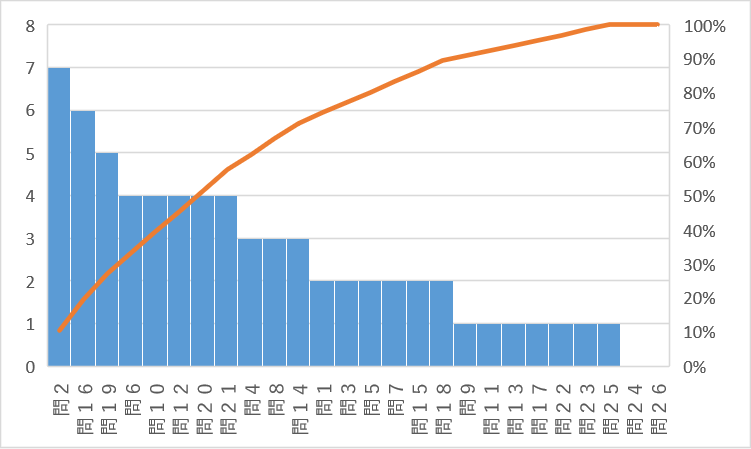

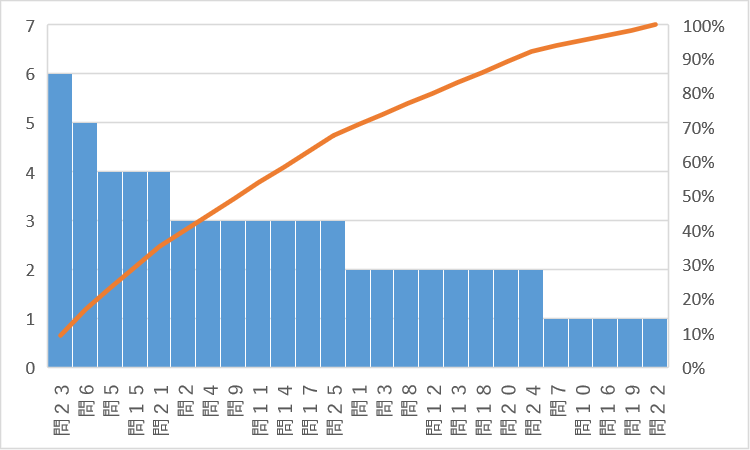

③企業経営理論

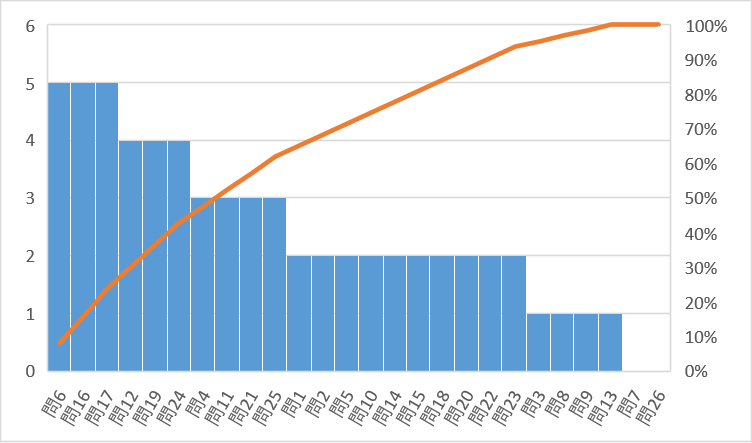

【ア】の過去10年間の問い別選択割合

【イ】の過去10年間の問い別選択割合

【ウ】の過去10年間の問い別選択割合

【エ】の過去10年間の問い別選択割合

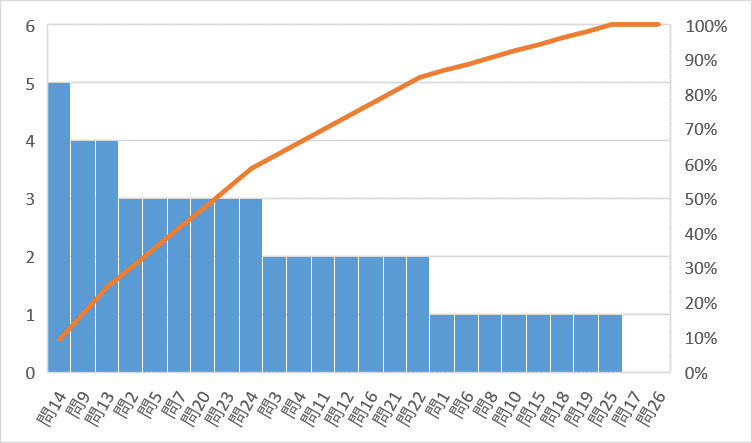

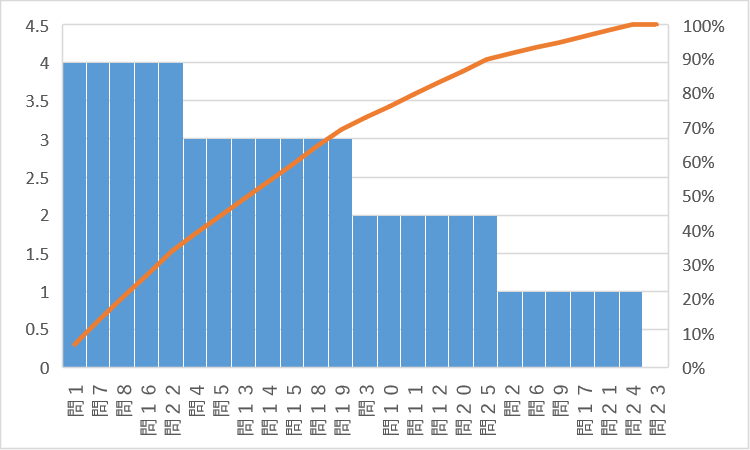

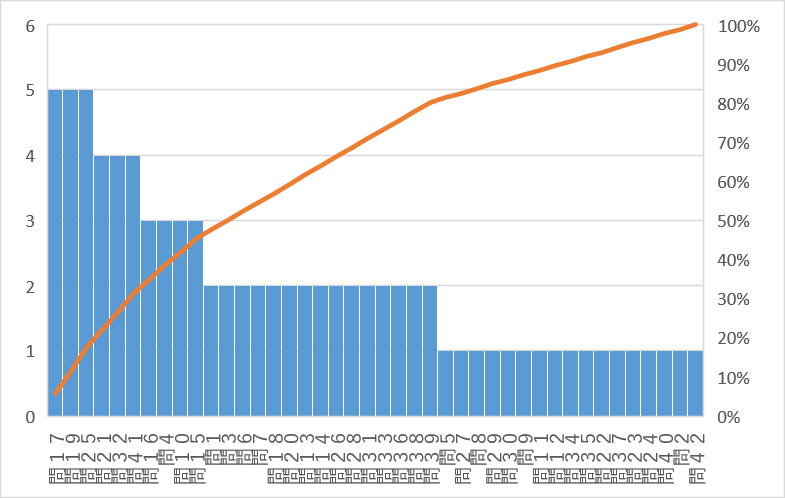

④運営管理

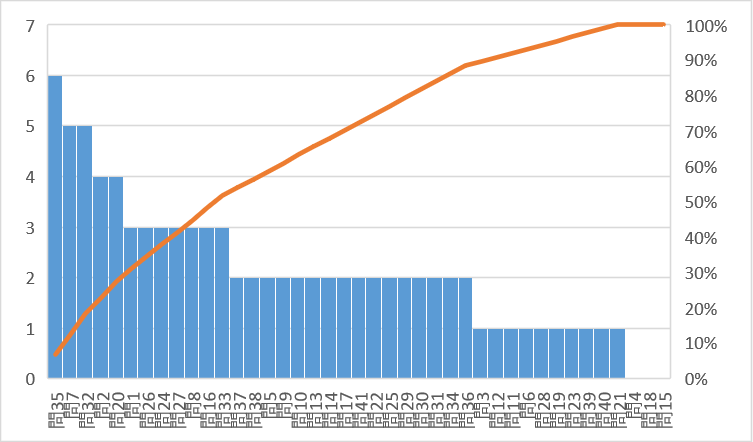

【ア】の過去10年間の問い別選択割合

【イ】の過去10年間の問い別選択割合

【ウ】の過去10年間の問い別選択割合

【エ】の過去10年間の問い別選択割合

⑤経営法務

【ア】の過去10年間の問い別選択割合

【イ】の過去10年間の問い別選択割合

【ウ】の過去10年間の問い別選択割合

【エ】の過去10年間の問い別選択割合

⑥経営情報システム

【ア】の過去10年間の問い別選択割合

【イ】の過去10年間の問い別選択割合

【ウ】の過去10年間の問い別選択割合

【エ】の過去10年間の問い別選択割合

⑦中小企業経営政策

【ア】の過去10年間の問い別選択割合

【イ】の過去10年間の問い別選択割合

【ウ】の過去10年間の問い別選択割合

【エ】の過去10年間の問い別選択割合

10年間選択なしがあるんだね!

あくまで確率論としてみてくれ!

試験道具の備忘録

「受験票忘れてる!やばい!遅刻する!」

そんなことあるか!と思うことが、当日ある可能性があります。なぜなら、普段の精神状態ではなく緊張状態で臨むため、意識が散漫になりがちです。

当たり前のことを、当たり前に準備し、当日は試験に集中していきましょう!

必須アイテム

まずは、絶対忘れてはならないものを一覧にしました。

| アイテム | 備考 |

| 受験票 | 絶対忘れないこと。落とす場所に入れない! |

| 筆記用具 | 事前に必ず道具の「整備」をしておく。 |

| 時計 | ストップウォッチ機能のあるもの。 |

| スマホ | クラウドなどのデータでまとめておくと、持ち物が減る |

| FP | ファイナルペーパー(まとめ) |

| 教材 | FPがあれば、必要最低限で良い |

| 長袖シャツ | 忘れると寒くて試験に集中できない場合あり。 |

試験当日に持って行くものは、知識を見直す「基本のもの」と、どうしても最後まで「不安なもの」のみ持って行くことをおすすめします。「基本のもの」は、TACの「要点整理ポケットブック」がおすすめです。コンパクトで絶対に落としてはならない論点をコンパクトにまとめてありますので、私はこれを持参していました。「不安なもの」は「ファイナルペーパー」です。最後まで不安な論点をまとめたものです。私はパソコンで事前に作成し、スマホのワンドライブで共有し、コンパクトにしていました。もちろん「紙」でも大丈夫です。休み時間は本当に大事です。トイレを済ませたら、最後の最後まで知識を詰め込む。計算式などで不安なものは試験開始と同時に、紙に書いて、アウトプットをすることが本当に大事だと試験を経験して思います。

おすすめの直前の見直し教材は以下です。

おすすめアイテム

次にあった方がいいものをまとめました。

| アイテム | 備考 |

| 目薬 | 試験集中による目の疲れ。回復。 |

| 湿布 | 肩の疲れを緩和。覚醒効果。 |

| 胃薬 | 急な腹痛予防。 |

| ヘパリーゼ | 肝臓強化。体調調整。 |

| フェイスシート | 覚醒効果。 |

| 菓子類 | フリスク・チョコレート |

| 食事 | コーヒー・サンドイッチ(軽食) |

食事はあまり、がっちり食べるより、短時間ですませて、できる限り、最後まで知識を詰め込む時間に宛てた方がおすすめです。

おすすめ筆記用具

はっきり言います。筆記用具にはこだわってください!マークシート転記は意外に時間のロスになりますので、1秒でも効率的に回答したい方は以下がおすすめです。

マークシート転記は、解答場所を間違わず、素早く、濃く、をいかに早く書けるかが勝負です。鉛筆はなるべく濃ゆいものが素早く書けますので、試してみてください。

もしかしたら、定規を使用してはダメだと思っているかたもいるので、おすすめします。必ず「透明」のものがおすすめです。

特に経済学は、グラフに線を引いて、角度や長さを考察すると難解な問題が出た場合も選択肢を絞れる可能性があります。透明の定規であれば、下が見えますので、線を引きやすい上に気づかなかった観点に気づく可能性が上がります。

忘れ物あったら、焦るよね!

試験に集中するための戦略だ!

まとめ

【全問は解くな!】中小企業診断士1次試験【合格する直前対策】の記事いかがだったでしょうか?

もう一度言います。中小企業診断士1次試験は、60点を取ることが目的です。戦略的に進めることで合格が近ずきます。

あなたを中小企業診断士にしたい!

参考リンク

その他、本サイトのコンテンツをご紹介します。

中小企業診断士試験の情報について、まとめています。

中小企業診断士に専門性が付けば、あなたの可能性は無限大!

中小企業診断士資格を取得した先も、まだまだ世界は続く!