新型コロナウィルスも落ち着いてきたし、コロナ関連補助金も縮小かなぁ?

でもコスト高だし、国も次の政策を考えてるんじゃないかな?

と、考察している専門家、事業者のみんさまたち必見!中小企業診断士の視点から、【令和5年度の補助金の予測】を記事にまとめました。

- そもそも国の予算の仕組みって?

- 2023年度のトレンド?

- 対策は?

- どんな補助金くるの?

- 具体的に予測

この記事を読んでいただければ、来年度の補助金活用を計画的に準備できること間違いなし!

おはようございます!【朝活ブロガー中小企業診断士】のグレート☆セバスチャンです。私のプロフィールは、こちらへ。

第3部では、省人化・省力化補助金について考察していきます。

それでは、さっそくいってみましょう!

省力化・省人化補助金って?

ここからは、令和4年度補正予算の予測について、見解と考察を述べていきます。なお、これからの内容はあくまで中小企業診断士としての経験からの予測ですので、信じるか信じないかは、読者次第です。あくまで参考として、お読みください。

申請書の切り口の考察

もう一度、今回の補助金のポイントについて以下に予測します。

- 省人化・省力化による業務効率化

- 賃金アップ

おそらく、表向きは業務効率化や生産性向上という段階からスタートすると思いますが、本来の目的は現在の物価高や30年以上変化していない賃金に対する施策です。

つまり、ここを理解せずに、省力化・省人化の設備投資の計画書を展開すれば、機械導入による効率化の一貫として、極端な話、リストラが生じます。これだと本末転倒です。

- 業務効率化

- 生産性向上

- 売上を上げる策

- 付加価値を上げる策

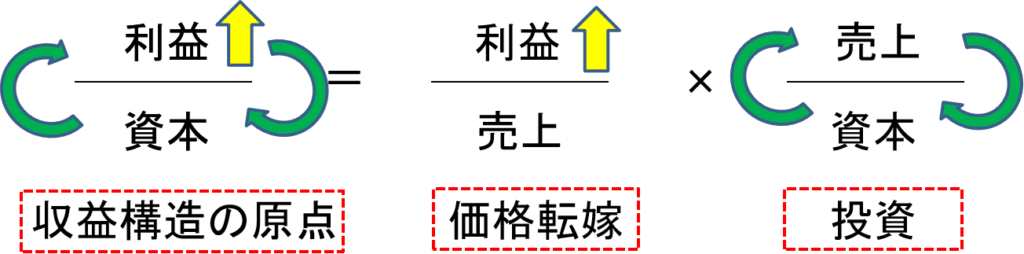

これらを意識しなければならないと考察します。目的が賃金アップにつなげるならば、業務効率化や生産性向上だけではダメです。売上や付加価値(営業利益+人件費+減価償却費)の底上げをしないと、算式の観点からみても破綻しますので、よく考える必要があります。

これらを踏まえて、まずは、省人化・省力化という意味について、押さえておきます。

省人化

省人化とは、ムダな工程を削減し、自動化するなどで、人員を減少させること。 人手不足を補うために、機械導入等で人を省き、業務の効率化を図るのが省人化です。例えば、ロボットやAI導入による業務の効率化です。

省力化とは、作業や工程を見直して、ムダを省くことによって、業務効率を上げる方法です。効率化を図ることで、コスト削減につなげます。機械導入やDX化を図り、部分最適もしくは全体最適につなげます。省人化は人員削減を目的としますが、省力化は、手間や労力をできるだけ省くことを指します。

省人化・省力化の違いは、端的に言うと、省人化は人を完全に省く自動化、省力化は人を省かずに手間や労力を省くこととなります。

この前提を踏まえて、省人化・省力化補助金を支援するポイントは以下です。

- 業務フローの明確化

- ECRSの法則を活用

- 人は減らさず、売上や付加価値を上げる

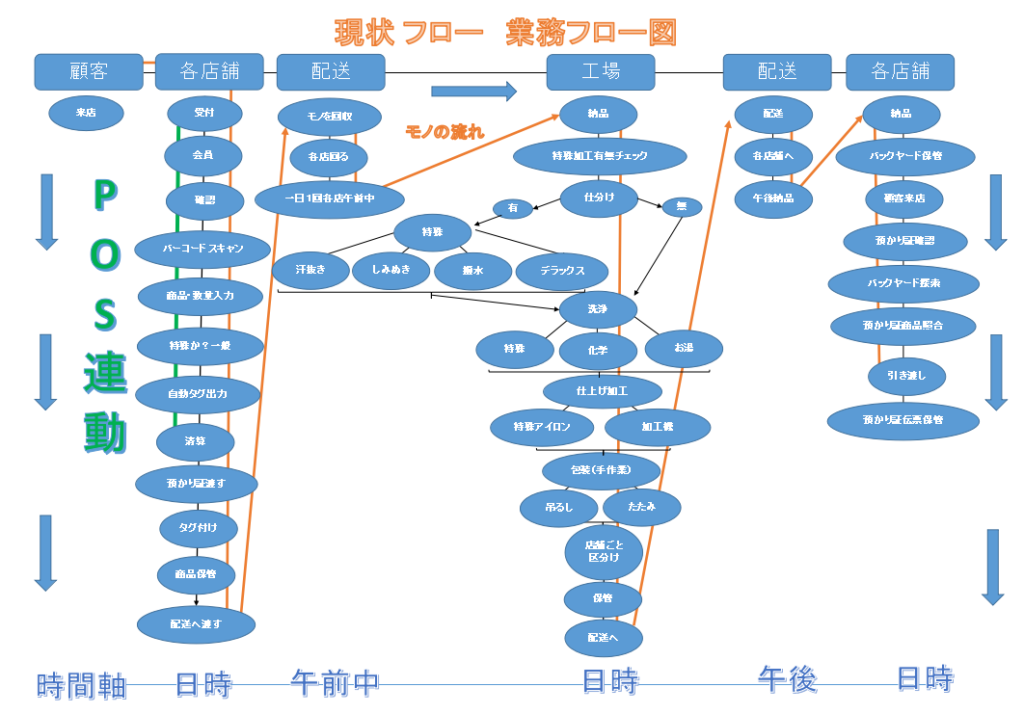

①業務フローの明確化

省人化・省力化については、商工業に関わらず、自社の業務フローを精査し、どこに【ボトルネック】があるかを確認し、問題点や課題点を発見する必要があります。そのためには、まずは業務フローを明確化する支援が必要と考えます。

あまり難しく考えずに、日々の業務を書き出すことで、どこにムダ・ムリ・ムラがあるかが発見できますので、ここが第一歩です。

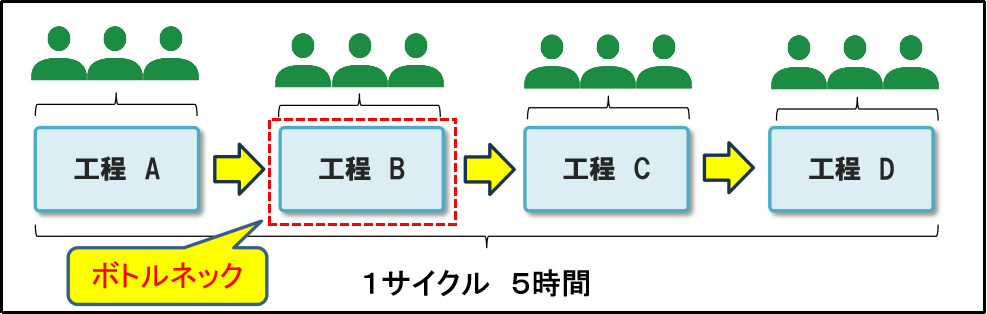

ボトルネックは、瓶などのクビの細くなった部分のことを指します。ペットボトルでも良いですが、水を入れて、逆さにしたときに、一気に水は流れません。このように、全体の業務フローの中で、停止や滞留等している問題のある箇所を指します。まずは、ボトルネックを分析することで、戦略につなげます。

②ECRSの法則を活用

ECRSの法則は日常でも使える切り口です。簡単にいうと以下の流れとなります。

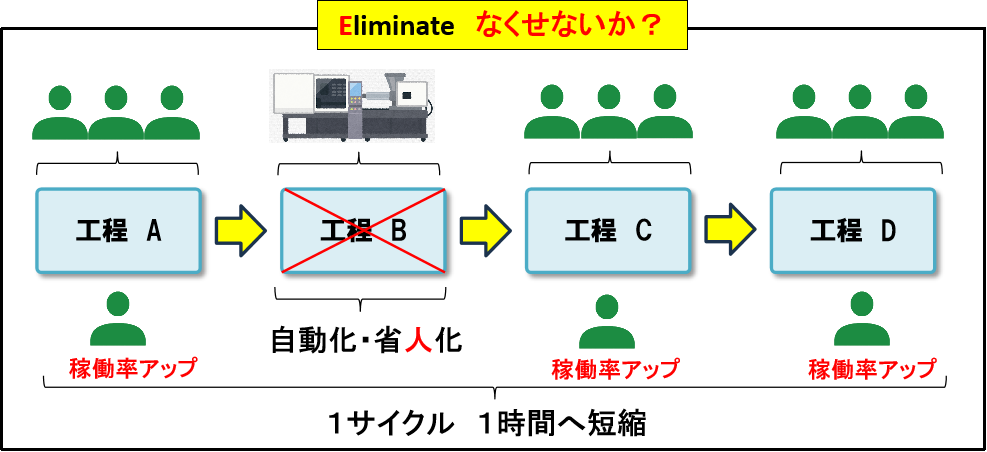

- 【な】くせないか?

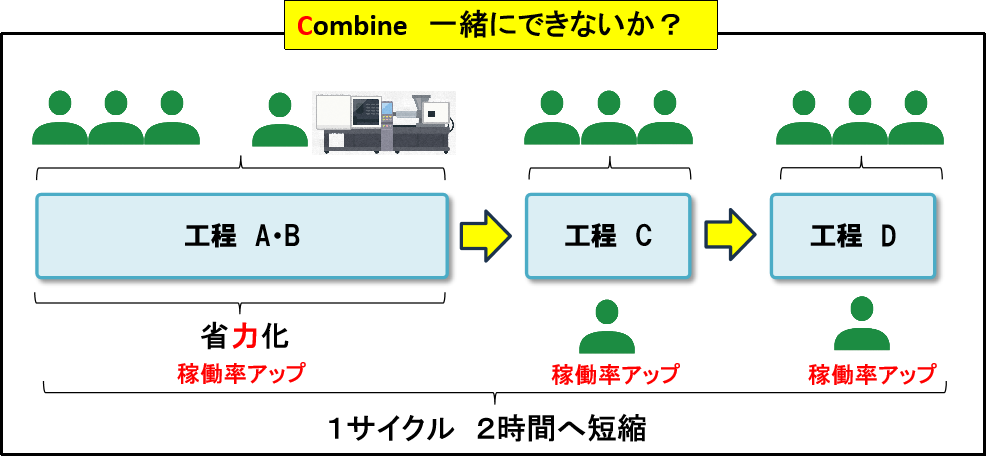

- 【い】っしょにできないか?

- 【じゅ】ん番を変えられないか?

- 【か】んたんにできないか?

中小企業診断士試験の受験生時代に【ないじゅか(内需化)】の語呂合わせで暗記したことを覚えています。重要な点は、上から優先度(効果)が高く、下に行くほど優先度(効果)が低いということです。

ボトルネックが分かったら、省人化・省力化補助金を、【人を減らさずに】考えると以下の切り口があります。

前提として、今回は人を中心に置きます。人がどう動き、作業時間がどう変化するかが重要です。

最も優先度の高い切り口は、ムダムリムラを機械を導入することで【なくせないか?】という観点です。まずはここで策が取れないかを検討します。なくなった工程の人員を他の工程に配置することで、稼働率の底上げをし、全体最適を図ります。完全に人を省き、自動化しますので、省人化です。この手法が最も作業時間の短縮につながります。

次に優先度が高い切り口が、【一緒にできないか?】という観点です。機械を導入し、工程を一緒にすることで業務の効率化を図ります。これは、手間や作業の効率化ですので、省力化になります。2人分効率化した部分を他の工程にあてることで、全体の稼働率アップを図ります。優先度は比較的高く、作業時間の短縮化につながります。

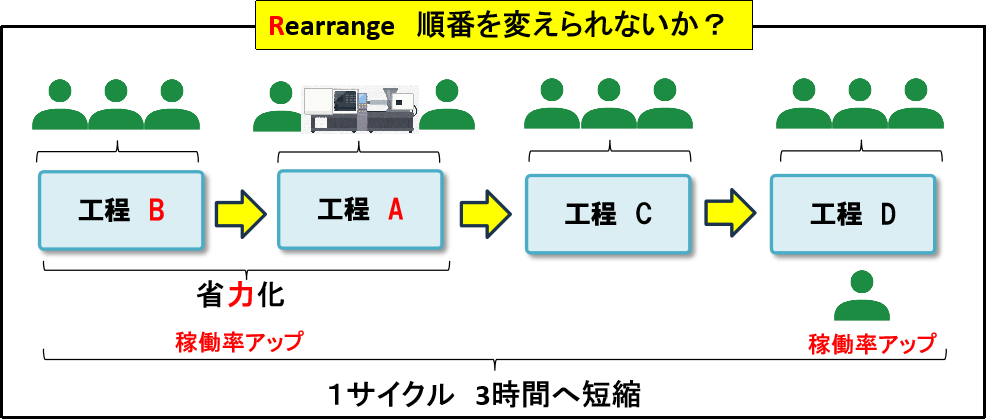

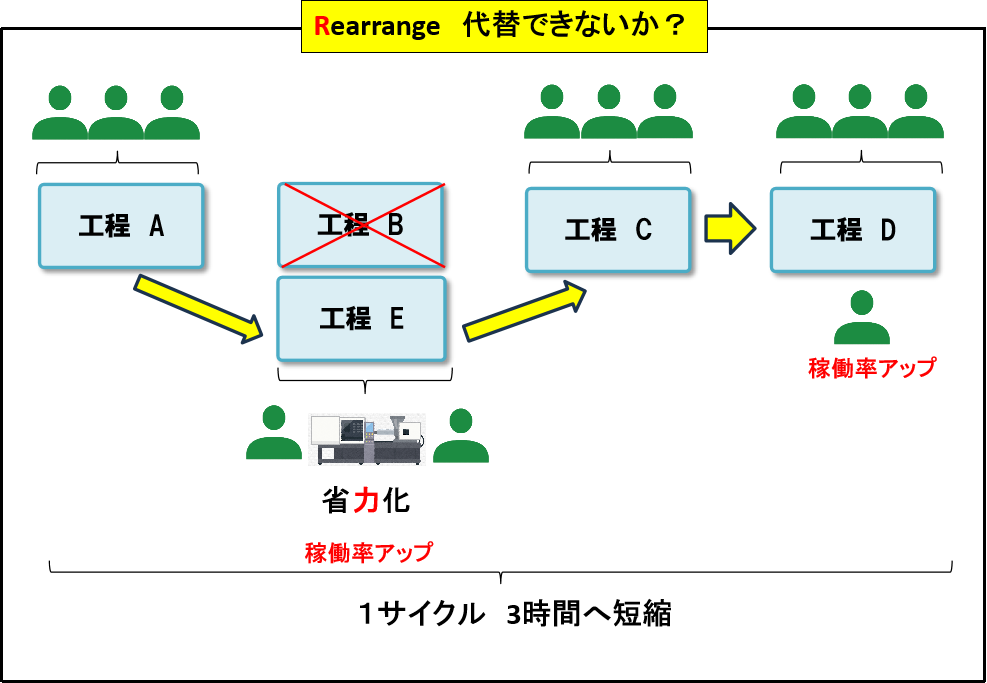

続いて、【順番を変えられないか?】です。もしくは、【別の代替するもの】を機械導入によって検討します。この切り口では、ある程度の【Method(手法)】にも重きを置く必要がありますので、やや難易度は上がります。今までの切り口と異なり、劇的な省力化にはなりませんが、全体では作業効率化を図ることが可能です。

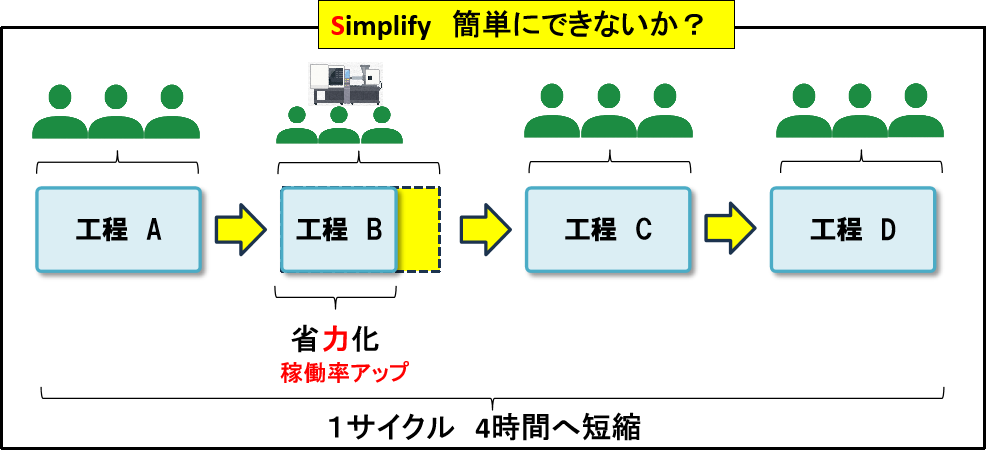

最後に、【簡単にできないか?】です。優先度としては最も低いのですが、中小・小規模事業者の実態としては、このパターンが一番多いかもしれません。あくまでボトルネックとなっている工程の部分について、作業効率化を図るというものです。

この【ECRSの法則】、ぜひ実務で活用してみてください!

③人は減らさず、売上や付加価値を上げる

省人化・省力化だけでは作業効率化や生産性の向上が見込めるだけであり、そもそもの受注数や売上を上げなければ、人件費の増加にはつながりません。つまり、元々の売上を上げる策については補助金上求められていなくても、4Pなどの実行策を用いて、提案実行する必要があります。

ここの意味については、再度読者のみなさまでこの構造式とにらめっこして、考察していただければ幸いです。

ここまで、複数回にわたり省人化・省力化補助金の予想について、記事を執筆しました。

実は昨日11月9日に日刊新聞にて、詳細が掲載されていますので、気になる方はチェックしていみてください。

まとめ

【次に来る補助金はこれだ!】令和5年度補正予算案【省人・省力化補助金】第3部・予測編、いかがだったでしょうか?

毎年、来年度の予測をしておくスキルを身に着けたい!という専門家や経営者の方のお役に立てれば幸いです。

この記事を読んで少しでもお役に立った方がいらしゃればTwitterにも登録して頂くと、記事を更新した時にお知らせしますので、今後も「志」ともに、一緒に学んでいけると幸いです。

それでは、次の記事でお会いしましょう!次回は、まとめ版作りますので、少々お待ちください。