「中小企業診断士になるには2次試験の他に、養成課程っていうのがあるらしいよ」

知ってはいるけど、「なかなか情報がない」。

- 申し込み方法は?

- 具体的に、期間は?

- お金っていくらくらい、かかるの?

- 試験内容は?

- ぶっちゃけ、誰でも入れるの?

などの、お悩みに対して、「裏側」まで、全てお答えします!

実際に養成課程へ行った私が、受験から合格、さらには入学から卒業まで、一挙公開!

中小企業大学校 養成課程については、この記事を読んでいただければ、全て解決!

はじめまして!グレート☆セバスチャンと申します。

私のプロフィールは、こちらへ。

中小企業診断士になるための3つの方法

1次試験合格後に中小企業診断士になるには3つのパターンがあります

- 第2次試験を突破し、実務研修を修了する

- 中小企業大学校東京校の養成課程を修了する

- 登録養成機関が実施する養成課程を修了する

中小企業診断士へのロードマップは、こちら(引用:中小企業診断士制度の概要)。

診断士になるには、いくつか方法があるんだね?

私のおすすめは赤線の部分だ!

どんな違いがあるのかなぁ?

下の表にまとめてみたから、参考にしてくれ!

| 2次試験 | 中小企業 大学校 | |

| 難 易 度 | ★★★★★ | ★★★ |

| 時 間 | 自分次第 | 6カ月 |

| お 金 | ★★ | ★★★★★ |

| 即 戦 力 | ★ | ★★★ |

| 得る知識量 | ★★ | ★★★★ |

| 人 脈 | ★ | ★★★★ |

| 社会的信頼 | ★★★★★ | ★★★★★ |

→ここの詳細については、別の記事で深堀りする予定です。

養成校は重要な選択肢の1つ

「お金かかるし、時間もかかるし、特にサラリーマンしていたら、6カ月も休めない」

そんな悩みありますよね。でも、選択肢の1つとして入れて欲しいんです。

その理由は、2次試験突破はかなり難易度が上がってるからです!

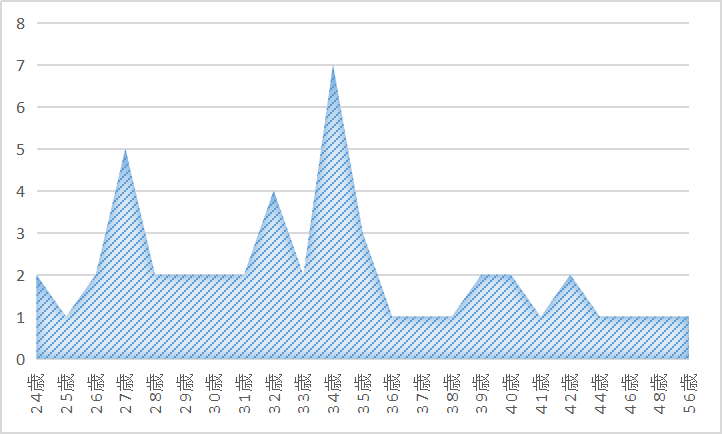

下の表は、1次試験合格率の直近の推移をまとめたものです。

| 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |

| 令和元年 | 14,691 | 4,444 | 30.2% |

| 令和2年 | 11,785 | 5,005 | 42.5% |

| 令和3年 | 16,057 | 5,893 | 36.4% |

※より詳細なデータはこちら(引用:中小企業診断士試験 申込者数・合格率当の推移)

中小企業診断士1次試験が、直近では合格率が顕著に上がっています。

下の表は、2次試験合格率の直近の推移をまとめたものです。

| 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |

| 令和元年 | 5,944 | 1,088 | 18.3% |

| 令和2年 | 6,388 | 1,174 | 18.4% |

| 令和3年 | 8,757 | 1,600 | 18.3% |

一見すると、合格者数は増加している、と思うかもしれません。

しかし、注目すべきは、合格率です。

最終合格率に関しては、概ね18%の合格率を常に維持しています。

2次試験は相対試験ですので、18%を基準に上位得点者から、切られます。

また、昨年から、受験している人も含めれば、相当数の方が2次試験を受けることになります。

今年になって、受験数する人と昨年から準備している人とでは、もちろん差がでると考えられます。

もちろんストレートで合格する方もいますが、冷静に計算してみましょう!

令和3年の1次試験合格率(36.4%)×令和3年の2次試験合格率(18.3%)

=6.6%

中小企業診断士試験をストレートで合格するのはハードルが高いと感じます。

そして、落ちれば、このために、1年も待つことになる。

このお金と同じくらい「大事な人生の時間」を考えるのあれば、

養成校を選択肢の1つに入れることをお勧めします。

→最近の合格率が上昇している考察と裏話は、別記事で書く予定です。

養成課程の受験チャンスは3回しかない

「養成校は現実的じゃないし、まず2次試験を勉強して、落ちたら考えようかな。」

と思っている診断士を目指している方たち、ここをチェックしてください!

養成課程の受験チャンスは3回しかないんです!

え?逆に3回もあるの?

ちょっと待って!その考えが、危険なんだ!

具体的に「令和4年度第1次試験合格者」を例に、受験時期をまとめてみました。

※ここは、毎年更新予定です。

現在の募集を確認した場合は、こちら(引用:中小企業大学東京校)へ。

| 第1回受験 | 第2回受験 | 第3回受験 | |

| 1次 合格発表 | 令和4年 9月6日 | - | - |

| 受講期 | 第39期 | 第40期 (予想) | 第41期 (予想) |

| 申込み 時期 | 令和4年 9月12日 ~ 9月26日 | 令和5年 4月3日 ~ 4月14日 | 令和5年 9月11日 ~ 9月25日 |

| 面接者 合格発表 | 11月9日 | 5月25日 | 11月8日 |

| 受講決定 合格発表 | 12月21日 | 7月25日 | 12月20日 |

| 入校 | 令和5年 3月22日 | 令和5年 9月25日 | 令和6年 3月25日 |

| 卒業 | 令和5年 9月28日 | 令和5年 3月25日 | 令和6年 9月30日 |

| 診断士 登録 | 10月末か 11月初旬頃 | 5月初旬か 5月中旬頃 | 10月末か 11月初旬頃 |

※さらに詳しい募集内容を知りたい方は、こちら(引用:養成課程募集要項)。

一番大事な時期は、「第1回受験の申し込み」です!

実は私もそうでしたが・・・

気づいた時には、第1回の募集期間終わっていました。

「まずは2次試験勉強するぞ!」

確かに、そうなんです。お気持ちは十分わかります。私もそうでしたから。

募集期間も2週間しかありません。

いつから動くのか?

それは、「1次試験の終わった次の日、解答発表のある日」です。

経営者の方は別ですが、

会社勤めの方は、会社に予算化やお休みの連絡などの根回しが、この時点から始めることをお勧めします。

合格発表まで、待っていたら、第1回の受験は間に合わないです!

診断士協会の出す解答結果で、自分を信じて行動に移すことが重要です。

なぜ「3回受験することが大事なのか?」は

後から述べる「ぶっちゃけ倍率は○○%だった?」で説明します。

時は残酷なくらいに、平等

試験内容って?

合格するには、以下の2つを合格する必要があります。

- 書面審査

- 面接審査

① 書面審査

「書面審査」は、申し込み時に出す「論文の内容」に大きく左右されます。

これは、中小企業大学校の担当者から聞いた話ですので、間違いありません。

最初に担当者が論文を見て、「適正」や「目指す診断士像」等について判断します。

具体的なテーマは以下の内容です。

| Q-1.【適正】 あなたは、当校の中小企業診断士養成課程において、どのような姿勢で、何を学び、他の受講生とはどのような関係を築いていきたいと考えていますか。 |

※引用:2023年3月スタート 中小企業診断士養成課程 第39期制 募集要項

「適正」で大切な点は「協調性」「積極性」です。

最も重要な姿勢は「協調性」です。

理由は、6カ月間、40名~80名の仲間たちと共同生活ができるか、が重要だからです。

「積極性」も重要です。

理由は、診断士になりたい人物が消極的では、経営者に対して、良い提案はできないからです。

| Q-2.【診断士像】 養成課程終了後、中小企業診断士として、あなたの活動するエリアの地域社会にどのようにっ貢献し、中小企業・小規模事業者を支援していきたいと考えていますか。 |

次に「目指すべき診断士像」で大切な点は、「どのような明確な目的を持っているか?」です。

「適正」はいくらでも加工できますが・・・

この内容は、他の受験生と差をつけることができます。

単に資格取得が目的の方は、どんなに綺麗な文章で書いても、内容が薄くなりがちです。

「あなたにしかないできないプレゼン」をここですることが重要です。

→「論文の具体的な書き方」のポイントは、別記事で書く予定です。

②面接審査

①の書面審査を通過すれば、面接審査に進むことができます。

面接審査では、前提として以下のスキルが必須です。

- エクセル活用能力

- ワード作成能力

- パワポ作成能力

| Q-1.【パワポで自己紹介(例)】 パワーポイントで、自己紹介文を作成してください。 |

特に、最近の傾向では、パワポで、その場で出されるテーマについて、作成していく力が求めらる傾向が強いようです。

パワポを、全く触れたことがない方は、事前に取組んでおくことを、強くお勧めします。

| Q-2.【課題対応】 事前に配布された課題について、いくつか質問をするので、お答えください。 |

事前に、面接前の待機時間に、事例が渡されます。

内容は、そのたびに変更になりますが、第2次試験の事例Ⅰ~Ⅲの簡易版をイメージしていただければと思います。

ただし、筆記試験である2次試験のように、解答が決まっていないのが特徴です。

2次試験対策を少しイメージしつつ、臨機応変に対応できる能力が必要です。

| Q-3.【その他】 a.経歴について b.資金面について c.体調管理について d.コロナウィルス感染症対策など |

面接試験で、最も重要な要素の1つに「資金面」があります。

理由は、学費が払えずに、途中退学は大学運営に大きな悪影響を及ぼすからです。

経営支援を実施する中小企業診断士予備軍が、自身の資金繰りをカバーできないのであれば、素晴らしい能力を持っていても、確実に落ちます。

この「お金の現実」を知ってなお、養成課程に魅力を感じる方は、次にもっと現実的な話をします。

→「面接の具体的なポイント」は、別記事で書く予定です。

投資した知識は、金脈と生る

お金は、○○万円かかります

ここでは、現実的な「お金」の話をします。

養成課程に興味があり、資金がどのくらい必要なのかを知ることで、計画を立てることにお役に立てればと思います。

最後に、お勧めの教育ローンもご紹介します。

最初に、ずばりお伝えします。

総額350万円は必要!

諦めます!さよなら~。涙

いきなり!ちょっと、お座り!

本当に、こんなにかかるの?

これはMAXの設定だ!

今回のシミュレーションでは、「最もお金がかかるパターン」を例にします。

- 東京に住んでいない人

- 特例制度が使用できない一般の申し込みの人

上記の人を対象に、以下について、説明をします。

- 受講料

- 宿泊費

- 生活費

- その他

①受講料

受講料は、以下に分かれます。

| 申込者 | 受講料(税込) | 支払い期限 |

| 一般 | 2,410,000円 | 開校の約1カ月前 ※2回まで分割できる |

| 支援機関等の特例者 | 1,205,000円 | 開校の約1カ月前 |

一般の方は受講料が「2,410,000円」かかります。

正直、もう少し、価格を下げてもらうと、間口が広がると思いますが・・・

一般の申込みについては、中小企業大学校の担当課に事前に相談することで、2回に分けて納入することが可能です。

②宿泊費

宿泊費は、以下になります。

| 単価 | ※日数 | 総合計 | |

| 寮費 | 2,700円 | 183日 | 494,100円 |

| ホテル代 | 6,000円 | 35日 | 210,000円 |

| 合計 | 704,100円 |

実家や家が近くにない方は、

半年間、この寮での共同生活になります。

養成課程では、ここで生活することがベストです。

おすすめの理由ベスト5は以下になります。

- チーム学習が進めやすい

- すぐ睡眠を勝ち取れる

- 施設の設備が充実

- 寮母さんがお世話をしてくれる

- 周りに自然が多い

→「大学校の寮生活」は、別記事で書く予定です。

また、実習の場所が遠い場合は、ホテル宿泊が必要です。

実習は計5回あります。

1回の宿泊を7日で計算した場合の金額です。

③生活費

だいたいの生活費は、以下になります。

| ※日数 | 合計 | ||

| 朝食代 (平日) | 0円 | - | - |

| 昼食代 (平日) | 500円 | 130日 | 65,000円 |

| 夕食代 | 500円 | 130日 | 65,000円 |

| 祝 日 | 3,000円 | 50日 | 150,000円 |

| その他 雑費 | 5,000円 | 26週 | 130,000円 |

| 総合計 | - | - | 410,000円 |

朝食代の平日は、寮費に含まれます。

私は、朝1時間ジョギングしてたので、最高の朝食でした。

もっと、わかりやすく言うと

平均で1日あたり、約2,000円くらいかかると考えています。

④その他

ここからは、金額に含めないところです。

- 東京の先進地視察

- 交際費

- 旅行

予備費で20万~30万くらいあると、経験に投資ができます。

→「東京でしかできないこと」については、別記事で書く予定です。

⑤総合計

①~④の金額を足すと

2,410,000+704,100円+410,000円

=3,524,100円

半年間、収入が途絶えることも考えると、大きな投資です。

⑥おすすめの教育ローン

一括では、厳しい・・・

教育ローンがおすすめだ!

確か資格大学には使えないんじゃ?

ネット情報にはないかも

おすすめに「日本政策政策金融公庫の教育ローン」があります。

融資の対象となる学校に以下があります。

- 大学・大学院・短期大学

- 専修学校・各種学校(予備校・デザイン学校など)

- 高等学校・高等専門学校・特別支援学校の高等部

- 外国の高等学校・短期大学・大学・大学院・語学学校など

- その他職業能力開発校などの教育施設

「中小企業大学校」は、どこに属すのか?

中小企業大学校は、「大学」ではなく、「大学校」になります。

中小機構の運営する施設です。

つまり、対象にならない・・・

でも、安心してください。

日本政策金融公庫の知人に、教育ローンの部署の方に聞いてもらいました!

以下の条件を満たす場合は、対象になるとのことです。

- 年間の総研修時間が680時間以上

- 年間の研修の受講者が40人以上

- 個別での公庫担当者によるヒアリング

これは年間ですので、半分にします。

半年間の研修の受講者が40人以上はおそらく変わらないかもしれません。

上記に養成校をあてはめます。

- 養成校の総研修時間642時間以上

- 研修受講者数40人~80人

全然条件満たしています。

むしろ、半年で年間の研修時間超えそうです。

まずは直接、お近くの日本政策金融公庫にご相談ください!

日本政策金融公庫の教育ローンについては、こちら。

→おすすめの教育ローンや借入のテクニックについては別記事で書く予定です。

諦めなければ、可能性は無限大

ぶっちゃけ倍率は○○%だった

ここでは、書類選考を終え、面接審査に進んだ時からの倍率についてお話します。

結論から言うと、年齢や職種によって倍率が異なりますが

特定の年齢や職種で絶対に合格しないわけではないということです。

私の受験票および案内文書から以下のことがわかりました。

- 私の属する面接の班:3班

- 3班の一番最後の受験番号:102番

- 3班の面接者数:25人

複数の班があり、且つ受験番号の最後が100を超えていることから

少なく見積もっても以下の事実が推測されました。

25名×5班=125名

実際の合格者数は48名

よって、倍率は125名/48名

=2.6倍

だいたい、3人に1人が合格となります。

また、受験人数が多くなる傾向が続く理由が2点あります。

- 新型コロナウィルス感染症で養成課程自体がなかった時期があった

- 第1次試験の合格率があがっている

昔、受験した経験のある同僚の話ですと、定員割れで40名の募集に対し、

30名程度の時期もあったらしいです。

ただし、2次試験の合格率が18%、5.5倍程度と考えるのであれば、

養成課程の方がライバルが少ないと言えます。

確か、3回まで受験できるよね?

よく覚えていたな。偉いぞ!

2回目の受験からの応募でいいんじゃない?

そこが、落とし穴なんだ!

受験回数3回にこだわる理由が以下となります。

それは、受験対象者で倍率が変動している可能性がある。

下に受験者別の難易度をまとめてみました。

| 難易度 | |

| 商工会・商工会議所・中央会 | ★ |

| 行政・中小機構・公庫・産業振興財団 | ★★ |

| 県保証協会 | ★★★ |

| 民間金融機関 | ★★★★ |

| ※民間一般 | ★★★★★ |

倍率が変動する理由には、以下の3つがあると考えられます。

- 支援者側の国策的強化

- 受験生特性まとめ

①支援者の強化

ご存じの通り、バブル崩壊以降、日本は何十年と渡って不景気です。

その中においては、支援者側の能力向上が国としても最優先で求められます。

中小機構が国の命を受けている以上、公務員や準じる者が優先されると考えられます。

→「支援機関へ転職はチャンス!」については、別で記事を書く予定です。

ただし、私の知人の中小企業診断士はニート中に養成課程に行っていますので、

その時の受講者状況で変動します。

③受験生特性まとめ

私が受講した時の人員構成は以下のとおりです。

| 職種 | 人数 | 平均受験回数 | 平均年齢 |

| 中小機構 | 2名 | 1~2回 | 24歳 |

| 国税 | 2名 | 1回 | 34歳 |

| 県庁 | 1名 | 1回 | 26歳 |

| 商工会 | 11名 | 1回 | 38歳 |

| 商工会議所 | 4名 | 1回 | 40歳 |

| 中央会 | 1名 | 1回 | 35歳 |

| 産業振興財団 | 1名 | 1回 | 38歳 |

| 県庁 | 1名 | 1回 | 26歳 |

| 保証協会 | 9名 | 2回 | 34歳 |

| 銀行 | 16名 | 2回~3回 | 32歳 |

| ※経営者・民間一般 | 0人 | 3回 | ‐ |

| 合計 | 48名 | 34歳 |

まずは、職種ごとの受験回数についてフォーカスします。

これは関係者から聞いたのですが、それぞれの職種で募集人数が異なるとのことです。

今回は民間企業の方や経営者の受験がなかったということですので、チャンスだったかもしれません。

私が、養成課程の方たちとの会話で聞いたところによると

「保証協会の方は1回落ちた」との声が多く

「銀行の方は1~2回落ちた」との声が多く

「支援機関の方は1回で合格だった」との声がほとんどでした。

このことから、予測すると

経営者や民間一般は3回受験の機会を持つ方がベストです。

回数を重ねるごとに熱意が伝わり、合格率は間違いなく上がります。

特に、1回目の受験は期間的に判断が難しいことから

逆にチャンスだと考えられます。

次に年齢にフォーカスします。

受講者の平均年齢は34歳であり、この傾向は毎回ほとんど一緒とのことです。

注目すべきは、年齢の幅です。

平均が34歳程度になるように調整をしているものの、全年齢で対象者がいます。

年齢が40歳、50歳でもチャンスは十分あることが分かります。

これは想像ですが、固定の年齢だけを班でまとめるよりも

幅の広い年齢の構成で班構成をした方が、経験につながると考えられます。

まとめますが、

年齢や職種によって倍率が異なりますが

特定の年齢や職種で絶対に合格しないわけではないということです。

神は、自分を信じる心にいる

養成課程の満足度は200%

私が、養成課程を受ける前に思っていたことは、

「養成課程で合格した診断士より、2次試験を通過した人間のほうが凄い」

という、なんの根拠もない強力な思い込みでした。

「養成課程にいける機会があるなら、行った方が良い」

中小企業大学校の養成校を経験した人間は間違いなくそう思うと言い切れます。

理由は主に以下の点です。

- 5回の実習

- 一生使えるマニュアル

- 有名講師のノウハウやツール

- 全国の人脈

- 診断士像の棚卸

①5回の実習

中小企業大学の養成課程では実際の企業へ5回の実習を実施します。

| 養成課程 | 実務補修 | |

| 1回の実施期間 | 約2週間 | 5日間 |

| 診断先企業 | 流通業 製造業 | 指導員の顧問先 |

| 実習内容 | 診断 戦略 課題解決 | 課題解決型 |

| 事前情報 | ほぼ基礎情報のみ | 指導員の顧問先 |

| 情報収集 | ヒアリング 現地調査 | ヒアリング 現地調査 |

| 情報収集期間 | 1週間程度 | 1日 |

| インストラクター | 2名体制 | 1名? |

| 班編成 | 7名~8名 | ?名 |

実務補修と異なるのは、情報収集と分析に時間をかけられることです。

情報収集が1日では期間が物理的に難しいと思います。

具体的に例を挙げるのであれば、商圏強度を図るための1次情報を得るために

来街アンケートをするだけでも、最低1日はかかるからです。

その他に、競合店調査や顧客動線調査、動作分析などなど、たくさんの実践する調査があります。

診断→戦略の流れで、分けて実習を行いますので、1企業に対し、約1カ月かけることになります。

5回の実習では、多くのツールを使用し、情報収集と分析を行う実習となります。

②一生使えるマニュアル

作成する資料は以下となります。

| 報告書名 | ページ数 |

| 中間報告書(診断) | 150頁~200頁 |

| 最終報告書(戦略) | 150頁~200頁 |

| 参考資料 | 100頁 |

| 活用ツール | 50以上 |

この報告書は構成や、どのようなツールを使用しているか、など宝の山です。

なにより、これからはこれを一人でしないといけない。

と考えると、いかにこの報告書のひな型が大事かがわかります。

具体的には、商圏強度の計算方法や貢献利益を用いた商品分析、製造計画書、Webマーケティングなど、あらゆる観点からの、具体的な分析手法が記載されています。

また、それを事業者が実務で活用できるレベルまで落とし込んでいますので、かなり実践向きの報告書です。

これらの報告書の内容やツールについては今後ブログで書く予定です。

③有名講師のノウハウやツール

養成課程では実習以外に合計して2カ月程度の机上演習があります。

教えて頂けるのは、その分野で有名な中小企業診断士の講師ばかりです。

この演習の凄いところは、そのノウハウについて、使用を禁止されていないことです。

もちろん、販売したり、個人情報の入るものはダメですが、講師が作成しているツールは、そのまま診断士業務で使用が可能です。

中小企業診断士で独立を目指している方こそ、この養成課程で学ぶ内容は大きな金脈となるはずです。

使いこなすことができれば、即戦力として活躍が期待できます。

④全国の人脈

参加する受講生は、日本のあらゆる場所から研修に来ています。

いろんな立場のいろんなノウハウを持つ人間が最低でも40名知り合いとなることができる。

お金に変えることのできない大きな財産です。

それは「友」としての観点だけではありません。

どんなに、個の能力が高いとしても、仕事につながるかは人脈に起因することが多いのが現実です。

つまり、「ビジネス」としての観点です。

この養成課程で、すでに販路開拓の人脈があると考えれば、独立系診断士として、早いスタートダッシュが切れるのではないでしょうか?

ちなみに、私も含めて支援機関出身者が多いので、声をかけられれば、講師や専門家派遣で紹介や活用を必ずします。

だいたい専門家の1時間単価は最低でも1万円ですので、ここで培った人脈は必ず投資回収につながることは明白です。

⑤診断士像の棚卸

「あなたは自分の貢献領域(専門分野)がわかりますか?」

この質問に対して、答えることのできない診断士が研修段階では多いのが現実です。

①誰に

「あなたは診断士として、どの領域の専門分野を選択しますか?」

②何を

「あなたは診断士として、顧客にどのような価値を提供できますか?」

③どのように

「あなたは診断士として、どのような技術で提案しますか?」

今まで試験に合格することを第一目標としていたために、その先を考えていない方は相当数いるかもしれません。

自分が何の目標のために診断士になるのか?

この養成課程期間で、自分の得意、不得意、興味がある分野、ない分野など

自分自身の棚卸をすることで、求める診断士像を見つけることができるかもしれません。

養成課程って奥が深いんだね!

そう!養成課程は宝の山なんだ!

まとめ

養成課程について、興味のある方の参考になれば幸いです。

これからは少しづず、仲間たちと、より掘り下げた内容を定期的にアップしていきますので、今後ともよろしくお願いいたします。

あなたを中小企業診断士にしたい!

この厳しい時代、一生懸命事業を営んでいる事業者にために、力を貸してください!

これからも、応援お願いします。

【おすすめ1位】講座

【おすすめ1位】講座  【おすすめ2位】講座

【おすすめ2位】講座

【おすすめ3位】講座

【おすすめ3位】講座